동정

상고시대부터 우리 옷에는 선(襈)이라 하여 깃·도련·소맷부리, 또는 치맛단에 다른 색의 천을 대는 습속이 있었다.

이 선은 고려시대를 거쳐 조선시대에 들어와서, 저고리의 회장(回裝)이나 치마의 스란단 등으로 이어졌다. 동정도 이러한 전통에서 유래된 것이라 생각되며, 고려 공민왕 이전에 직령(直領)의 깃과 더불어 생긴 것으로 추측된다.

동정의 유래에 관한 또 다른 설로는, 명나라가 청나라에 망하자 임진왜란 때 입은 은혜를 생각하고, 이를 슬퍼하는 표지로 달게 되었다는 설이 있는데, 믿을만한 것은 못된다. 동정은 조선시대에 들어와 직령은 물론 중국의 복식에서 온 단령(團領)·원령(圓領)에도 모두 달게 되었다. 위로는 왕의 곤복(袞服)·강사포(絳紗袍)·곤룡포(袞龍袍), 왕비의 적의(翟衣) 등에, 아래로는 평민의 각종 포(袍)와 여자 예복 및 저고리 등에 달게 되었다.

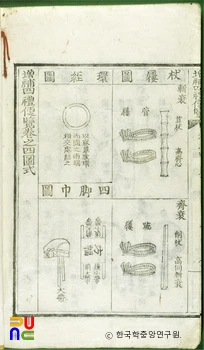

동정은 창호지나 미령지를 심지로 하여 흰 헝겊을 싸서 만든다. 옛날에는 각 가정에서 직접 만들어 사용하였으나, 1950년대 이후부터는 상품화되었다. 길이는 깃의 길이보다 7㎝ 정도 짧으며, 너비는 깃너비의 3분의 1 정도가 보통인데, 유행에 따라 다소의 차이가 있다.

예를 들어 17세기초까지는 깃너비가 10㎝ 정도 넓었기 때문에 동정너비도 깃너비의 2분의 1 정도로 넓었는데, 요즈음에는 깃너비가 좁아져서 동정너비도 1㎝가 안 되게 좁아졌다.

동정을 다는 방법은, 겉섶 머리에서 5㎝ 정도 떨어진 곳에 동정의 끝이 오도록 하여, 겉깃 안에서 시친 다음 겉으로 꺾어넘겨서 동정의 안쪽을 시친다. 동정의 다른쪽 끝은 안깃 끝에서 3, 4㎝ 정도 떨어진 곳까지 오도록 한다.

동정을 달 때에는 저고리를 여며서 동정의 양끝이 어긋나지 않고 꼭 맞도록 한다. 동정은 때가 타기 쉬운 깃 끝을 보호하며, 또 때가 타도 손쉽게 갈아 달 수가 있어서 세탁하는 노력을 절약해 주는 장점이 있다.