병학통 ()

1776년(정조 즉위) 정조의 명령을 받아 형조판서 겸 지훈련원사(知訓鍊院事)인 장지항(張志恒)이 편찬하였다. 금위대장 서명선(徐命善) 등이 교열하고 예문관검열 윤행임(尹行任) 등이 감인(監印)한 중정본(重訂本)이 1785년(정조 9)에 간행되었다.

2권 1책. 목판본. 군사 훈련을 위한 책은 이미 조선 전기에 『병장설(兵將說)』·『병장도설(兵將圖說)』 등이 있었다. 그러나 오위체제가 무너진 상황에서는 그 책의 내용도 제대로 실행되지 않고 있었다.

조선 후기에 영조의 명령으로 『속병장도설(續兵將圖說)』이 편찬되었고, 척계광(戚繼光)의 『기효신서(紀效新書)』를 모방한 『병학지남(兵學指南)』을 이용하고 있었다. 그러나 각 군영이나 도(道)에 따라 규정이 달라 군사 훈련에 질서가 없자 통일을 기하기 위해 만든 책이다.

발문에서는, 『속병장도설』이 체(體)이며 정(正)이며 경(經)이라면 『병학통』은 체용지설(體用之說)이요 기정지비(奇正之備)요 경위지밀(經緯之密)이라 하였다. 이 책이 『병장도설』과 『속병장도설』을 집대성한 것임을 밝힌 것이다.

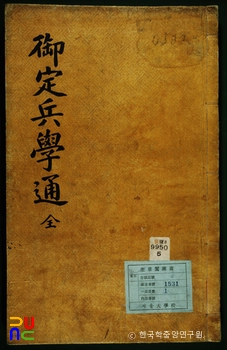

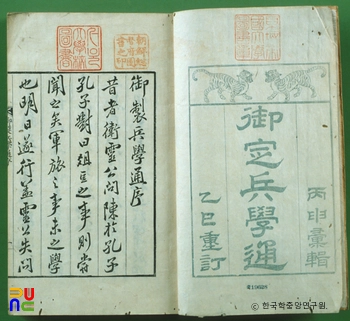

속표지에 『어정병학통(御定兵學通)』이라는 책 제목과 간행의 경위를 간단히 표기하였다. 이어 책 머리에 정조가 친필로 된 「어제병학통서(御製兵學通序)」를 붙여서 그의 병법에 대한 생각을 전하고 있다.

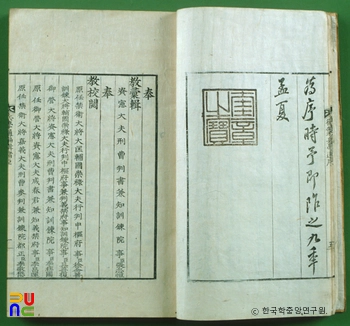

그 뒤에는 휘집(彙輯)한 장지항과 교열한 8명의 신하, 감인한 5명의 신하들의 명단이 실려 있다. 주로 무신들이 작업에 참여했지만 위의 윤행임 외에 이가환(李家煥)이나 박제가(朴齊家) 등 당대의 이름난 문사들도 교열과 감인에 참여하였다.

앞부분의 범례에서 본문 작성과 도면 수록 원칙을 제시했으며, 이어 목록이 실려 있다. 권1의 내용은 조련하는 순서와 요령을 자세히 규정한 것으로서, 「장조(場操)」·「별진호령(別陣號令)」·「분련(分練)」·「야조(夜操)」·「성조(城操)」·「수조(水操)」의 내용이 실려 있다.

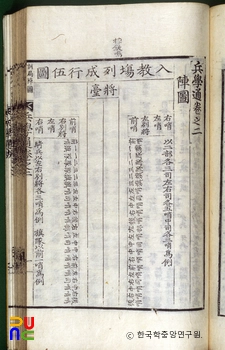

「장조」에는 훈련도감과 금위영·어영청·용호영의 군사 훈련에 관한 기록이 실려 있다. 그 세목은 「현패(懸牌)」·「열성항오(列成行伍)」·「입장(入場)」·「소개문(小開門)」 등의 20항목이다.

「별진호령」에는 「구군진(九軍陣)」·「팔진(八陣)」·「육화진(六花陣)」·「대상방진(臺上方陣)」 등 29항이 수록되었다. 「분련」에는 「살수일대련(殺手一隊鍊)」·「분위양의진(分爲兩儀陣)」·「변위삼재진(變爲三才陣)」 등 11항목이 수록되었다.

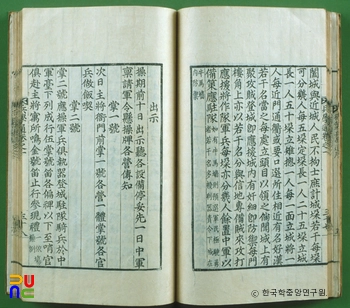

「야조)」에는 「안영(安營)」·「발복로당보(發伏路塘報)」·「발초급(發樵汲)」·「수초급(收樵汲)」·「취반(炊飯)」 등 11항목이 수록되었다. 「성조」에는 「입중군(入中軍)」·「파수(派守)」·「출시(出示)」·「장일호(掌一號)」·「장이호(掌二號)」 등 22항목이 수록되었다. 「수조」에는 「현패)」·「발초선(發哨船)」·「열영(列營)」·「승선청(升船廳)」·「초관기 招官旗)」·「관초발방(官哨發放)」 등 20항목이 있다.

본문의 여러 규정은 훈련도감의 것을 중심으로 기술하였다. 금위영 등 네 군영의 것은 다른 내용이 있으면 한 자 낮추어 따로 기록하였다.

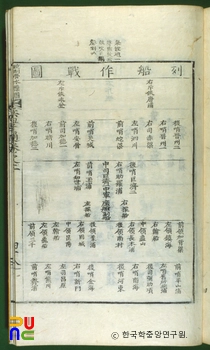

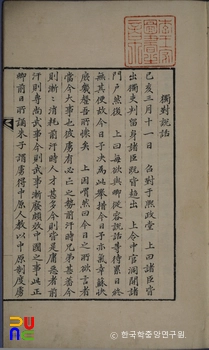

권2에는 「팔교장열성항오도(八敎場列成行伍圖)」·「대장기고대상파열도(大將旗鼓臺上擺列圖)」·「별장천총일체발방도(別將千摠一體發放圖)」·「열선작전도(列船作戰圖)」·「삼도주사첩진도(三道舟師疊陣圖)」 등 99개의 진도(陣圖)를 실었다. 그림 위에는 신호에 대한 설명을 붙였다. 뒷장에 교서관에서 새로 인쇄해 군기시(軍器寺)에 판목을 보관한다는 기록이 있다. 끝에는 판중추부사 서명선의 발문이 붙었다.

『병학지남』·『속병장도설』 등과 함께 조선 후기 병법의 기본과 실제를 이해하는 데 매우 중요한 책이다. 특히, 1776년 9월에는 각 군영의 진치는 훈련, 남한산성의 훈련, 통영수군의 훈련에 이를 준용하라는 명령이 내려졌다.

이점은 이 책은 간행된 직후부터 군사 훈련의 규범으로 이용되었음을 알 수 있다. 그 뒤 이 책과 『병학지남』 등의 여러 병서들은 1790년에 다시 집대성되어 『무예도보통지(武藝圖譜通志)』로 편찬되었다. 규장각도서에 다수 있다.