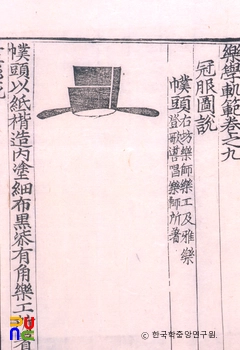

복두 ()

각이 지고 위가 평평한 관모이다. 사모(紗帽)와 같이 두 단으로 되어 있으며, 뒤쪽의 좌우에 각(脚)이 달려 있다. 중국에서 생겨난 관모로서 우리나라에서는 신라 진덕여왕 때 당나라의 복식제도를 따르게 되면서 처음으로 쓰게 되었다. 고려시대에도 왕으로부터 문무백관 · 사인에 이르기까지 통용하였다. 조선시대에는 공복착용이 사라지면서 의식 때 이외에는 별로 사용하지 않게 되었다. 중국에서는 청나라가 들어서게 되자 쓰지 않게 되었으나, 우리나라에서는 관례복이나 급제관복으로 한말까지 유지되어 왔다. 악공복으로도 사용되어 오늘날에도 국악 연주에서 그 모습을 볼 수 있다.

사모(紗帽)와 같이 두 단으로 되어 있으며, 뒤쪽의 좌우에 각(脚)이 달려 있다. 복두는 중국에서 생겨난 관모로서 주1 · 파두(帕頭) · 연과(軟裹) 등의 별칭에서 보이는 바와 같이 건(巾)에서 비롯되었다. 주2 무제(武帝) 때 머리를 감싼 데서 복두라 불리게 된 것이다.

이때는 각을 연백(軟帛)으로 만들어 드리웠으며 주3 때 만들기 시작하였다. 주4 때는 주5 대신 주6를 사용하였으며 관형화(冠形化) 되어 주8과 주7의 상복(常服)에 쓰게 되었다. 사각(四脚)이던 것이 양각(兩脚)으로 되었으며, 연각(軟脚)이던 것이 점차 경각(硬脚)으로

오대(五代)주9 이후부터 각은 점차 평직(平直)으로 변하였고 주14 때에는 군신이 모두 전각복두(展脚幞頭)를 쓰게 되었다. 이때의 복두는 모체(帽體)가 낮고 각이 길었는데, 특히 제왕의 것은 몹시 길었다.

우리나라에서는 신라 진덕여왕 때 당나라의 복식제도를 따르게 되면서 처음으로 쓰게 되었다. 통일신라시대에는 복두 한 가지로 되어 귀족 · 관인은 물론 평민까지도 착용하였다. 단, 계급에 따라 재료에 차이가 있어서 흥덕왕 9년(834)의 복식금제에 6두품은 세(繐) · 나 · 견(絹)을, 5두품은 나 · 시(絁) · 견을, 4두품은 시와 견을, 평민은 견을 사용하도록 규정하고 있다.

이 금제는 또한 복두 재료의 사용이 독자적이었음을 나타내고 있다. 고려는 개국 초에는 신라의 제도를 그대로 쓰다가 광종 때 백관의 공복을 정하였다. 이때 제정한 복두는 중국 오대의 평직으로 된 것을 받아들여 전각복두를 사용하였다. 초기에는 각의 길이가 어깨 너비를 넘었는데 말엽에는 길이가 짧아졌다.

고려시대에도 왕으로부터 문무백관 · 사인에 이르기까지 통용하였으며, 말기에 이르러서는 양반집 종들도 쓰게 되었다. 이는 고종 39년(1252)에 왕이 최항(崔沆)의 종에게 복두를 쓰는 것을 허락하면서부터였다고 한다. 이와 같이 복두는 고려에서 가장 성행하였다. 특히 주10으로 사용된 것은 매우 화려하고 종류도 다양하여 전각복두 · 금화곡각복두 · 권착복두 · 상절각복두 등이 있었다.

조선시대에는 왕세자와 백관의 공복으로 『경국대전』에 제정되었으나 공복착용이 사라지면서 그 용도가 점차 국한되어 의식 때 이외에는 별로 사용하지 않게 되었다. 중국에서는 주11가 망하고 주12가 들어서게 되자 쓰지 않게 되었으나, 우리나라에서는 관례복이나 급제관복으로 주15까지 유지되어 왔다.

특히 서리 계급에서는 유일한 관모였으며, 주16으로도 사용되어 오늘날에도 국악 연주에서 그 모습을 볼 수 있다. 또 과거에 장원급제하면 복두에 어사화를 꽂고 주13를 하는 풍속이 있었다.