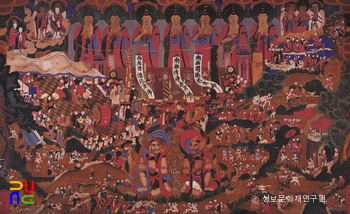

봉은사 감로도 ( )

1892년(고종 29년) 작. 비단 바탕에 채색. 세로 200㎝, 가로 316.5㎝, 서울특별시 봉은사 소장, 2007년 서울특별시 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 19세기 중엽 이후 경기 지역 감로도의 도상을 따르면서 그것을 응용하여 새로운 도상을 창출해 낸 작품이다.

동시대의 다른 작품에 비하여 가로가 유난히 긴 화면에 상 · 중 · 하단의 내용을 전개하고 있다. 비교적 대형 화면이라 그런지 장면 사이에 공간이 넉넉하여 정돈된 느낌을 준다.

상단은 중앙의 7여래가 유난히 크게 묘사되었다. 중앙의 합장한 아미타불을 중심으로 좌우 6여래는 다양한 수인을 취하고 있다. 7여래 모두 합장한 모습으로 그려지던 19세기 전형적인 감로도상과 차이점을 보이고 있다.

좌우로는 구름을 타고 내영하는 아미타삼존과 지장삼존 및 인로왕보살이 상대적으로 작게 표현되었다. 7여래 아래로는 법신불 · 화신불 · 보신불의 이름을 적은 삼신불번(三身佛幡)이 바람에 휘날리듯 늘어져 있다.

화려한 공양물이 가득 차려진 제단 위에는 주상 전하와 왕비, 왕대비, 세자의 복을 비는 위패가 세워져 있다. 제단 오른쪽에는 천막 안에서 병풍을 치고 경전을 외우는 스님의 모습과 큰 북과 바라 등을 두드리고 승무(僧舞)를 추는 스님들의 모습이 넓은 화면에 여유롭게 표현되었다.

이들 옆으로는 커다란 공양물을 머리에 이거나 들고서 제단을 향해 나아가는 인물들과 상복을 입고 재를 지내는 인물들이 보인다.

제단 아래 중앙에는 마주 앉아 합장하고 있는 아귀가 표현되었다. 아귀의 좌우로는 수목과 나무에 의해 분리된 화면 속에 하단의 장면들이 표현되었다.

전쟁 장면, 불타는 지옥성 안에 죄인들이 갇혀 있고 밖에서 시왕이 망자를 심판하는 모습, 밭 가는 농부의 모습, 집이 무너져 깔려 죽는 장면, 북을 두드리며 춤추는 남녀의 모습, 물구나무서서 줄타기하는 광대, 무당이 굿하는 장면 등 세속과 지옥의 장면들이 다양하게 전개되어 있다.

하지만 황토색의 바탕에 여러 장면을 공간감 있게 배치하여 답답한 느낌을 주지 않는다. 황토색의 바탕에 붉은색과 녹색을 주조로 하여 차분한 느낌을 주면서도 청색과 흰색 등을 부분적으로 사용하여 밝은 색감을 느끼게 한다.

이 작품은 조선말기 문신이자 재력가인 민두호(閔斗鎬)와 문씨(文氏) 부부의 시주로 한봉 창엽(漢峰 瑲曄), 혜산 축연(蕙山 竺衍) 등이 제작하였다.