시습록 ()

1855년(철종 6) 신태구가 쓴 서문과 1912년 신태구의 아들 신양휴(申揚休)가 쓴 발문이 있다. 신태구는 서문에서 “어려서부터 책을 많이 읽었으나 나이 들어감에 따라 잊어버려, 이것을 두려워한 나머지 앞에 읽었던 책 가운데에서 그 요점을 가려내어 문(門)을 나누고 편(編)을 분류한 것이다.”라고 하였다.

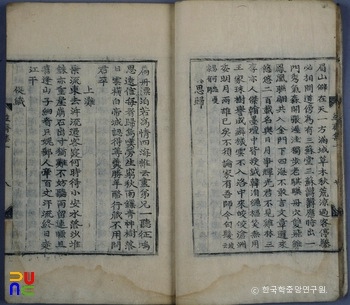

필사본. 6권 4책. 연세대학교 도서관에 있다.

권1은 계성(繼成)으로서 명(命)·성(性)·심(心)·정(情)·총론(總論), 권2는 지도(指導)로서 부교(父敎)·모회(母誨)·사훈(師訓)·우익(友益)·총론, 권3은 박약(博約)으로서 수립(樹立)·성경(誠敬)·학문(學問)·천리(踐履)·총론, 권4는 제치(濟治)로서 봉친(奉親)·정가(正家)·사군(事君)·임민(臨民)·총론, 권5는 척양(斥攘)으로서 음사(淫邪)·이적(夷狄)·총론, 권6은 감화(感化)로서 천인(天人)·동식(動植)으로 구성되어 있다.

「계성」은 이기설에 관한 것이며, 「지도」는 부모와 스승·친구의 가르침과 사귐에 관한 내용으로 교육 방법과 그 중요성을 역설한 것이다. 「박약」은 학문에 힘쓰기 위해서는 입지(立志)가 우선되어야 하고, 그 다음 실천에 힘써야 함을 주장하였다. 「제치」는 부모가 낳아준 은혜를 먼저 생각하고, 나아가 임금을 섬기며 백성을 다스리는 일에 관한 내용이다.

「척양」은 주나라가 쇠한 뒤로 양(楊)·묵(墨)·불가(佛家)의 이단이 생겨 그 폐해가 막심하였으나 주자(朱子)가 이를 바로잡았으며, 주자가 죽은 뒤에는 양명학과 외유내불(外儒內佛)의 폐해가 심해 이를 없애야 한다는 내용이다. 또한, 오랑캐는 금수와 같으니 병자호란 등을 일으킨 오랑캐를 물리쳐야 한다고 하였다. 「감화」는 무심한 것 같은 하늘, 잔인하고 포악한 인간, 동물이나 식물 등이 인간의 극진한 효성이나 마음씨에 따라 감화되어 효험을 나타낸다고 하고 그 예를 들었다.

내용 가운데에는 주로 유학의 기본 경전과 주자·정자(程子)·이이(李珥)·김장생(金長生)·송시열(宋時烈)·한원진(韓元震)·이항로(李恒老)·유중교(柳重敎) 등의 논의가 인용되어 있다. 이황(李滉)·조식(曺植) 등의 논설도 있기는 하나 대부분은 기호학파의 주기설을 중심으로 구성되어 있다. 따라서 이이의 기발이승(氣發理乘), 송시열의 심시기(心是氣), 한원진의 심즉기(心卽氣), 이항로의 명덕주기(明德主氣)로 이어지는 기호낙론계(畿湖洛論系)의 성리설이 내용의 근간을 이루고 있다. 특히, 「계성」의 이기론이나 「척양」의 내용 등은 신태구의 학문적 입지와 성향을 잘 나타내 주고 있다.