신재집 ()

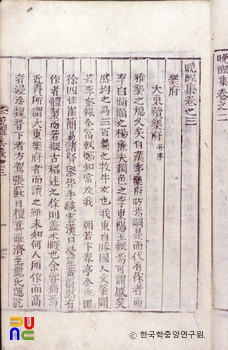

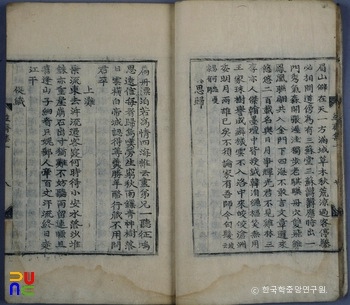

불분권 7책. 필사본. 서문·발문이 모두 없어 편집 경위와 필사 연도를 알 수 없다. 연세대학교 도서관에 있다.

제1책은 부(賦) 4편, 시 66수, 소차(疏箚) 3편, 제2책은 서(書) 53편, 제3책은 서(序) 13편, 기(記) 21편, 제4책은 잡저 40편, 제5책은 잡저로 논 16편, 제발(題跋) 14편, 제6책은 묘지명 8편, 신도비 2편, 비명 5편, 묘갈 6편, 묘표 1편, 시장(諡狀) 3편, 행장 3편, 제7책은 제문 43편, 애사 2편, 잡지(雜識) 등으로 구성되어 있다.

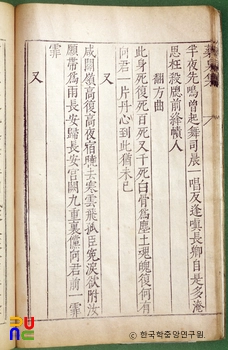

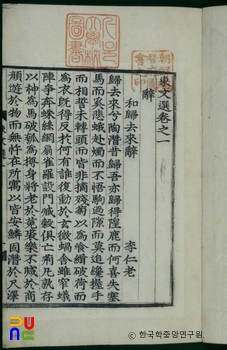

부 가운데 「반귀거래사(反歸去來辭)」는 도잠(陶潛)이 지은 「귀거래사」의 뜻에 반대하는 내용의 작품이다. 전원으로 돌아감에는 마땅한 돌아감과 마땅치 않은 돌아감이 있다고 하면서, 자신이 「귀거래사」를 읽어보니 마땅한 돌아감이 아니었다고 하였다. 도잠이 팽택령(彭澤令)을 할 당시는 진(晉)나라가 쇠미한 때로서 나라의 운명이 경각에 달려 있었는데, 자신의 안위만을 위해 물러나 술과 꽃만을 탐내는 것이 옳은가 하고 반문하였다.

시는 「추야영회(秋夜詠懷)」·「우음(偶吟)」·「즉경(卽景)」·「춘일영회(春日詠懷)」 등에서 살필 수 있는 목가적 서정의 세계를 형상화한 것이 뛰어나다. 「즉경」은 연못에는 붉은 연꽃이 피어 있고 삽살개 짖는 소리가 먼 데서 들려오는 곳, 작자는 그곳에 정자를 짓고 집도 마련하였는데, 마치 그림 속의 것과 같다고 읊었다.

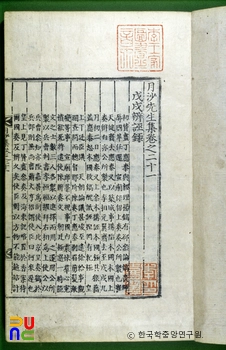

소는 사직소가 대부분이다. 서(書)는 본가에 올린 것을 비롯하여 대부분이 친척들에게 보낸 것이다. 이 가운데 외사촌 김종후(金鍾厚)와 주고받은 것은 성리학에 대한 논의이다.

「답이엽(答李曄)」에는 문장의 편법에 관한 내용이 담겨 있는데, 자법(字法)·구법(句法)·장법(章法)·편법(篇法)의 4법에 대해 논하였다. 「답배생(答裵生)」은 배경리(裵敬履)와 예설에 관하여 논한 것이다. 「답종인낙훈(答宗人樂薰)」은 『중용』의 색은장(索隱章) 등에 대해 문목을 통해 상세히 논한 것이다. 논은 이윤(伊尹)·부열(傅說) 등 중국 고래의 인물들의 공과를 논한 글이다.

제4책의 잡저 가운데에는 책문(策問)이 15편이나 되는데, 문기(文氣)·이기(理氣)·세(世)·하늘의 기뻐함과 노함 등의 물음에 답하는 형식으로 자신의 의견을 제시한 내용이다. 제6책에는 묘지명·묘표 등 당시 각계각층의 다양한 인물들의 전기적 자료가 수록되어 있다. 제7책의 잡지에는 『서경』·『논어』·『중용』에 관한 작자의 학문적 견해를 피력한 내용이 실려 있다.