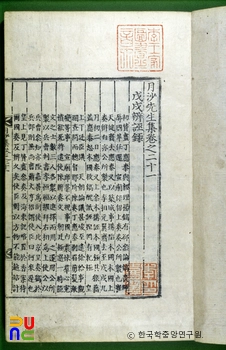

신촌집 ()

불분권 7책. 필사본. 서문·발문이 모두 없어 편집 경위와 필사 연대 등을 알 수 없고, 또 저자에 관한 전기적 자료가 없어 생애를 알 수 없다.

1책에 제문 12편, 서(書) 22편, 소(疏) 8편, 기(記) 5편, 서(序) 4편, 묘지명 2편, 발(跋) 5편, 화상찬(畵像贊) 1편, 제후(題後) 1편, 고사(告辭) 1편, 문의(問議) 1편, 명(銘) 2편, 설(說) 4편, 잡저 1편, 사실(事實) 1편, 2책에 제문 1편, 3책에 묘갈명 2편, 서(序) 2편, 기 4편, 제문 1편, 발 1편, 제후 2편, 설 1편, 시 1수, 소 1편, 서 26편, 잡저 7편, 행장 1편, 묘지 1편, 4∼7책에 입덕지문(入德之門) 등이 수록되어 있다.

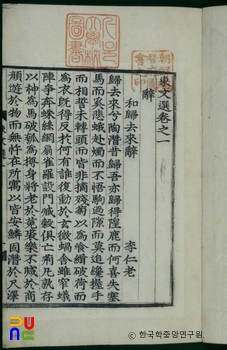

이 문집의 특징은 순수하게 시문만을 수록한 문집이 아니고, 절반이 넘는 4책에서 7책까지의 4책 분량은 『대학』에 대한 독립 저술이라는 점이다. 그리고 1책에서 3책의 문집에 해당하는 부분에서는 일정한 편차가 없이 저작 연도대로 필사된 초고본의 형태인 듯한데, 시가 오로지 1수밖에 없다.

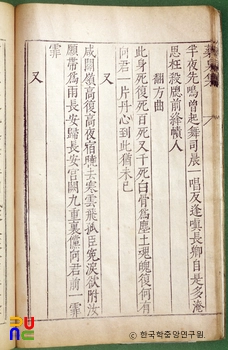

「차담옹매시(次淡翁梅詩)」라는 제목의 이 시는 칠언절구로서, 늙어서 매화를 가꾸는 법을 배워 창가에 심어 두고 그것을 바라보며 망중한을 즐긴다는 내용이다. 시의 뒤에 장문의 서(序)가 실려 있는데, 작자가 특히 매화에 애착을 갖는 사실을 매화에 얽힌 역사적인 사건과 고사를 들어 설명한 내용과 이 시를 짓게 된 동기 등이 수록되어 있다.

편지는 홍봉한(洪鳳漢)·서명응(徐命膺)·이은(李殷) 등 당시 정계의 대표적 인물들과 족질인 홍염해(洪念海)와 주고받은 것이 대부분이다. 그 내용은 모두 간략하나 당시 자신의 정치적 태도를 논한 것이다. 당시 산림(山林)과 관련된 정치적 상황을 이해하는 데 도움이 되는 자료이다. 소는 지평·집의·진선(進善) 등의 직책을 사직하는 내용이다.

제문은 지우나 친지에 대한 것이다. 2책에 실려 있는 「제백씨문(祭伯氏文)」은 자신의 형에 대한 제문인데, 모두 2만4800여자의 장편으로 고인의 일생 행적을 소상히 적었다. 제문이라는 이름으로서는 유례가 없이 긴 장편이지만, 정확히 말하면 제문의 형식에 행장의 내용을 갖추고 있는 특이한 형태라는 것을 알 수 있다. 이는 작자가 이 글의 발문에서 “제문이라는 것은 본래 행장체를 겸하는 것”이라고 한 사실에서도 확인할 수 있다.

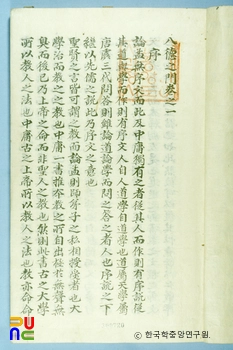

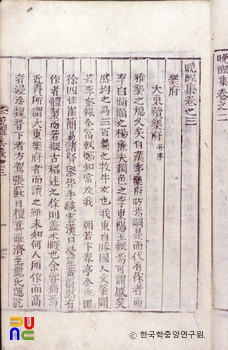

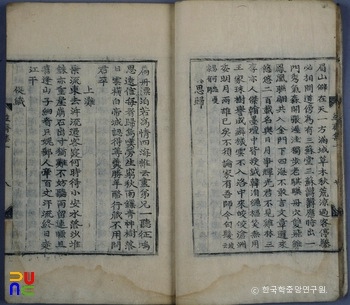

「입덕지문」은 4책 권1에 『대학』의 서와 경1장 상, 5책은 권2로서 경1장 하∼전4장, 6책은 권3으로서 전5장∼전9장, 7책은 권4로서 전10장부터 끝까지의 내용이 수록되어 있다. 매우 자세한 논설과 치밀한 인증이 있어 『대학』의 연구에 참고할 만한 가치가 있는 논저로 평가된다.