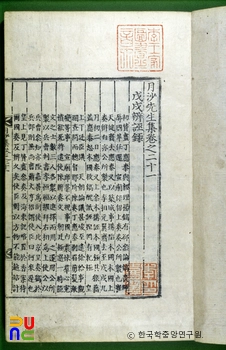

악남집 ()

정석의 아들 정중기(鄭重基)가 저자 사후에 편집·필사하였다.

불분권 1책. 필사본. 규장각 도서에 있다.

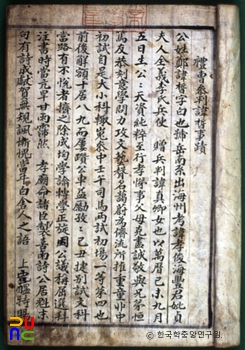

문집의 일반적인 체재와는 다르게 권수에 정중기가 지은 저자의 사적인 「예조참판휘석사적(禮曹參判諱晳事蹟)」을 싣고, 이어 「밀양박씨보(密陽朴氏譜)」를 간단히 부재하였다. 다음에 임금이 내린 또 다른 「예조참판휘석사적」이 있고, 이어 치제문 1편, 제문 2편, 만장 15수, 「사사전랑호국향시(徙使田郎號國香詩)」와 「화방재부(畵肪齋賦)」가 실려 있다. 내용은 정리되어 있지 않으나, 시 238수, 소(疏) 6편, 차자(箚子) 1편, 교서 4편, 계사(啓辭) 1편, 정문(呈文) 1편, 제문 3편 등으로 구성되어 있다.

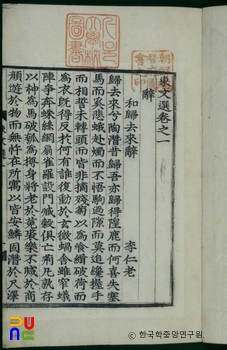

시는 오언·칠언의 율시와 절구가 대부분이다. 시 형식에 의해 구분하지 않고 연대순으로 정리하였다. 서정시나 서경시가 많다. 「도파산(到坡山)」 이하 62수는 1676년(숙종 2) 예조참판으로 변무부사(辨誣副使)가 되어 청나라에 다녀오면서 지은 연행시인데 차운한 것이 많다. 이 가운데 「부용연광정연구운(復用練光亭聯句韻)」은 평양의 연광정에 올라 그곳의 승경과 객회를 읊은 것이다.

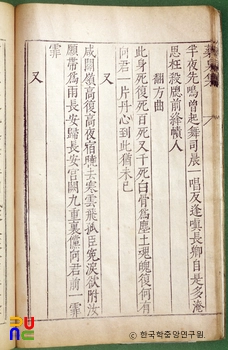

시사(時事)에 반대하다가 견척당했을 때의 경험을 읊은 유배시도 많다. 「도영산배소(到靈山配所)」는 영산에 유배되었을 때 지은 것이다. 자신의 죄가 중함에도 불구하고 성은을 입어 가까운 곳으로 배정된 것에 감사하며 집을 그리워하는 심경을 잘 나타내고 있다. 「증묘상인(贈妙上人)」에서는 유배지에서 현실을 초탈하여 승려와 세외지교(世外之交)를 맺고 있음을 알 수 있다.

「만남정랑몽성(挽南正郎夢星)」이라는 만시를 비롯하여 평소에 교분 있는 사람과 왕과 왕비의 죽음을 애도한 「효종대왕만(孝宗大王挽)」·「인선왕후만장(仁宣王后挽章)」·「현종대왕만장(顯宗大王挽章)」 등이 있다.

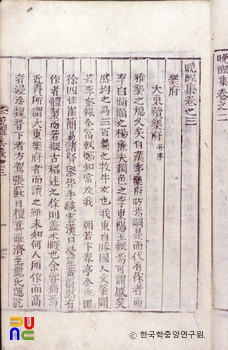

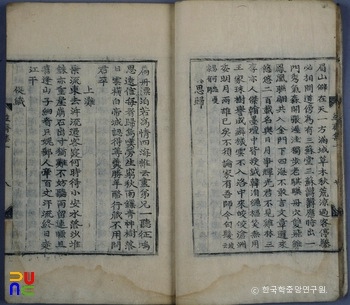

소는 대부분 사직소로서 예조참판·대사간·승지·비국당상(備局堂上)·판결사(判決事)·수찬 등에 임명된 뒤에 직책에 나아가기를 사양하는 내용이다. 「권농교서(勸農敎書)」에서는 백성은 나라의 근본이며 음식은 백성의 근본이라 하여 민본사상에 입각한 중농주의를 주장하였다. 「옥당차자(玉堂箚子)」는 언사(言事)에 얽힌 내용을 장편으로 전개한 글이다.

조선 중기의 정치와 문신들의 생활상을 이해할 수 있는 자료이다.