안락당집 ()

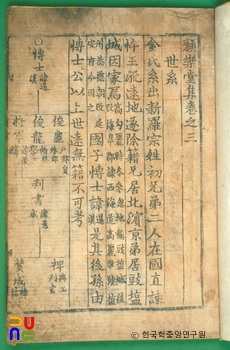

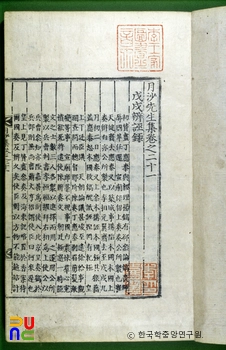

김흔의 아들 김안로(金安老)가 편집하였다. 권두에 강혼(姜渾)의 서문, 이항(李沆)과 동생 김전(金詮)의 발문이 있다. 건국대학교 출판부에서 저자의 아들 김안로의 문집인 『희락당고(希樂堂稿)』와 함께 영인하였다.

4권 1책. 필사본. 김일근가(金一根家)에 소장되어 있다.

권1·2에 시 218수, 권3·4에 잡저로 변(辨) 1편, 서(序) 3편, 상량문 1편, 시책문(諡冊文) 1편, 제문 1편, 가요(歌謠) 2편, 기(記) 1편, 전(箋) 5편, 소(疏) 5편, 차(箚) 3편, 책(策) 2편, 사(辭) 1편, 기타 3편 등이 수록되어 있다.

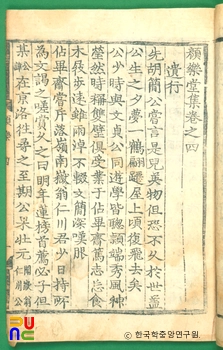

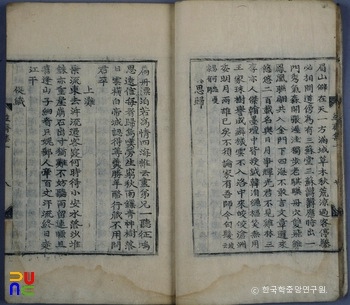

시는 대개 관직 생활을 하며 임금의 명에 의해 지은 시, 동료와 수창한 시, 그리고 여가에 자신의 감흥을 읊은 시 등이 주로 실려 있다. 조선 초기 사대부의 유한하고 안정된 정서가 담겨 있어 사장파 문학의 면모를 살필 수 있다.

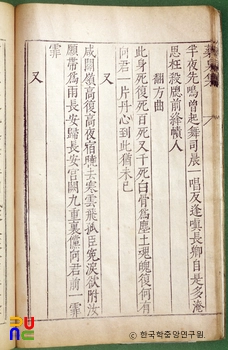

「설야금직(雪夜禁直)」·「중추완월(仲秋玩月)」 등의 작품에 나타난 한가하면서 여유 있는 분위기는 당시 귀족들의 생활을 반영하고 있다. 자연을 대하는 시각이 매우 낭만적이며, 운치가 있는 즐거움의 대상으로 인식하고 있다. 이러한 경향은 「만서(漫書)」라는 시에서 “금압(金鴨)에 향이 다 사그라져도 일어나기는 더디고, 새소리 들리는 발 밖에는 이미 아침 햇살이 비껴 있네.”에서 극대화되어 있다. 시어 자체가 화려하고 귀족적이며, 자연을 바라보는 작자의 태도가 매우 관념적이라는 것을 알 수 있다.

임금의 명으로 아방궁을 그려 넣은 병풍에 대해 읊은 「화아방궁병응제2수(畵阿房宮屛應製二首)」, 오왕부차(吳王夫差)·한무제(漢武帝)·진무제(晉武帝) 등 중국 인물 10명을 두고 지은 「응제10수(應製十首)」 등의 응제시, 홍귀달이 관동의 관찰사로 나갈 때 지어 준 「송홍이부귀달출안관동(送洪吏部貴達出按關東)」, 김여석이 연경에 질정관으로 갈 때 지어 준 「송김질정관여석부연(送金質正官礪石赴燕)」 등의 작품은 관직 생활의 과정에서 생산된 시들이다. 그의 관직 경력이나 교우 관계를 알 수 있는 작품들이다.

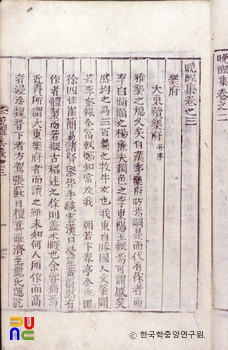

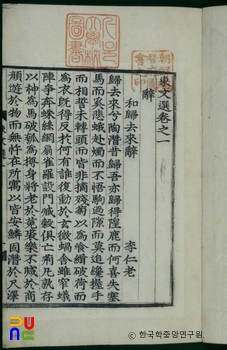

변은 신선의 유무를 따져 본 글이다. 서(序) 가운데 「번역두시서(飜譯杜詩序)」는 조선 전기의 두시 번역 사업에 관한 내용을 상세하게 담고 있어 국문학사 연구에 매우 귀중한 자료가 된다. 이 글에서는 『두시언해』의 원간본은 현재 전하는 중간본에서 볼 수 있는 조위(曺偉)의 서문이 전부가 아니었다는 사실과, 저자가 『두시언해』에 깊이 관여한 인물이었음을 알 수 있게 해 국문학사적인 새로운 조명이 필요하다는 문제성을 제기시켰다.

소 가운데 「논창사소(論創寺疏)」는 안암사(安巖寺)를 창건하는 것에 반대한 글이다. 이 밖에 상제(喪制)에 관한 것, 진휼에 관한 것 등 기틀이 잡혀 가는 유교 사회의 분위기를 반영한 글들이 있다.