양기손전 ()

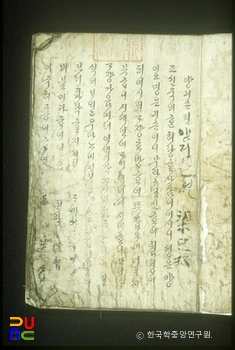

1권 1책의 국문 필사본으로 4종의 이본이 있다. 서울대학교 도서관에 1종이, 연세대학교 도서관에 3종이 소장되어 있다.

줄거리는 다음과 같다. 조선국에 양기손이라는 사람이 있었는데, 무과 출신으로 첨정 벼슬을 하고, 집안이 유복하였다. 그는 현숙한 아내 이씨를 두고도 채란이라는 예쁜 기생을 첩으로 삼아 총애하며, 이 부인을 전혀 돌보지 않는다.

하루는 양 첨정(양기손)이 채란을 데리고 봄놀이를 나갔다가 오랜만에 본집으로 가 보니, 서른 살이 넘었어도 혼례를 올리지 못하고 있는 아들이 나와 양 첨정을 맞이한다. 집은 다 쓰러져 가고, 방안의 자리도 다 헐었으며, 창문도 다 떨어져 나가 차마 볼 수 없었다.

노처녀로 있는 딸은 옷이 해어져 살이 나와 있었다. 누더기 옷을 입고 있는 아내의 얼굴에는 때가 끼어 차마 볼 수 없었으며, 눈병이 생겨 눈도 제대로 뜨지 못하고 있었다. 양 첨정이 너무 심란하여 말을 못하고 앉아 있는데, 이 부인이 과년한 아들과 딸의 혼사를 어찌하느냐고 걱정을 한다.

한편, 채란은 집에 돌아와 생각한 끝에 이 부인 집으로 음식을 보낸다. 그러나 이 부인은 크게 노하며 음식을 던져 버린다. 이에 첨정은 어이없어 하며 다시 채란에게로 돌아간다. 남편을 보낸 이 부인이 분함과 외로움·배고픔을 참지 못하여 눈물을 흘린다.

이때, 병조판서 한기연의 아내가 죽었다. 그래서 한 판서(한기연)는 자녀를 생각하여 후처로 노처녀를 구하던 끝에 양 첨정의 딸을 취하려고 한다. 한 판서의 청혼을 받은 이 부인은 딸에게 위로 오빠가 있어 주1할 수 없다고 한다. 그러자 한 판서는 자신이 중매쟁이가 되어, 남방절도사 남관의 딸과 양 첨정의 아들을 먼저 혼인시켜 주고 나서, 양 첨정의 딸과 재혼한다.

한편, 채란은 양 첨정과 상의하여 이 부인과 자녀들을 자기 집으로 데려오도록 하여 이 부인을 극진히 섬기니, 종들이 전부 이 부인을 따른다.

이 부인이 채란의 살림을 차지하고 위엄을 부리니, 채란은 본부인에게 살림을 빼앗기고 발붙일 곳이 없어진다. 이에 채란은 이 부인이 살던 옛집에 가서 지내기로 한다. 본부인에게 사정하여 첨정의 막내아들을 데려와 기르면서, 그에게 의지하여 살아간다.

양기손의 맏아들이 무과에 급제하고 채란이 살던 집의 살림이 크게 나아지자, 이씨는 자녀를 데리고 채란이 살던 본가로 다시 거처를 옮기고 채란은 아들과 함께 예전에 살던 집으로 옮겨 간다.

채란이 키우던 막내 아들이 장원급제하고 혼례를 올린 후에도 채란을 섬긴다. 그리고 양기손의 자녀와 한기연의 자녀 모두 높은 벼슬에 오른다.

양기손 부부는 영화를 누리다 백세를 누리고 채란도 참정 부부의 사후에 죽는다.

「양기손전」은 우리나라를 배경으로 처첩 사이의 새로운 문제를 설정해 놓은 가정소설이다. 하지만 대부분의 가정소설에서 볼 수 있는 첩이 본처를 모해하여 남편이나 시부로 하여금 내쫓게 하거나, 본처의 자녀를 학대하고 축출하는 내용은 보이지 않는다. 이 작품에는 남편이 예쁜 첩에게 빠져 본처를 돌보지 않으니, 본처가 자녀들을 데리고 비참한 살림을 꾸려 나가는 생활상이 사실적으로 표현되어 있다.

첩인 채란은 남편을 독점하고 호화롭게 살면서도 본처의 비참한 생활상을 듣고 동정하여 음식을 본처의 집에 보내 준다. 게다가 남편과 상의하여 본처와 자녀들을 자기 집으로 데려오도록 하여 본처를 극진히 섬기기까지 한다. 이것은 고전소설에서 나타난 첩의 새로운 면모이다. 문체 표현이나 주제로 보아 조선 후기에 나온 작품인 듯하다.

19세기 중반경에 창작되었을 것으로 추정되는 「게우사」나 「이춘풍전」과 함께, 19세기 말에서 20세기 초에 유통된 「양기손전」은 소위 한량형 인물들을 주인공으로 하고 있다, 이들 작품은 도시 유흥문화 및 사회상 등 19세기 조선 사회의 한 특징을 잘 반영하고 있어, 고전소설이 쇠퇴하는 19세기 소설사의 단면을 보여 준다.