양심당집 ()

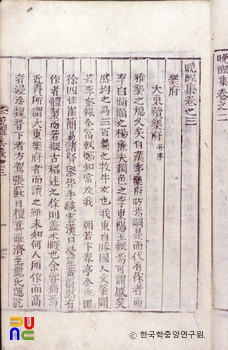

1568년(선조 1) 조성의 질서(姪婿) 박계현(朴啓賢)이 경상도관찰사로 있을 때 저자의 아들 조순빈(趙舜賓)이 간직하고 있던 초고본을 바탕으로 편집하여 경산에서 간행하였다. 권두에 박계현의 서문이 있다. 민족문화추진회에서 『한국문집총간』25에 영인하여 수록하였다.

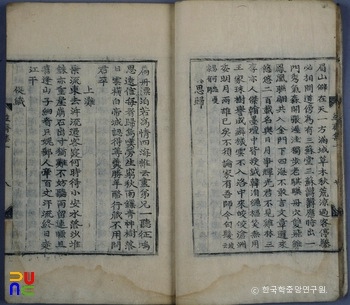

불분권 1책. 목판본.

시 126수, 서(書) 3편, 논(論)·서(序)·발(跋) 각 1편, 기타 2편 등이 수록되어 있다.

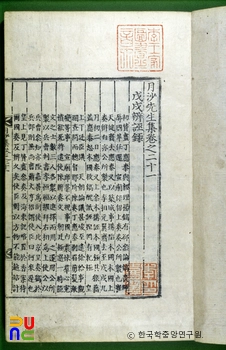

시문은 그리 많은 편은 아니지만 뛰어난 재질을 보여주기에 충분하다. 호를 양심이라 한 점에서 저자가 ‘마음을 기르는 일’에 남다른 관심이 있었음을 알 수 있다. 「양심지(養心池)」·「양심화(養心花)」·「양심금가(養心琴歌)」·「제양심당(題養心堂)」·「양심당가(養心堂歌)」 등의 시와 「양심당서(養心堂序)」라는 글이 그 예이다.

저자는 현덕함으로 세상에 이름이 났는데, 시 가운데 “달을 사랑하는 것은 사랑에 빠진 것이 아니요, 산을 탐내는 것은 청렴함을 해치지 않는다(愛月非爲惑 貪山不害廉).”라는 구절은 지조를 잘 나타낸 것으로 평가되고 있다. 자연을 사랑하며 심성을 올바르게 기르고 아름답게 지키려는 의지가 드러난 시이다.

작자의 이와 같은 가치관은 세속적인 현실과 일정한 거리를 유지해야 실현이 가능한 것이었다. 육신은 현실에 있으면서 지향하는 정신적 세계는 속세의 가치를 떠나야만 추구할 수 있는 모순된 상황 때문에, 자아와 세계 사이에 갈등이 생기게 될 수밖에 없었던 것이다.

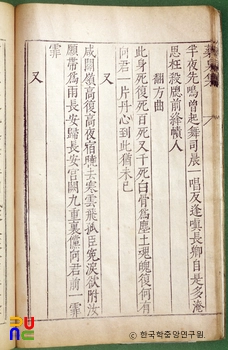

「대선인초여시(代仙人招余詩)」에서는 이 같은 양상이 적절히 묘사되어 있다. 즉, 현실과 다른 차원의 세계에 사는 선인이 현실에 몸담고 있는 자신을 부르는 가상의 상황을 머릿속에 그리면서, 신선의 입을 빌려 현실과 현실의 초극 사이를 배회하는 자신을 그리고 있다.

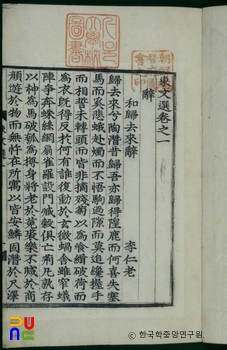

서(書) 가운데 「여일지서(與溢之書)」는 오행과 오륜을 관련시켜 논한 내용이다. 나머지는 우인과 신변의 잡화를 나눈 것이다. 「율려의문(律呂疑問)」은 율려에 대해 자세히 논한 글이다. 「명의잡저발(明醫雜著跋)」은 사람들에게 잘 알려지지 않은 한의서의 뛰어난 효능을 밝힌 글이다.