중단 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

예복의 속에 입는 홑옷.

내용

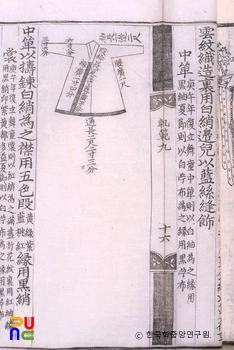

단의(襌衣)라고도 한다. 직령(直領)에 중거형(重裾型)이고 광수(廣袖)이며 통재(通裁)한 것이었는데, 이것은 심의(深衣)를 고쳐 만든 것으로 장포(長袍)의 비롯이 된다 하였다.

이에 있어 심의는 단포(單布)를 잘라 끊어 양재(兩裁)한 뒤 다시 기워 이어댄 것으로, 보기에는 직선적인 것 같아도 의와 상(裳)의 형태가 구분되어 보이게 한 것이었다. 단의는 위아래가 직통하여 의와 상의 구별없이 직선적으로 재봉한 것을 말하며, 우리 나라 옛 포도 그 제양이 착수(窄袖)일 뿐 이와 비슷한 것이었다고 할 수 있다.

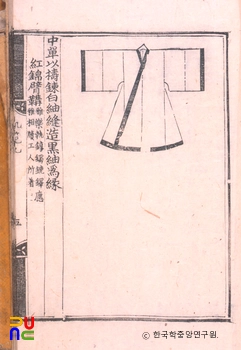

이 단의는 원래는 내의·외의 겸용이었으나 외의로 입게 되어서는 포로서 조복·제복이 되고, 중의로 입게 되어서는 중단으로서 조복·제복의 안옷이 되었던 것이다.

이 중단이 기록상 공식적으로 우리 나라에 선보이게 된 것은 ≪고려사≫ 여복지(輿服志)에 보이는 바 그대로라고 하면, 제11대 문종 19년(1065) 4월 거란주(契丹主)로부터 보내온 면복(冕服)의 곤복(袞服)에서이다.

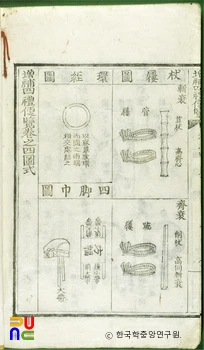

조선시대에는 왕·왕세자의 면복뿐만 아니라 원유관(遠遊冠)·강사포(絳紗袍)에도 중단의 제도가 있었으며, 또한 백관복에 있어서도 명나라의 양관(梁冠)·조복·제복을 가지고 제도화함으로써 이에도 중단을 착용하게 되어 있다.

그러므로 이 중단의 제도는 직령·도포·창의·두루마기에 이르는 조선시대 포제 변천에도 적지않은 영향을 미쳤다고 할 수 있다.

참고문헌

『한국복식사연구』(유희경, 이화여자대학교출판부, 1980)

관련 미디어

(2)

집필자