지장보살삼존도 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

일본 가마쿠라시 엔가쿠지에 소장된 고려시대 불교 회화.

내용

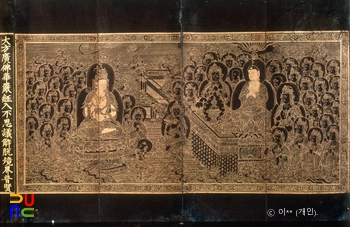

지장보살과 두 협시, 즉 도명존자(道明尊者)와 무독귀왕(無毒鬼王)을 그린 지장삼존도이다. 비단 바탕에 채색한 작품으로, 그림의 크기는 세로 239.4㎝, 가로 130㎝이다. 일본 중요문화재이며, 가마쿠라시[鎌倉市] 엔가쿠지[圓覺寺]에 소장되어 있다.

화면 중앙에는 지장보살이 바위 위에서 왼쪽 다리를 아래로 내린 반가좌를 취한 채 하얀 연꽃을 밟고 있다. 머리에는 두건을 썼으며, 오른손은 복부 앞에서 손바닥을 위로 하여 투명 보주를 들고, 왼손은 가슴 앞까지 올려 엄지와 중지를 맞댄 독특한 수인(手印)을 하고 있다. 지장보살의 앞쪽 좌측에는 승려 형상의 도명존자가 지장의 지물인 여섯 개의 고리가 달린 석장(錫杖)을 잡고 있다. 그리고 우측에는 왕의 형상을 한 무독귀왕이 붉은 보자기 위에 금으로 화려하게 시문된 상자를 들고 서 있다. 도명존자와 무독귀왕 사이에는 고개를 우측으로 돌리고 있는 사자가 표현되었다.

의의 및 평가

참고문헌

단행본

기쿠다케 준이치, 정우택, 『고려시대의 불화』(시공사, 1997)

実方葉子, 白原由起子, 『高麗仏画―香りたつ装飾美』(京都:泉屋博古館, 東京:根津美術館, 2016)

관련 미디어

(1)

집필자