승천하는 청춘 (하는 )

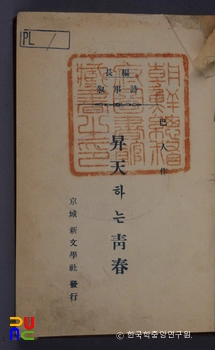

『승천하는 청춘』은 1925년 신문학사에서 ‘장편서사시’라는 명칭을 달고 한 권의 독립된 시집으로 간행된 김동환의 서사시이다. 이 시는 전체 7부 61장으로 구성되어 있으며, 1920년대의 조선과 관동대지진 이후 일본의 조선인 이재민수용소인 ‘습지야 이재민수용소’를 배경으로 두 남녀의 비극적인 사랑 이야기를 그렸다. 과거와 현재가 교차되면서 이야기가 전개된다는 점이 특징적이다. 이 시에 등장하는 ‘묘지’와 ‘수용소’ 등의 공간은 당대 현실을 부정적으로 표현한 것으로 해석할 수 있다.

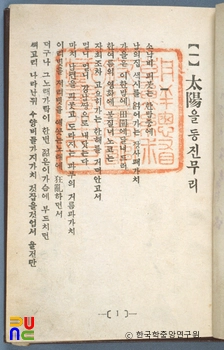

전체 7부 61장으로 구성되어 있으며, 각 부에는 제목이 붙어 있다. 1부는 ‘태양을 등진 무리’(11장), 2부는 ‘이년 전’(7장), 3부는 ‘눈 우에 오는 봄’(9장), 4부는 ‘혈제장(血祭場)의 노래’(10장), 5부는 ‘순정(殉情)’, 6부는 ‘피리 부는 가을’(7장), 7부는 ‘승천하는 청춘’(7장)이다. 이 작품은 일본의 조선인 이재민수용소인 ‘습지야 이재민수용소’와 1920년대 조선을 배경으로 하여, 한 여인과 청년의 비극적인 삶을 다루고 있다.

이 작품은 과거와 현재를 교차하면서 이야기가 전개된다. 제1부 ‘태양을 등진 무리’는 스산한 공동묘지의 밤 풍경을 묘사한 장면, 한 여인이 어린 딸을 공동묘지에 몰래 묻는 장면, 그리고 한 청년이 영아의 시체를 다시 파내고 여인의 뒤를 몰래 따르는 장면으로 구성되어 있다. 제2부부터는 ‘습지야 이재민수용소’를 배경으로 이들 두 사람의 만남과 헤어짐이 시간 순서대로 전개된다. 줄거리를 정리하면 다음과 같다. 관동대지진이 일어난 후 조선인 이재민을 수용하는 ‘습지야 이재민수용소’에서 폐병 3기의 오빠와 그의 누이인 여인, 그리고 오빠의 친구인 청년이 만난다. 오빠는 병으로 죽고, 남은 여인은 청년과 사랑을 나누게 된다. 그러나 그 청년이 불온분자로 잡혀가 버리자 혼자 남은 여인은 유학을 포기하고 고국으로 돌아와서 소학교 교사로 일한다. 헤어진 청년이 죽은 줄로 알고 여인은 동료 교사와 결혼하여 잠시 행복한 시간을 보내지만, 곧 결혼에 회의를 느낀다. 그동안 청년은 일본에서 탈출하여 귀국 후 독립운동에 투신한다. 그러나 청년도 자신의 일에 회의를 느끼고 헤어진 여인을 찾아 주1를 켜며 전국을 돌아다닌다. 여인은 우연히 이 청년과 마주치지만, 깜짝 놀라 도망치듯 사라진다. 여인이 결혼 4개월 만에 옛 애인인 청년의 아이를 낳게 되자 결혼은 파경에 이른다. 여인이 딸을 데리고 집을 나와 서울로 올라와서 힘들게 삶을 꾸려나가는 중에 딸이 갑자기 죽어버린다. 마지막에 여인은 어느 천주교당에서 청년을 만나 함께 죽는다.

이 시는 두 남녀의 비극적인 사랑을 형상화한 작품이다. ‘묘지’와 ‘수용소’라는 부정적인 상황을 배경으로 전개되는 이들의 사랑은 이별과 상실을 반복하다가 끝내 동반 자살로 끝난다. 사랑의 실패와 자살이라는 낭만적 요소가 강조된다는 점에서 부정적 현실에 대한 소극적인 대응으로 비판할 수도 있으나, 두 인물을 둘러싸고 있는 ‘묘지’와 ‘수용소’ 등의 공간을 당대 현실에 대한 상징적 표현으로 해석하면 조선의 현실에 대한 비극적 세계관을 드러낸 작품이라고 평가할 수도 있다. 청춘 남녀의 비극적인 사랑 이야기를 통해 관동대지진과 조선인 수용소의 상황을 구체적으로 표현하였다는 점에서 문학사적 의의를 찾을 수 있다. 또한 조선의 비참한 현실에 대한 비판적 의식을 드러내며 시의 사회적, 역사적 대응력을 보여주었다는 점에서도 의의를 지닌다.