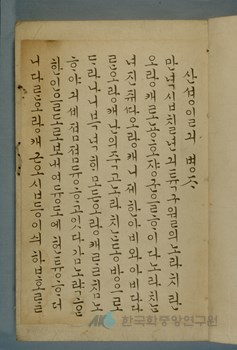

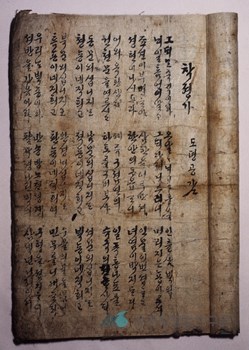

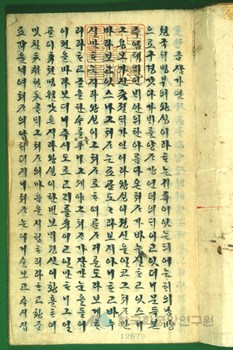

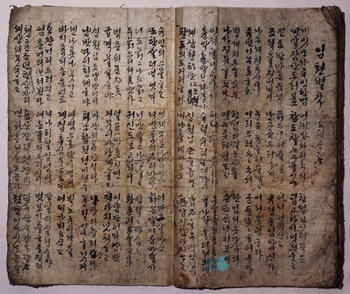

신숙주부인전 ()

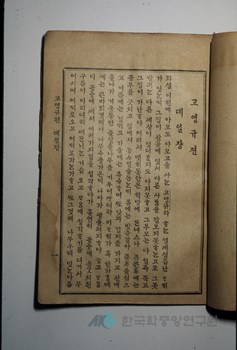

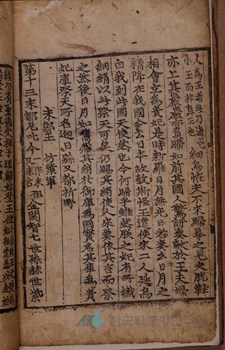

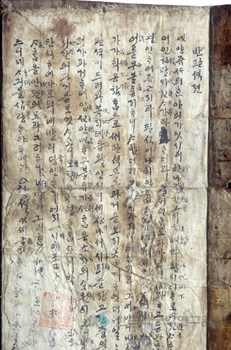

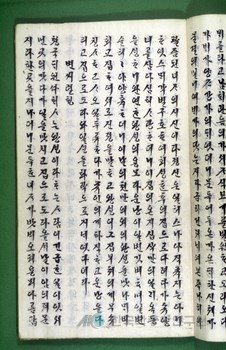

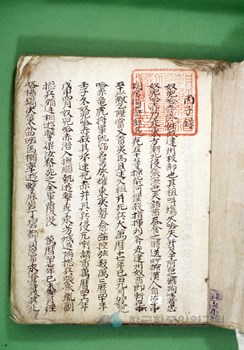

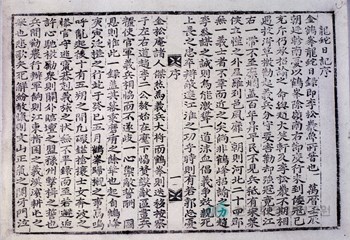

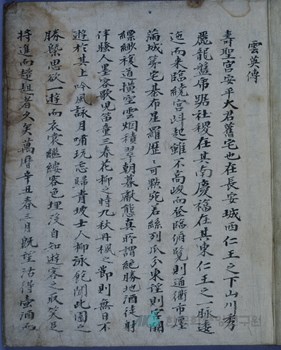

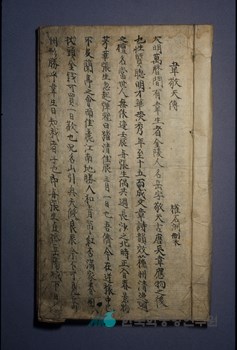

일명 ‘만고의열신숙주부인전(萬古義烈申叔舟夫人傳)’이라고도 한다. 세창서관(世昌書館)에서 발행한 구활자본이 있다.

이 작품의 내용은 다음과 같다.

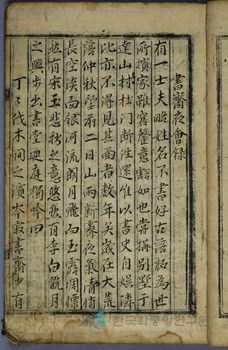

밤이 깊어 신숙주는 초췌한 얼굴로 대궐에서 돌아온다. 윤씨 부인은 남편의 표정을 보고 수양대군이 단종을 상왕(上王: 자리를 물려주고 들어앉은 임금)으로 만들고 정변을 일으켰으리라 짐작한다. 신숙주가 문종으로부터 받은 갖옷을 어루만지며 눈물을 흘린다. 갖옷은 문종이 임종시에 집현전 학사에게 어린 단종을 부탁하며 내린 하사품이다.

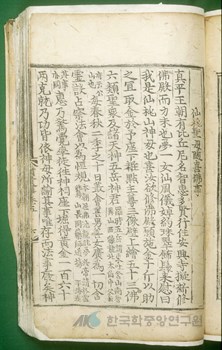

어린 단종이 왕위에 오르자 수양대군은 주위 세력을 모아 김종서 등 반대세력을 처형하고, 왕좌를 차지한다. 세조는 신숙주의 문장과 재주를 사랑하여 자기에게로 돌아설 것을 요구한다. 신숙주는 여덟 아들의 목숨을 위하여 세조를 따르겠다고 약속한다. 성삼문 등은 세조를 죽이고 단종을 다시 임금으로 세우고자 한다.

그러나 여기에 가담하였던 김질이 장인 정창손을 통하여 이 사실을 밀고하였고, 이에 피의 숙청이 계속된다. 평소 성삼문과 가깝던 신숙주는 자신의 비열함을 탄식하며 괴로워한다. 신숙주는 부인 윤씨에게 자신이 절개와 지조를 저버린 것을 고백하려 하나 차마 하지 못한다.

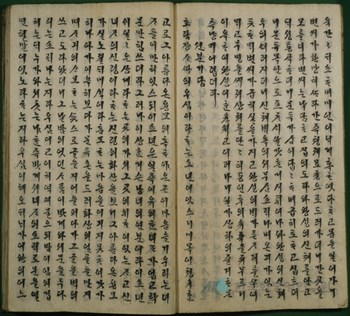

성삼문과 박팽년 등은 곤장을 맞으면서도 오히려 세조를 꾸짖었고, 이에 결국 이들은 노들강 건너편 새남터로 끌려간다. 신숙주는 자신의 비굴함을 부끄러워한다. 한편, 바느질하던 윤씨 부인은 학사들이 단종의 복위(復位)를 기도하다 발각되어 새남터로 잡혀갔다는 하인의 보고를 듣고 남편을 따라 죽을 준비를 한다.

그러나 죽기는커녕 오히려 대신이 되어 행차를 하고 돌아오는 자기 남편을 보고, 그녀는 몹시 원망스러워 한다. 윤씨 부인은 이튿날 대들보에 목을 매어 자살한 시체로 발견된다.

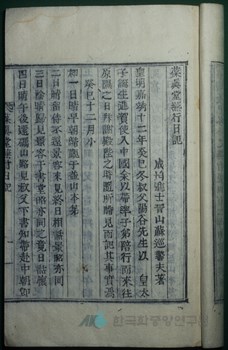

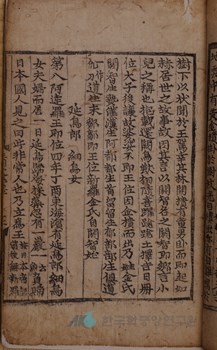

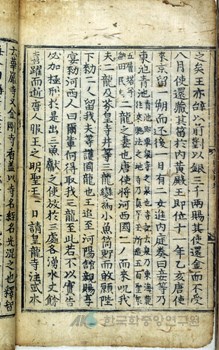

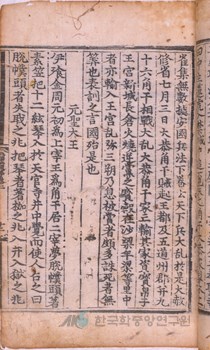

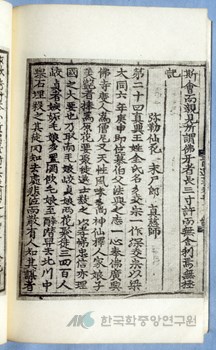

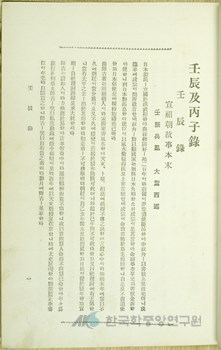

이 소설은 이기(李墍)의 『송와잡설(松窩雜說)』이 근거가 된 듯하다. 『조선왕조실록』이나 『신씨세보』에 의하면, 사육신의 옥사(1456) 5개월 전에 윤씨 부인이 이미 세상을 떠났으며, 이때 신숙주는 중국에 사신으로 가 있어 부인의 부음을 알지 못하였다. 따라서 이 작품은 아마도 역사적 사실과는 전혀 다른 속설을 바탕으로 창작된 듯하다.