죽존자전 ()

대나무를 의인화한 것이다. 작자는 당시에 선종(禪宗)인 조계종의 제2세로 이름 높은 선사였다. 대나무의 고결한 성격을 사랑하여 작품을 선사들의 선(禪) 문답으로 구성하고 있다.

「죽존자전」의 창작연대는 정확하게 알 수는 없다. 혜심은 임춘(林椿)이나 이규보(李奎報)와 같은 시대에 살았다. 그러므로 임춘의 「국순전(麴醇傳)」 · 「공방전(孔方傳)」과 이규보의 「국선생전(麴先生傳)」 · 「청강사자현부전(淸江使者玄夫傳)」과 함께 가전체문학 형성기의 작품으로 볼 수 있다.

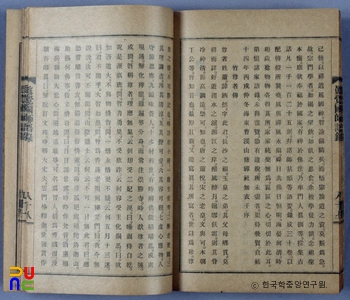

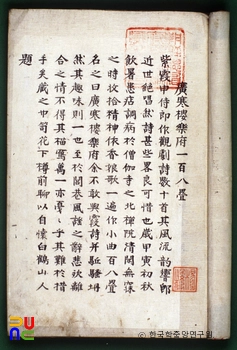

작품의 끝에 기축년 겨울에 찬시를 짓는다 하였다. 그러므로 기축년(1229)으로 짐작할 수 있다. 1940년 월정사(月精寺)에서 간행한 활자본 『진각국사어록(眞覺國師語錄)』에 부록되어 있으며 권상로(權相老)의 수집으로 되어 있다.

「죽존자전」의 죽존자는 위수(渭水)나 소상강(瀟湘江)가에 노닐면서 서리나 눈에 단련되어 기골이 청신하였다. 존자의 사진인 사군자의 대나무 그림을 세상에서 보배로 여긴다.

죽존자의 덕이 뛰어남을 다 말할 수 없다. 대략 열 가지가 있다. ① 나자마자 우뚝 자란다. ② 늙을수록 굳세다. ③ 조리(條理)가 곧다. ④ 성품이 맑고 싸늘하다. ⑤ 소리가 사랑스럽다. ⑥ 외모가 볼만하다. ⑦ 마음이 비어 사물에 잘 대응한다. ⑧ 절개를 지켜 추위를 참는다. ⑨ 맛이 좋아 사람의 입맛을 기른다. ⑩ 재질이 많아 세상에 이로움이 된다.

「죽존자전」은 대의 속성과 선의 이치를 대비하면서 선문답으로 서술하였다. 해안의 외로운 곳 보타락가산(補陀洛迦山)에서 무슨 불사(佛事)를 돕느라고 바위 사이에 서 있느냐 물었다. 날마다 감로(甘露)에 젖고 때때로 범음(梵音)을 내어 속세를 떠나 자연을 돕고 큰 자비의 마음을 돕는다고 대답하였다.

끝에 가서는 혜심이 시로 대나무를 예찬하였다. “내가 죽존자를 사랑함은/ 추위와 더위를 용납하지 않음이라/ 시간이 갈수록 절개 굳세지고/ 세월 깊을수록 마음은 비는구나/ 달 아래 맑은 그림자 노닐고/ 바람에 불리는 부처의 말씀/ 하얗게 눈을 머리에 이고는/ 뛰어난 운치 총림에 났도다[我愛竹尊者 不容寒暑侵 年多彌勵節 日久益虛心 月下弄淸影 風前送梵音 皓然頭戴雪 標致生叢林].”라고 하였다.

「죽존자전」은 작품 끝에 찬시를 붙여 가전문학의 단순한 풍자성을 초월하여 자연사물에서도 불교의 법리를 깨달으려는 선사의 자세를 보이고 있다.