검시관 ()

‘검관(檢官)’이라고도 하였다. 검시 절차에 따라 초검관(初檢官)·복검관(覆檢官)·삼검관(三檢官) 등으로 불리었다.

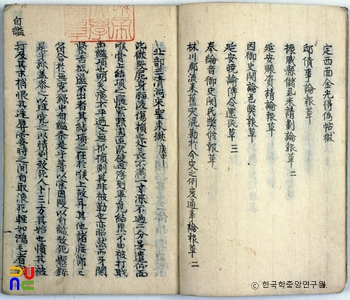

조선시대의 검시법은 1442년(세종 24)에 원나라의 법의학서인 『무원록(無寃錄)』을 근거로 하여 정비되었다. 검시의 대상은 피살자 및 기타 변사자 외에 기결·미결 죄수로서, 옥중이나 취조 도중 혹은 귀양지에서 사망한 자들이 포함되었다. 그러나 사대부의 부녀자나 종친·문무관·대부 이상 및 왕의 측근 신하들은 대역죄(大逆罪)가 아니면 검시하지 않는 것이 원칙이었다.

검시는 보통 2회에 걸쳐 시행되었다. 초검관은 서울에서는 오부(五部)의 관원이, 지방에서는 그 고을의 수령이 맡았고, 복검관은 서울에서는 한성부의 관원이, 지방에서는 인근 고을의 수령이 되었다.

만약 두 차례의 검시에 의혹이 있을 경우에는 3, 4검을 시행하는데, 서울에서는 형조에서, 지방에서는 관찰사가 적임자를 선임하였다. 이미 매장된 경우에는 검시를 하지 않는 것이 원칙이었다. 그러나 의문의 살인·암매장의 경우에 한해 무덤을 파고 검시하되 중앙에 보고한 뒤에 시행하였다.

검시관들은 구리로 만든 검시척(檢屍尺)과 은비녀를 휴대하고 다니면서 검시의 정밀을 기하고, 독살 여부를 판단하였다. 검시관들은 검시 결과를 검시장(檢屍狀)으로 보고했는데, 이는 1436년에 간행되어 각 관서에 배포된 검시장식(檢屍狀式)를 따랐다.

임명된 검시관이 검시를 회피하거나 서리 등 아전들에게 위임했을 경우에는 영구히 관직에서 축출하는 ‘영불서용(永不敍用)’의 처벌을 받았다.