권법 ()

고대부터 주먹으로 적을 공격하는 투기술이 있었다. 고대 이집트의 피라미드 벽면에 새겨진 격투그림이나, 로마시대에 노예들이 행한 격투방법 등은 권법의 초기 형태라고 할 수 있다.

이러한 투기가 하나의 특유한 기술로 체계화된 것은 훨씬 뒤의 일이다. 서양에서는 복싱(boxing)으로 성립되고, 동양에서는 권법으로 발전했다고 한다. 권법기술은 일부의 국한된 사람들끼리 연구, 연마하여 비기(祕技)로 전해졌기 때문에 그 기원이나 연혁이 기록으로 남아 있지 않다.

중국에서는 530년경에 소림사(少林寺)에서 달마(達摩)가 십팔나한수(十八羅漢手)를 창시하여 승려들의 심신을 단련시킨 것이 이른바 소림사권법의 발상이라고 한다.

송나라 때 소림사권법에 정통한 장삼봉(張三峰)에 의해 내가권법(內家拳法)이 파생되었으며, 소림사 계통은 외가권법(外家拳法)이라고 하여 두 갈래로 나누어졌는데, 외가권법은 강권(剛拳)으로서 공격에 치중하고 내가권법은 유권(柔拳)으로서 방어를 위주로 한다는 것이다.

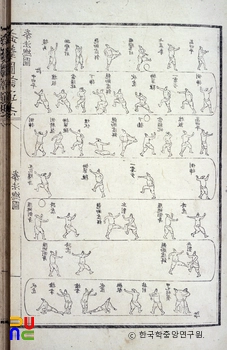

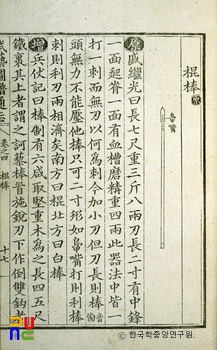

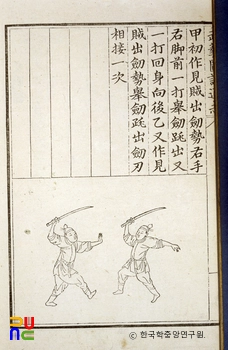

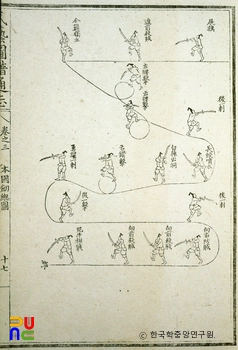

명나라 때는 권법이 무술로 발달하여 군인 훈련에 중시되어서 병서인 척계광(戚繼光)의 ≪기효신서 紀効新書≫에는 권법 22자세가 수록되었고, 모원의(茅元儀)의 ≪무비지 武備志≫에는 32자세를 설명해 놓았다.

이것은 중국 권법의 외형을 체계화한 자세로 볼 수 있으나, 권법의 진수는 여전히 비밀에 싸여 있어서 스승과 제자 사이에만 전해지는 신비성조차 내포되어 있다고 한다. 내가권법은 그 뒤에 태극권(太極拳)으로 발전하여 근래에 와서는 일종의 보건체조로 널리 보급되고 있다.

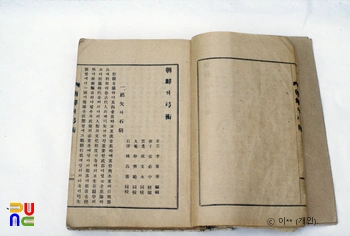

우리 나라에서도 격투 기술로서 삼국시대부터 행해진 ‘택견’이라는 각술(脚術)이 있고, ‘수벽치기’라는 권술(拳術)이 있어서 ≪고려사≫와 조선왕조실록에 ‘수박(手搏)’이라고 기록되어 있다. 조선시대 정조 때 편찬한 ≪무예도보통지 武藝圖譜通志≫에 이십사반(二十四般) 무예의 하나로 권법이 수록되어 있다.

이 권법 기술에는 탐마(探馬)·요란주(拗鸞肘)·현각허이(懸脚虛餌)·순란주(順鸞肘)·칠성권(七星拳)·고사평(高四平)·도삽(倒揷)·일삽보(一揷步)·요단편(拗單鞭)·복호(伏虎)·하삽(下揷)·당두포(當頭砲)·기고(旗鼓)·중사평(中四平)·오화전신(五花纏身)·도기룡(倒騎龍)·매복(埋伏)·안시측신(雁翅側身)·과호(跨虎)·구유(丘劉)·금나(擒拿)·포가(抛架)·점주(拈肘)·가자변하(架子變下)·금계독립(金鷄獨立)·정란사평(井欄四平)·지당(指當)·수두(獸頭)·신권(神拳) 등이 있다.

권법은 무예를 배우는 첫걸음으로서 조선시대 중기 이후에는 무과의 관무재초시(觀武才初試) 보병의 시험과목 중에 들어 있었다. 그러므로 우리 나라에서는 삼국시대의 택견을 전승한 고려시대의 수박과 함께 조선시대에 와서는 무인사회에서 권법을 행했던 것으로 보이는데, 그 당시 문헌에 의하면 임금이 자주 무인의 수박을 보았다고 한다.

이것은 무인의 무예 수련에 수박을 권장했을 뿐만 아니라, 단순한 유희적인 차원을 벗어난 떳떳한 스포츠로서 행해진 것임을 알 수 있다.