금속활자 ()

주자(鑄字)라고도 한다. 금속활자는 재료에 따라 동활자(銅活字) · 철활자(鐵活字) · 연활자(鉛活字) 등으로 나뉜다. 그 중 동활자는 놋쇠활자를 말하며, 가장 많이 만들어져 사용되었다. 그 합금의 성분은 구리 · 아연 · 주석 · 납 · 철 등으로 되어 있는데, 활자마다 구성비율이 일정하지 않다. 철활자는 무쇠활자라고도 하며 관서와 민간에서 만든 것이 몇 종 있다. 연활자는 주석활자라고도 일컬으며, 옛 활자로는 1종이 전하고 있을 뿐이다.

금속활자의 발명과 사용은 우리나라에서 처음으로 기원하였다. 그러나 초기의 기록이 전해지고 있지 않아 그것이 언제 누구에 의해 이루어졌는지 정확하게 알 수 없다. 그간 주장한 설로는 ‘11세기 기원설’, ‘1102년 기원설’, ‘12세기 중엽 기원설’이 있으나 모두 올바른 고증을 거친 것이 아니었다.

그 중 11세기 기원설은 김부식(金富軾)이 지은 「영통사대각국사비명(靈通寺大覺國師碑銘)」에 나타난 ‘연참(鉛槧: 詩文을 草하는 일)’을 ‘연판(鉛版)’ · ‘연활자판(鉛活字版)’ · ‘금속활자판(金屬活字版)’의 차례로 임의적인 해석을 하고, 고려의 교장본(敎藏本)을 모두 금속활자본으로 본 데 근거한 것이다. 그러나 연참은 이익(李瀷)의 『성호사설(星湖僿說)』에서 해설하였듯이 “문장의 오류를 바로잡아 판각(板刻)한다.”는 뜻으로 쓰인 것이고, 또 고려의 교장본이 모두 목판본임은 널리 알려진 사실이므로 옳지 않은 주장이라 하겠다.

1102년(숙종 7) 기원설은 ‘고주법(鼓鑄法)’으로 동철을 녹여 엽전을 주조하여 재신, 문 · 무 양반, 군인들에게 나누어 내려준 바 있었는데, 여기서 고주법을 바로 금속활자의 주조술로 간주한 데서 빚어진 착각이다. 그 착각은 고(鼓)라는 글자를 ‘북 고’로 알고 주물틀인 거푸집을 북 모양으로 만들어 주물 부어내는 과정을 설명하였다.

그러나 그 고주법은 일찍이 한(漢)나라 때부터 행해진 것으로 여순(如淳)이 주해하기를 ‘동철을 녹이기 위하여 불을 붙여 벌겋게 일으키는 것’이라 하였다. 이를 자전(字典)에서는 ‘불을 붙여 일으킨 도가니에 풀무질하여 쇠붙이를 녹이는 것’이라고 자세하게 풀이하였다. 이와 같이 고주법은 풀무질로 불을 벌겋게 일으켜 도가니에서 동철을 녹이는 것을 뜻하는 것이지, 거푸집에서 주물을 부어내는 방법을 설명한 것이 아니다. 이런 고주법은 우리나라에서도 일찍부터 적용해 왔다.

그런데 옛적의 금속활자 인쇄는 동철을 잘 녹여 활자를 부어내는 주조술만으로 이루어지는 것이 아니라, 부어낸 활자를 판에 고착시키는 점착성 물질(粘着性物質)과, 쇠붙이 활자에 잘 묻는 기름먹물을 아울러 개발해야 하는 등 이들 3요소가 반드시 갖추어져야 비로소 이루어질 수 있다는 사실을 고려해야 할 것이다.

12세기 중엽 기원설은 성암고서박물관(誠庵古書博物館)에 소장되어 있는 『고문진보대전(古文眞寶大全)』에 찍힌 소장인의 하나를 ‘이영보장(李寗寶藏)’으로 보고, 이영이 1124년(인종 2)에 송나라에 사신으로 가서 휘종(徽宗)에게 「예성강도(禮成江圖)」를 바친 인물이었다고 논증한 데서 비롯한다. 그러나 소장인을 잘못 판독한 것이며, 그 세부적인 논증도 무리하게 시도된 것임이 확인되었다.

『고문진보대전』은 중국에서 13세기 후반 이후 세 차례에 걸쳐 증편되었고, 우리나라에는 고려 말에 들어왔으며 1367년(공민왕 16) 또는 1374년에 처음으로 간행된 것으로 밝혀졌다. 또 서명에 ‘대전(大全)’이 붙여진 것은 명나라의 사신인 예겸(倪謙)이 1450년(세종 32)에 우리나라에 가지고 온 책 이후에 간인(刊印)된 판본부터라는 것도 밝혀졌다.

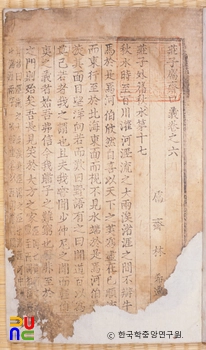

그리고 이 책은 글자 획에 거친 칼자국이 완연하게 보이는가 하면, 인쇄기술이 미숙하다. 그러나 판짜기는 완전한 조립식으로, 둘레의 모퉁이와 계선(界線)이 모두 떨어지고 윗글자와 아랫글자 사이가 여유 있게 떨어져 있으며, 매줄의 글자 수도 일정하게 19자이다. 이것은 1434년에 주조된 갑인자로 찍어낸 활자본 이후에 볼 수 있는 특징이다. 따라서 이 책은 조선 전기의 지방활자본으로 추정되므로 12세기 중엽 기원설을 뒷받침할 수 없다.

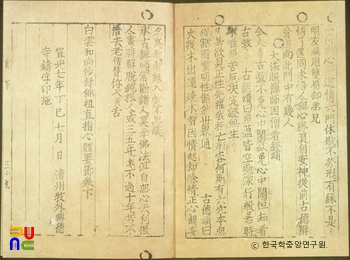

고려시대에 금속활자로 책을 인쇄한 사례는 13세기 전기에 나타나고 있다. 『남명천화상송증도가(南明泉和尙頌證道歌)』 중조본(重彫本)의 권말에 있는 최이(崔怡)의 지(誌)에 의하면, “이 책은 선문(禪門)에서 가장 긴요한 책인데, 전하는 것이 드물어 얻어 보기 어려워 주자본(鑄字本)에 의거하여 1239년(고종 26) 다시 새겨 널리 전하게 하였다.”는 것이다.

이 글에 의하여 금속활자가 1232년 강화로 천도하기 이전인 13세기 초기 개경에서 이미 만들어져 사용되었음을 알 수 있다. 비록 바탕책을 뒤집어 새긴 것이지만, 중앙관서가 정교하게 새겼기 때문에 바탕이 된 관주활자본(官鑄活字本)의 특징을 잘 나타내 준다. 한 인판(印版)에 같은 글자의 동일한 꼴이 나타나지 않지만, 글자의 크기와 모양이 비교적 일정하고 가지런하며, 글줄이 곧바르지 않고 좌우로 비뚤어져 있다.

또 특정 글자가 유달리 옆으로 비스듬하게 기울어졌으며, 옆줄이 잘 맞지 않고 윗자와 아랫자의 획이 서로 닿거나 엇물린 것이 나타나지 않는다. 여기서 우리는 13세기 전기에 중앙관서가 실시한 금속활자 인쇄기술을 그런대로 파악할 수 있다.

피란지인 강화에서는 천도할 때 황급한 나머지 예관(禮官)이 미처 가지고 오지 못한 50권 거질(巨帙)의 국가 전례서인 『상정예문(詳定禮文)』을 최이가 가지고 온 한 질의 책에 의하여 주자로 28부를 찍어 여러 관서에 나누어 주었다.

이것은 이규보(李奎報)가 진양공(晉陽公) 최이를 대신하여 지은 「신인상정예문발미(新印詳定禮文跋尾)」로서 『동국이상국집(東國李相國集)』 후집에 기록되어 있다. 몽고군의 침략에 결사적으로 항전하고 있는 난리중인데도 이렇듯 주자로 손쉽게 거질의 책을 찍어냈다는 것 또한 천도 이전에 이미 개경에서 주자인쇄를 경험하여 그것이 별로 어려운 일이 아니었기 때문이었다는 것을 여실히 입증해 준다.

그러나 이러한 중앙관서의 금속활자 인쇄는 그 뒤 원나라의 지배로 학문이 위축되자 자연 그 기능이 마비되고 말았다. 그러다가 원나라가 중원에서 신흥세력인 명나라에 의해 북쪽으로 쫓기자 우리 국내에서도 배원사상이 싹트고 주권 복구의식이 대두되었다.

이에 힘입어 마침내 학계에서도 종전처럼 서적포(書籍鋪)를 설치하고 주자를 만들어 경사자집(經史子集)의 책은 물론 의방서 · 병서 · 율서 등에 이르기까지 고루 찍어 학문에 뜻을 둔 이들의 독서를 널리 권장해야 한다는 건의가 제기되었다. 그에 따라 좀 늦기는 했지만, 1392년 정월에 제도상으로 조처(措處)되어 서적원이 생기고 주자인쇄 업무를 관장하는 영(令)과 승(丞)의 직책이 마련되었다.

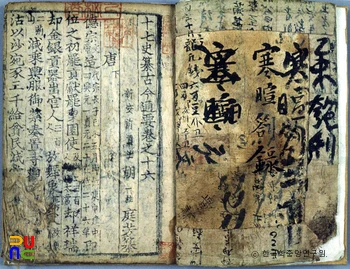

그리고 원나라에게 정치 지배를 받음으로써 중앙관서의 주자인쇄 기능이 마비된 사이에 있었던 실로 중요한 일은, 개경에서 멀리 떨어진 지방 사찰이 활자를 주조하여 불교서적을 찍어낸 점이다. 이것은 중앙관서에 의해 이루어진 주자인쇄의 이로운 점이 사찰에까지 영향을 끼쳐 이와 같이 주자를 만들어 책을 찍어냈던 것이다. 그 인쇄물로는 1377년 7월 청주목(淸州牧)의 교외에 있던 흥덕사(興德寺)가 찍어낸 『백운화상초록불조직지심체요절(白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節)』을 들 수 있다.

그 인본을 살펴보면 글자의 먹색에 진하고 엷음의 차이가 심하며, 특정 글자가 유달리 옆으로 기울어지고 글줄이 곧바르지 않다. 본문 중에 거꾸로 식자되거나 인쇄중에 탈락된 것이 있으며, 또한 탈락된 것을 뒤에 붓으로 써 넣은 것도 있다. 약간의 부족한 글자를 보충한 것을 제외하고는 글자획에 칼로 새긴 자국이나 나뭇결이 나타나지 않는다. 이러한 것들은 모두 초기의 치졸한 금속활자본에서 나타나는 특징들이다.

그 주조방법을 알아내기 위하여 자세히 살펴보면, 한 인판(印版)의 같은 글자에 동일한 꼴이 전혀 나타나지 않고, 활자의 모양이 정교하게 주조된 것이 있는가 하면 주조를 잘못하여 그 모양이 가지런하지 않거나 일그러지고 획의 일부분이 끊긴 것도 있으며, 주조 과정에서 생긴 기포의 흔적과 너덜이가 붙어 있는 것도 있다.

활자 크기가 일정하지 않아 각 줄의 글자 수가 18∼20자와 같이 한두 자의 드나듦이 생겨 옆줄이 맞지 않고 윗자와 아랫자의 획이 서로 닿거나 엇물린 것이 나타나고 있다. 이것은 조선의 관주활자(官鑄活字)와 같이 활자의 크기와 꼴을 꼭 같게 다량 생산하는 주물사(鑄物沙)의 방법으로 주조한 것이 아니라, 사찰이 전통적으로 적용해 온 재래의 밀랍주조법으로 주조한 사주활자본(寺鑄活字本)에서 볼 수 있는 특징이라 하겠다.

고려의 현존 활자로는 개경의 개인 무덤에서 출토된 것으로 기록되어 있는 ‘복(㠅)’ 활자 한 개가 국립중앙박물관에 보관되어 있다. 활자 꼴이 가지런하지 않고 글자획이 고르지 않으며, 또한 활자 네 변의 길이가 앞뒤로 차이가 있다. 밀랍주조법에 의한 특징을 나타내 준다. 이 활자는 뒷면이 타원형으로 옴폭 파져 그곳에 밀랍이 꽉 차서 굳으면 인쇄 도중 움직이지 않고, 또한 동의 소비량을 줄이는 단계로 개량한 점에서 주목된다. 고려 금속활자 주조 및 조판 기술사 연구에서 매우 중요한 실물 자료라고 하겠다.

조선시대에 와서 금속활자는 세계 인쇄문화사상 그 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 크게 발달하였다. 1403년(태종 3) 처음으로 주자소(鑄字所)를 설치하고 수개월에 걸쳐 금속활자를 주조했는데, 이것이 바로 계미자(癸未字)이다.

계미자본과 고려 말기의 사주활자본(寺鑄活字本)인 『백운화상초록불조직지심체요절』을 비교해 보면, 활자의 주조술이 밀랍을 이용한 주조법에서 주물사를 이용한 주조법으로 개량되었기 때문에 활자가 비교적 고르고 동일한 글자의 모양이 같게 나타나고 있다. 또한, 고려의 ‘복’ 활자와 비교해 볼 때도 활자 뒷면을 뾰족하게 개량하여 밀랍에 잘 꽂히도록 하였다. 그러나 아직 그 기술이 미숙하여 인쇄능률이 저조했지만, 이후 금속활자 주조술의 개량과 인쇄술 발달의 첫 단계가 되었다.

1420년에 주조된 경자자(庚子字)에 이르러 두번째 단계의 발전을 보게 되었다. 계미자의 모양이 크고 가지런하지 못해 그보다 작으면서도 글자획을 박력 있고 예쁘게 주조한 것이며, 조판용 동판과 활자를 평평하고 바르게 만들어 서로 잘 맞도록 개량하였다. 그리하여 인쇄할 때 밀랍을 사용하지 않아도 활자가 움직이지 않고 매우 해정(楷正: 글자획이 바름.)하여 인쇄 능률이 크게 올라 계미자의 하루 인출 능률이 ‘수지(數紙)’인 데 비하여 경자자는 ‘이십여 지’로 늘어났다.

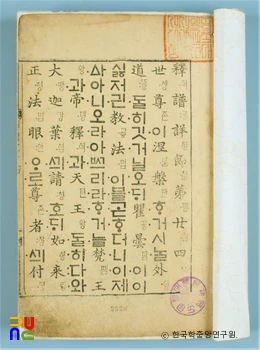

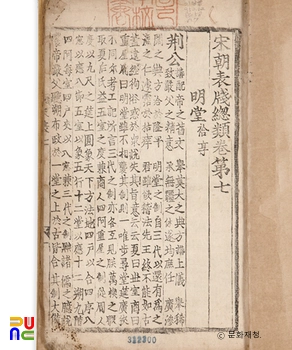

조선시대에 세번째로 개량된 활자는 갑인자이다. 앞서 주조한 경자자의 글자체가 가늘고 빽빽하여 조금 크고 해정한 필서체 활자를 만들어 낸 것이다. 큰 활자와 작은 활자의 크기가 서로 같고 네모가 평정하여, 옆줄이 정연하게 일직선을 이루고 글자 사이도 일정한 공간을 여유 있고 늠름하게 유지하고 있다. 조판에서는 대나무 등을 사용하여 빈 데를 메우는 완전조립식으로 발전시켰다. 먹물도 진하고 잘 묻게 만들어 내어, 한결 까맣고 윤이 나서 인쇄가 아름다웠다.

이와 같이 금속활자는 그 주조 · 조판 · 인출의 기술이 갑인자에 이르러 절정에 이르렀다. 그리고 이때 처음으로 한글 활자가 주조, 병용된 점이 특기할 만하다. 이 한글 활자는 근래의 인서체에서 보는 바와 같은 고딕체의 큰 자와 작은 자로, 갑인자의 유려하고 부드러운 필서체와 조화 있게 배자되어 찍힌 인본을 보면, 그 우아 정교도는 우리나라의 금속활자본 중 백미(白眉)라 할 수 있다.

세종 때 이후 조선 말기에 이르기까지 많은 종류의 활자가 만들어졌다. 활자 계보에 오른 금속활자만도 그 종류가 무려 35종에 이른다. 우리나라 명필가의 글자체를 바탕으로 한 활자가 17종 있는가 하면, 중국 각 역조의 간본 글자체를 바탕으로 한 것이 18종이나 있다.

활자를 재료별로 보면, 동활자가 주로 만들어졌고 연활자와 철활자도 주조되었다. 활자를 주조한 주체별로 보면, 주로 관서에서 만들어 냈지만, 민간에서 만들어 낸 활자도 있었다. 또 활자의 모양은 네모가 평정하던 것이 후기에 와서는 뒷면을 고려 때보다도 더욱 옴폭 들어가게 하였다. 다양한 종류의 활자가 나왔지만 그 기술은 갑인자를 능가하는 것이 없었으므로, 세종 때는 활자왕국으로 군림할 수 있는 터전이 구축된 시기로 평가되고 있다.

고려 때부터 조선 말기까지 나온 각종 금속활자본을 조사, 비교해 보면 그 주조에 차이가 있음을 발견할 수 있다. 시대 또는 사찰, 민가 및 관서에 따라 각각 다르므로 조선시대의 고도로 발달된 관주활자의 주조방법으로 일관된 설명을 할 수 없다.

사찰에서 비교적 근대에 이르기까지 습용해 온 금속활자의 주조방법은 활자 모양으로 만든 밀랍에 글자를 새기고 녹인 쇳물의 열에 견딜 수 있도록 도가니 만드는 흙과 질그릇 만드는 흙을 잘 섞어 반죽하여 덮어 싸서 주형(鑄型)을 만들어 구운 다음, 녹인 쇳물을 부어 활자를 조성해 내는 것이다. 이러한 밀랍을 이용한 주조법은 그 주형을 한 번밖에 사용할 수 없으므로 동일한 글자에서 같은 모양의 것이 나타나지 않는다.

한편, 조선시대 후기까지 주로 민간에서 사용해 온 활자의 주조방법도 있는데, 이는 『동국후생신록(東國厚生新錄)』에 나타나 있다. 질그릇 만드는 흙을 곱게 빻아서 잘 이겨 나무판 위에 다져 까는데, 그 판의 네 가장자리는 모두 둘레를 하였다. 다져 깐 흙이 고루 판판해지면 한낮에 볕에 쪼여 반쯤 말린다.

또 얇은 닥종이에 크고 작은 글자를 해서(楷書)한 다음, 밀랍을 녹여 칠하여 판 위에 덮어 붙이고 각수(刻手: 조각을 업으로 하는 사람)로 하여금 새기게 한다. 다 새기면 쇠를 녹여 그 쇳물을 국자로 떠서 판 위에 만든 홈길을 따라 옴폭 새긴 곳으로 흘러 들어가게 하고 고루 판판하게 하여 식힌 다음, 판 위의 것을 들어내서 하나씩 잘라내어 줄로 갈고 다듬어 활자 하나하나를 깨끗하게 완성시킨다. 이와 같은 찰흙을 이용한 주조법도 동일한 글자에서 똑같은 모양의 활자가 별로 나타나지 않는다.

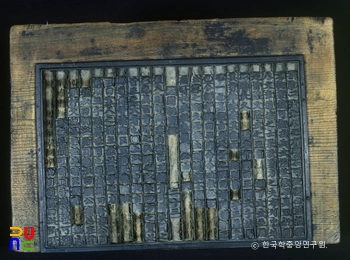

조선시대의 발달된 관주활자 주조법은 성현(成俔)의 『용재총화(慵齋叢話)』에서 알 수 있다. 먼저 바탕글자를 정하고, 인쇄할 책에서 필요한 크고 작은 글자를 파악하여 글씨를 쓰게 하거나, 이미 간행된 책을 자본(字本)으로 삼는 경우는 소요되는 글자를 가려내고 부족한 글자는 비슷한 글자 모양으로 보사(補寫)시킨다. 그런 다음 바탕글자를 나무판에 붙이고 각수로 하여금 새기게 한다.

나무는 대개 황양목(黃楊木)을 사용하며, 글자를 새기면 하나씩 잘라내어 네 면을 잘 다듬어서 크기와 높이가 일정하도록 정밀하게 손질한다. 이 때 나무판은 목장(木匠)이 맡고, 글자 새기는 일은 각자장(刻字匠)이 맡는다.

한편, 주장(鑄匠)은 인판에 고운 갯벌흙인 주물사를 가득 채워 다지고 면을 판판하게 한 뒤 나무에 새긴 어미자를 하나하나 박고 잘 다져 옴폭 들어간 글자 자국을 만든다. 그 글자 자국이 다 만들어지면 쇳물이 흘러 들어갈 수 있는 홈길을 만든다.

이어 두 개의 인판을 합하고 뚫린 한 개의 구멍으로 녹인 쇳물을 쏟아부어 찍힌 자국으로 흘러 들어가게 한다. 쇳물이 굳은 다음 인판을 분리하여 홈길에서 굳어진 가지쇠에 달린 활자를 들어내어 두들겨 하나씩 떨어지게 하거나 떼어낸다. 떼어낸 활자를 줄로 하나하나 갈고 다듬어서 완성시킨다.

이 주물사를 이용한 주조법은 일정한 어미자를 만들어 필요한 만큼 주형을 찍어 활자를 만들어 내기 때문에 그 글자 모양이 모두 똑같게 된다. 이는 조선의 관주활자에서 볼 수 있는 특징이다.

우리나라의 옛 금속활자는 1883년(고종 20)에 설치된 박문국(博文局)에 일본에서 신식 연활자가 도입된 이후 병용되다가 서서히 대치되어 한말에 이르렀다. 그 마지막 인본은 1914년에 개최된 조선박람회(朝鮮博覽會)에 전시되었던 임진자본(壬辰字本) 『청구시초(靑丘詩鈔)』가 될 것이다. →활자