ㄷ

‘디귿’이라 읽는다. 국어의 자음 가운데, 목젖으로 콧길을 막고 혀끝을 윗잇몸에 붙여 날숨을 막았다가 뗄 때 목청을 울리지 않고 내는 무성무기파열음(無聲無氣破裂音)을 표기하는 데 쓰인다.

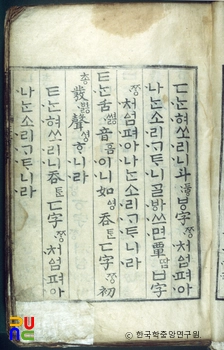

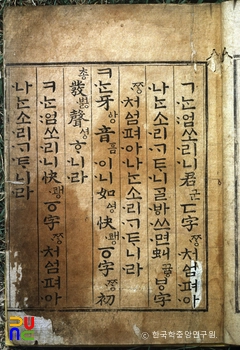

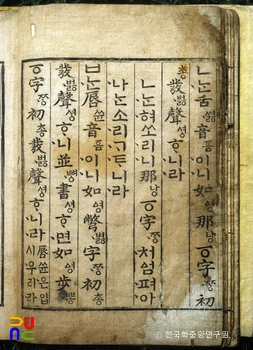

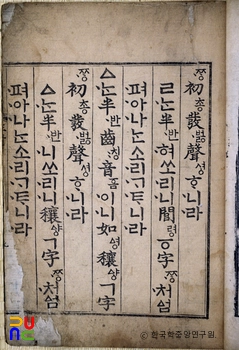

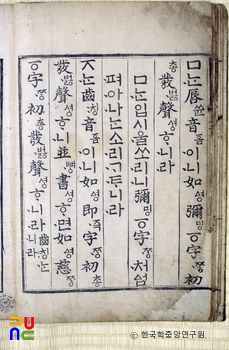

『훈민정음』 (해례본)에는 “ㄷ은 혓소리니 두(斗)자의 처음 나는 소리와 같다(ㄷ舌音如斗字初發聲).”라고 설명하고 있으며, 『훈민정음』(국역본)에는 “ㄷᄂᆞ 혀쏘리니 斗○字ᄍᆞᆼ 처ᅀᅥᆷ 펴아나ᄂᆞᆫ 소리 ᄀᆞᄐᆞ니”라고 하여 ‘斗’자의 한자음을 가지고 ‘ㄷ’음의 음가를 설명하였으나, 제자해에서는 설음의 전청(全淸)에 소속시켜, 이 음이 무성무기파열음임을 보였다.

국어에서는 이 음이 음절의 말음(받침)으로 쓰일 때는 파열되지 않고 내파(內破)로 끝난다. 훈민정음 창제 때는 같은 설음에 속하는 ‘ㄴ’자를 기본으로 하고, ‘ㄴ’음보다 세게[厲]발음된다고 하여 획을 하나 더하여 ‘ㄷ’자를 만들었다(加劃의 원리).

이 글자의 이름은 『훈몽자회』(1527)의 범례에 있는 ‘초성종성통용팔자’란에 처음으로 ‘ㄷ 池末’(末은 중세국어로 귿)이라고 나오며, 조선어학회의 「한글맞춤법통일안」(1933)에서 ‘디귿’으로 정하여 이 이름이 오늘날까지 이어져 내려오고 있다.

‘ㄷ’은 훈민정음 창제 직후의 초기 문헌에서 사잇소리로도 쓰여 주로 한자와 한자 사이에서 윗글자의 말음이 같은 설음에 속하는 ‘ㄴ’인 경우, 그 아래에 ‘ㄷ’음이 사잇소리로 들어갔다(呑ᄐᆞᆫ ㄷ字ᄍᆞᆼ, 君군ㄷ字ᄍᆞᆼ 이상 훈민정음 국역본). 「용비어천가」에서는 한자와 국어 어휘 사이에서도 쓰였다(몃間ㄷ지븨 용비어천가 110장).

자모의 순서는 『훈민정음』 (해례본) 본문에서 아음 · 설음 · 순음 · 치음 · 후음 순으로 하고, 다시 각 조음 위치별로 전청 · (전청의 병서) · 차청 · 불청불탁음 순으로 하여, ‘ㄷ’자는 아음인 ‘ㄱ’자로부터 다섯번째였으나 『훈몽자회』 범례부터 세번째 글자가 되어 오늘에 이르고 있다.