도정 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

조선 후기 소작료 산정 및 징수방법.

내용

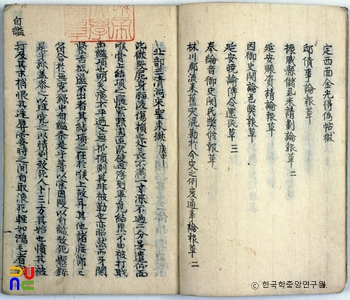

매년 작황을 조사하여 일정액의 소작료를 산정하던 방법으로, 주로 궁방전의 소작지에서 행하여졌다. 이는 조선 후기에 정액지대(定額地代)인 도조법(都租法)이 행해지면서 나타난 문제점을 보완하기 위한 방법이었다.

즉 도조법은 풍년일 경우에는 소작인들에게 유리하였으나, 흉년에는 소작들에게 남은 몫이 없거나 적어서 타격을 주게 되었다. 이 때문에 1833년(순조 33)에는 대규모의 항조운동이 일어났고, 그 결과 도정제도가 고안되었다. 그래서 1841년(헌종 7)까지는 궁방전에서 작황에 따라 소작료를 부과하는 관행이 보편화되었다.

이를 위한 작황조사를 간평(看坪) 또는 두지정(頭支定)·집조(執租)라 했는데, 벼를 세워둔 채로 이삭의 수를 헤아려 예상수확량을 추정하고 추정치의 일정비율을 소작료로 부과하였다. 그러나 실제수확량은 추정치에 미치지 못하는 경우가 많았기 때문에, 소작료는 과도하게 부과되기도 했다.

참고문헌

『조선후기농업사연구』 1(김용섭, 일조각, 1970)

『朝鮮の小作慣行』(朝鮮總督府, 1932)

집필자