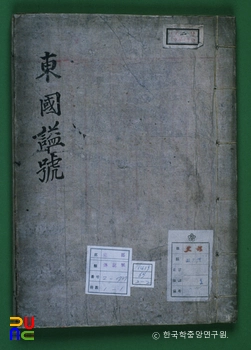

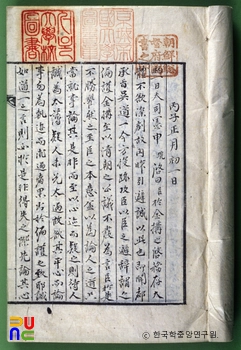

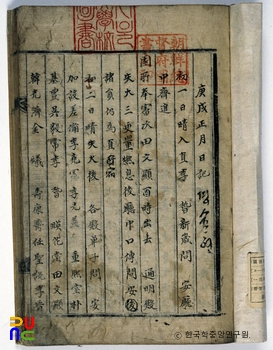

동국시호 ()

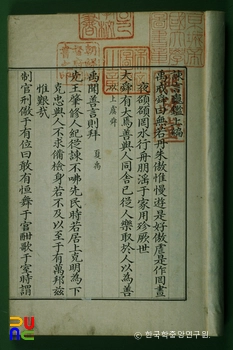

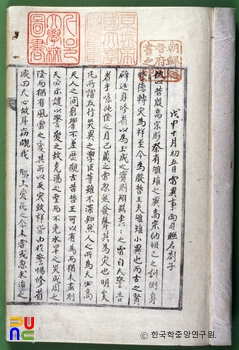

편자 미상. 4책. 필사본. 조선시대에 시호는 종친 및 문무관으로 정2품 이상의 실직을 역임한 사람들에게 내렸다. 그러나 대제학을 지냈거나 유현(儒賢)·사절인(死節人)으로 당대에 이름이 높았던 사람과, 친공신(親功臣)은 관직이 낮더라도 시호를 내렸다.

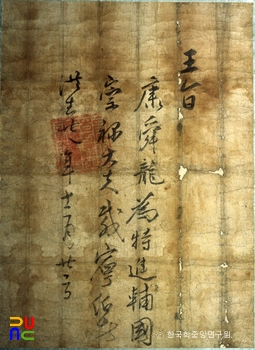

절차를 보면 초기에는 대상자의 집에서 올린 행장을 바탕으로 봉상시에서 상의해 이조에 보고, 처리되었다. 그러나 후기에는 대상자가 다소 늘어나자 절차도 까다로워졌다. 즉 홍문관과 봉상시 관원이 합의해 정한 뒤에 의정부 사인(舍人)이나 검상(檢詳)이 서경(署經)을 하여 이조에 보고하면 입계해 낙점을 받도록 되었다.

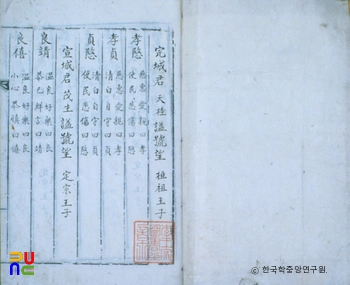

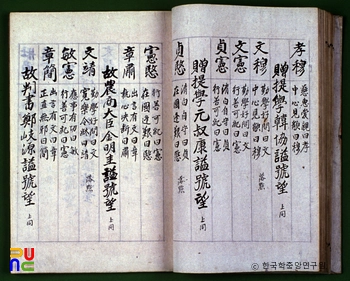

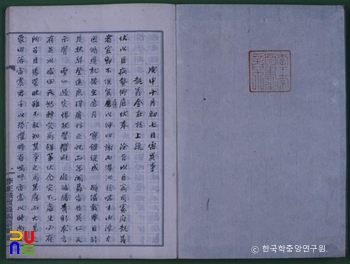

시호는 평생의 공과(功過)를 포폄하는 의미가 강한 것으로, 시법(諡法)에 따라 담당 관원 3인 이상이 모여 공론에 의거해 3망(三望)을 갖추었다. 이 책은 서문·발문 없이 본문만으로 되어 있어 편찬 경위는 알 수 없다. 1874년(고종 11)을 하한으로 총 1,364인이 실려 있으며, 각 인물마다 3망과 낙점·개시(改諡)·개망(改望) 등이 실려 있다.

각 책별로 보면 제1책은 증좌의정 이정암(李廷馣), 영의정 김창집(金昌集) 등 304인, 제2책은 좌의정 이건명(李健命), 증이조판서 김창흡(金昌翕) 등 304인, 제3책은 행형조판서 남유용(南有容), 행판중추부사 홍양호(洪良浩) 등 311인, 제4책은 우의정 김이교(金履喬), 영의정 정원용(鄭元容) 등 445인을 싣고 있다.

『청선고(淸選考)』 증시조(贈諡條)에는 1906년까지 증시된 인물이 실려 있다. 규장각도서 등에 있다.

당시 인물들에 대한 성격 및 관직·제도를 연구하는 데 중요한 자료가 된다.