번유합고 ()

김재화(金在華: 17681841), 김재곤(金在崑: 17751834) 형제의 본관은 광산(光山)이며, 김장생(金長生)의 8세손이다. 김재화의 자는 공서(公西), 호는 번천(樊泉)이며, 김재곤의 자는 여동(汝東), 호는 유유옹(悠悠翁)이다. 아버지는 군자감판관 김기희(金箕熙)이다. 김재곤은 5촌 당숙인 김기진(金箕晉)에게 입양되었다. 두 사람 모두 어려서부터 문장 공부를 했으나 관직에는 관심이 없어, 산천을 자유롭게 유람하면서 한시 창작을 즐겼다. 김재화는 이상은(李商隱)의 시를, 김재곤은 왕사정(王士禛)의 시를 애호했다고 한다.

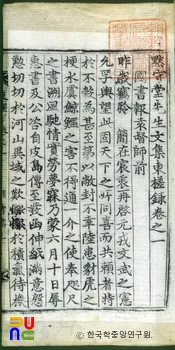

편자 김상현(金尙鉉: 1811~1890)은 김재곤의 아들로, 자는 위사(渭師), 호는 경대(經臺)이다. 정약용(丁若鏞) 등의 문인으로 1827년에 진사시, 1859년에 증광 문과에 급제했고 대사간, 예조판서, 평안도관찰사, 대사헌, 판돈녕부사 등의 벼슬을 지냈다. 시호는 문헌(文獻)이다.

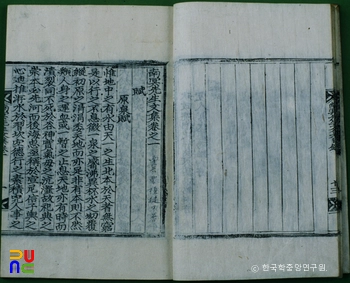

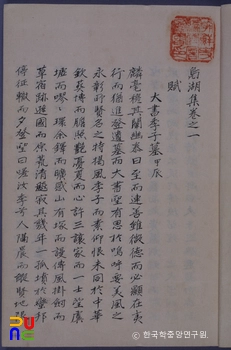

한성(漢城) 수천정(壽泉亭)에서 금속활자[전사자(全史字)]로 간행되었으며 2권 1책이다. 수록 작품의 제목 아래에 작은 글자로 창작 연대가 적혀 있다. 권말에 김재곤의 아들 김상현의 발문이 있다. 동일 판본이 서울대학교 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각, 일본 오사카부립 나카노시마 도서관 등에 소장되어 있다.

김재화와 김재곤은 자신들이 지은 시가 후대에 남길 만한 것이 되지 않는다고 하여 아무렇게나 방치했는데, 김재곤의 아들 김상현이 이를 수습하고 정리하여 2권으로 묶고 1879년(고종 16)에 주1로 간행했다.

2권으로 이루어져 있는데, 권1은 김재화의 시집인 『번천시략(樊泉詩略)』으로 시 145수가, 권2는 김재곤의 시집인 『유유옹시략(悠悠翁詩略)』으로 시 157수가 수록되어 있다. 『번천시략』은 자연 경물을 읊거나 속리산, 금강산 등의 명승지를 유람하면서 지은 작품들이 많다. 『유유옹시략』 역시 명승지를 유람하면서 지은 작품들이 큰 비중을 차지하고 있다. 한편 지인들과 주고받은 작품 역시 비중이 있는데, 이도중(李度中), 유한준(俞漢雋) 등 당대의 명사들과 교유한 흔적이 다수 보인다.

『번유합고(樊悠合稿)』는 김재화, 김재곤 형제의 시 세계를 살피는 데 중요한 가치를 지니는 동시에, 조선 후기 한시사의 전개를 살피는 데에도 도움을 준다.