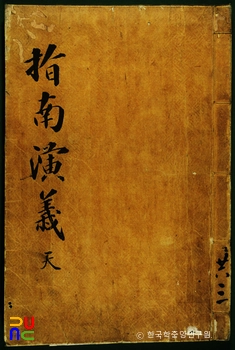

병학지남연의 ()

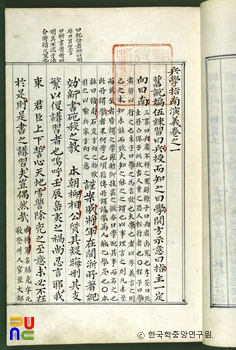

3책. 필사본. 군대의 조련과 전쟁에서 군대를 지휘·통솔하는 방법을 명시한 『병학지남』을 해석한 책이다. 1592년 임진왜란이 일어났을 때 명나라 원병을 이끌고 온 제독 이여송(李如松)이 명장 척계광(戚繼光)이 저술한 『기효신서(紀效新書)』 18권을 가지고 들어와 왜적토벌에 많은 공을 세웠다.

그 때 이여송은 영의정인 유성룡(柳成龍)에게 『기효신서』를 주어서 활용하게 함으로써 임진왜란 평정에 큰 공을 세웠다고 한다. 그 뒤 정조가 『기효신서』 중에서 군사조련법만을 골라 『병학지남』을 편찬하기에 이른다. 이 책은 이상정이 『병학지남』의 어구와 내용을 알기쉽게 해석한 것이다.

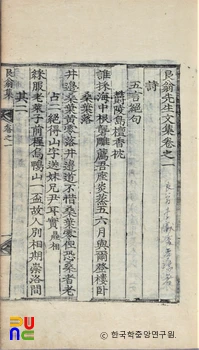

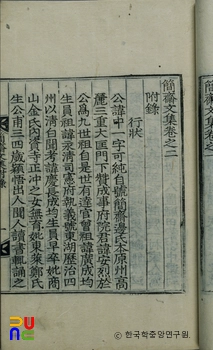

이 책의 내용을 보면, 권1은 기고정법(旗鼓定法)과 총결(總訣)로 형명(形名)·신위(申威) 등 18편, 권2는 영진정구(營陣正彀)로 기정(奇正)·악기(握奇) 등 25편, 권3은 장조정식(場操程式)·야조정식(夜操程式)·분련정식(分練程式)·성조정식(城操程式)·수조정식(水操程式)으로 오교(五敎)·납항(納降) 등 13편으로 구성되어 있다.

원문에는 권3·4에 영진총도(營陣總圖) 상·하가 있으나 연의에는 빠졌다. 원본인 『병학지남』의 해설은 항목별로 구분하여 설명하고, 항목을 기재한 뒤 난을 바꿔 첫머리에 검은 판에 흰 글씨로 ‘연의’ 두 글자를 표시한 뒤 자구해석을 했다.

가장 중요하다고 생각되는 것[綱]은 큰 글자로 해석하고, 해석은 필요하나 그리 중요하지 않다고 생각되는 것은 분주(分註)의 방법으로 작은 글자를 썼다.

분주에서는 전체적인 원문의 해석을 시도하였는데, 주로 칠서(七書)인 『손자(孫子)』·『오자(吳子)』·『육도(六韜)』·『삼략(三略)』·『사마법(司馬法)』·『위료자(尉繚子)』·『병법문대(兵法問對)』 등에서 인용했고, 더러는 유가의 경전이나 유학자들의 말을 인용하기도 했다.

또한 『제자백가(諸子百家)』를 방인하여 확실한 증명을 시도했으며, 심지어는 가담(街談)과 초동(樵童)들의 말을 인용하여 철저를 기했다. 간혹 자기의 견해가 필요하다고 생각될 때는 ‘우왈(愚曰)’ 두 자를 머리에 기록한 뒤에 하고자 하는 내용을 서술했다.

이 책을 해석함에 있어서는 저본(底本)인 『기효신서』를 표준으로 삼아 처리하고, 한자해석으로 그 뜻이 완전히 전달될 수 없다고 생각되는 것은 난외에 ‘듣보아[聽], 그대로 하다[依]’ 등 한글로 해석했다.

이 책은 군사에 관한 조련을 비롯하여 부대배치·진법·행군·호령 등을 설명한 설명서를 해설한 것이라는 데 의의가 있다. 국립중앙도서관에 소장되어 있다.