ㅅ

‘시옷’이라 읽는다. 국어의 자음 가운데, 목젖으로 콧길을 막고 앞혓바닥을 입천장의 앞바닥에 닿을락 말락할 정도로 올려서 그 사이로 날숨이 갈면서 나가게 하여 내는 무성마찰치경음(無聲摩擦齒莖音)을 표기하는 데 쓰인다.

훈민정음 창제 때에는 ‘상치형(象齒形)’이라고 하여 이[齒]모양을 본떠서 ‘ㅅ’자를 만들었고, 같은 치음(齒音)인 ‘ㅈ · ㅊ · ㅅ’ 세 음 가운데 ‘ㅅ’음이 가장 세지 않게[不厲] 발음된다고 하여 ‘ㅅ’자를 치음의 기본글자로 삼고 나머지 두 글자는 ‘ㅅ’자에 획을 더하여 만들었다.

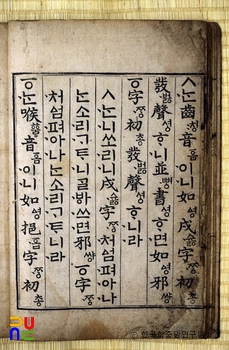

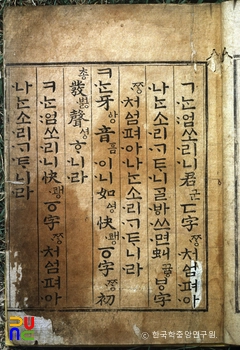

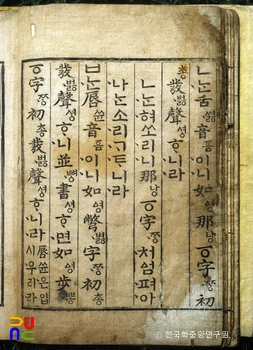

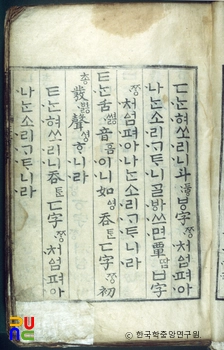

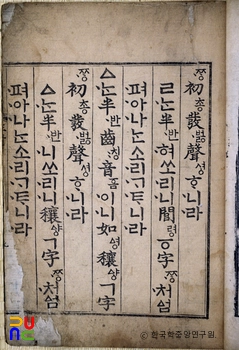

『훈민정음』 해례본 본문에서는 “ㅅ은 잇소리니 술(戌)자의 처음 나는 소리와 같다(ㅅ如戌字初發聲). ”라고 설명하고, 『훈민정음』 국역본에서는 “ㅅᄂᆞᆫ 니쏘리니 戌○字ᄍᆞᆼ 처ᅀᅥᆷ 펴아나ᄂᆞᆫ 소리 ᄀᆞᄐᆞ니”라고 하여 ‘戌’자의 한자음을 가지고 ‘ㅅ’음의 음가를 설명하였으나, 『훈민정음』 해례본 제자해에서는 ‘ㅅ’음을 치음의 전청(全淸)에 소속시켜 이 음이 무성마찰치경음임을 보여주었다.

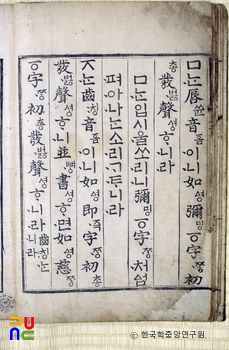

‘ㅅ’음은 국어의 초성과 종성에 두루 쓰이어 『훈민정음』 해례본 종성해에서 “그러나 ㄱㆁㄷㄴㅂㅁㅅㄹ의 여덟 글자로 넉넉히 쓸 수 있다(然ㄱㅇㄷㄴㅂㅁㅅㄹ八字可足用也).”라고 한 것을 보면, 훈민정음이 창제되던 때에는 종성 자리에서 ‘ㄷ’음과 ‘ㅅ’음이 구별되었던 듯하나 그 뒤에는 ‘ㅅ’음도 종성 자리에서 ‘ㄷ’음과 같이 발음된다.

‘ㅅ’자의 이름은 한글의 이름을 처음으로 보인 『훈몽자회』(1527) 범례의 ‘초성종성통용팔자(初聲終聲通用八字)’란에 ‘ㅅ 時’이라고 나와 있고, 조선어학회의 「한글맞춤법 통일안」에서 ‘시옷’으로 정하여 이것이 오늘날까지 이어져 내려오고 있다.

자모의 순서를 『훈민정음』 해례본 본문에서는 조음위치별로 하여서 ‘ㅅ’자는 아음(牙音)의 ‘ㄱ’자로부터 열여섯 번째였으나, 『훈몽자회』 범례의 ‘초성종성통용팔자’란에서 일곱 번째가 된 이후 오늘날까지 변동 없이 이어지고 있다.