삼편재유집 ()

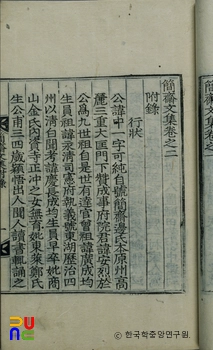

1904년 저자의 현손 기호(氣浩)와 종호(鍾浩)가 편집, 간행하였다. 권두에 성순영(成純永)의 서문이 있고, 권말에 이병택(李秉澤)·조열제(趙說濟)·이병순(李秉淳)의 발문이 있다.

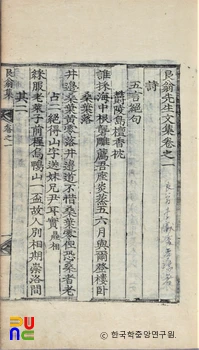

3권 1책. 목활자본. 연세대학교 도서관에 있다.

권1·2에 부(賦) 1편, 시 62수, 서(書) 9편, 명·축문·상량문 각 1편, 제문 5편, 행장 1편, 권3은 부록으로 가장(家狀)·행장·묘지명·묘갈명 각 1편, 만사 18수, 제문 16편 등이 수록되어 있다.

부의 「동도사대부지기북(東都士大夫之冀北)」은 경주에 있는 사대부들이 모두 서울에 이주해 살기를 희망한다는 뜻을 ‘말은 나면 제주도로 보내고 사람은 나면 서울로 보내야 한다.’는 속담을 인용해 밝힌 것이다.

시는 대체적으로 청아하며 기상이 호방하고 진취적이다. 「모춘(暮春)」·「전춘(餞春)」·「즉사(卽事)」 등은 봄을 보내는 아쉬움을 읊은 것으로 그 시상이 화려하고 맑다. 「한강체우(漢江滯雨)」·「독주역(讀周易)」은 지루한 가운데 아름다움을 찾고 삭막한 가운데서 호방함을 찾은 근면성을 보여주는 작품이다.

서(書)의 「여운강정참판홍경(與雲岡鄭參判鴻慶)」은 정홍경(鄭鴻慶)에게 보낸 글이다. 자신의 종선조인 이현일(李玄逸)의 복직소를 올려준 데 대한 감사를 표시하고, 선비들은 국가의 이익을 위해 사리사욕과 당리당략에 현혹되어서는 안 된다고 강조하였다.

명의 「춘당대명(春塘臺銘)」은 국가에 유용한 인재를 뽑는 장소인 춘당대는 만물이 소생하고 성인의 덕이 중화되는 아름다움에 따라 명명한 것이라 설명한 글이다.

이밖에도 덕산서당(德山書堂)을 지을 때 그 경위와 공정을 설명한 「덕산재상량문(德山齋上樑文)」과 자신의 아버지의 행적을 기록한 「선고양화부군행장(先考養和府君行狀)」이 있다.