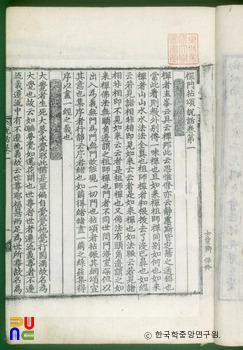

선교원류심검설 ()

『편양당집(鞭羊堂集)』 제2권에 수록되어 있다. 순차적으로 선(禪)의 경절문(徑截門), 교(敎)의 원돈문(圓頓門), 정토(淨土)의 염불문(念佛門)의 3문을 제시하고 있다.

경절문은 교외별전(敎外別傳: 부처가 설교 외에 따로 전한 것)의 가르침으로 염화시중(拈華示衆: 꽃을 들어 보임. 곧 교외별전의 내용)의 소식이다. 조사들의 방할(棒喝: 몽둥이로 때리고, 고함을 지름)과 공안(公案: 화두), 갖가지 방편이 그곳에서 나왔으며 궁극적 존재의 근원에 대한 깨달음이라고 설명하였다.

원돈문에 대한 설명에서는 교를 처음 성도(成道)할 때 상근기(上根機: 깨달을 수 있는 능력이 높음)의 범부를 위한 화엄돈교(華嚴頓敎), 성문(聲聞: 듣고 배워서 깨달은 성자)과 연각(緣覺: 홀로 깨우친 성자)을 위한 『아함경(阿含經)』, 보살(菩薩: 스스로와 타인을 함께 깨우치게 하는 성자)을 위한 6도(度)와 『방등경(方等經)』, 최상의 정각의 가르침으로서의 『법화경』 등 네 종류로 나누었다. 그러나 근기의 차이는 있을지언정 법에는 차별이 없다는 것과 화엄의 가르침이나 사제(四諦: 苦·集·滅·道의 네 가지 진리)의 가르침은 동일한 것이며, 화엄이 사제보다 심오한 내용을 설한 것은 아님을 밝히고 있다.

작자는 선문에서 최하근기의 중생을 위하여 세운 성상공(性相空) 3종(三宗)에 대해서 이들 3종이 이치와 말에 집착한 것에 불과하며, 원돈문의 입장에서 볼 때는 사구(死句: 죽은 말)로서 의리선(義理禪: 이치만을 탐구하는 선)에 해당된다고 보았다.

작자는 선과 교를 이와 같이 구별했지만, 이들이 어떤 고정된 의미 내용을 지닌 것으로 이해되어서는 안 되며, 단지 사람의 근기 차이에 따라 구별된다고 보았다. 만일, 말에만 집착한다면 염화시중의 미소도 진부한 말이 되며, 마음에서 말의 의미를 깨우친다면 선교가 모두 실상(實相)이 된다는 것이다.

염불문이란 행주좌와(行住坐臥: 가고 머무르고 앉고 누음) 전체가 일심으로 서방정토를 향해 있는 것이라 하였는데, 이것은 마음을 떠나서는 부처도 지옥도 없기 때문이라고 보았다. 끝으로, 3문을 수행하는 방법을 『인천안목(人天眼目)』과 『선원도서(禪源都序)』에 의거하여 관찰, 수행할 것을 권하고 있다.