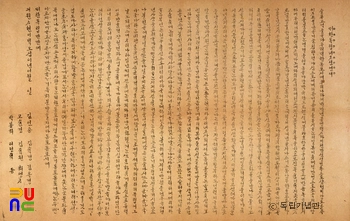

선언서 ()

이 선언서는 광무황제의 둘째아들인 의친왕이강(李堈)이 일본경찰의 감시망을 뚫고 압록강을 건너 상해의 대한민국임시정부로 향하다가, 중국 땅 안동(安東)에서 일본경찰에 잡힘으로써 탄로난 것이다.

이 선언서는 반만년 역사의 권위와 2,000만 민중의 성충(誠衷)을 의지해 우리 국가의 독립국 됨과 우리 민족의 자주민 됨을 선언하며 또 증언한다고 하였다. 3월 1일에 독립을 선언하고 4월 10일에 정부를 건설했는데도 일본은 아직도 민중을 크게 억압하고 있다고 하였다.

그리고 일본이 만일 끝내 회개하지 않으면 우리 민족은 부득이 3월 1일의 공약에 의해 최후의 1인까지 최대의 성의와 노력으로 혈전을 불사하겠다고 하여 독립쟁취의 폭력적 대항방법을 제시하였다. 이 선언서의 특징으로는 왕족 및 전직 고관 등이 가담한 독립선언서인 점, 최후의 1인까지 항전을 벌일 것을 강조한 점 등을 들 수 있다.

이 선언서에는 이강·김가진(金嘉鎭)·전협(全協)·양정(楊楨)·이정(李政)·김상열(金商說)·정상무(鄭相武)·백초월(白初月)·최전구(崔銓九)·조형구(趙炯九)·김익하(金益夏)·정설교(鄭卨敎)·이종춘(李種春)·김세응(金世應)·정의남(鄭義南)·나창헌(羅昌憲)·한기동(韓基東)·신도안(申道安)·이신애(李信愛)·한일호(韓逸浩)·박정선(朴貞善)·노홍제(魯弘濟)·이직현(李直鉉)·이내수(李來修)·김병기(金炳起)·이겸용(李謙容)·이설후(李雪吼)·신태련(申泰鍊)·신형철(申瑩徹)·오세덕(吳世德)·정규식(鄭奎植)·김홍진(金宖鎭)·염광록(廉光祿) 등이 서명하였다.