설암집 ()

6권 2책. 활자본. 문인 이병식(李炳植)이 수습해 놓은 것을 1917년 증손자 누(鏤)가 편집, 간행하였다. 권두에 송병화(宋炳華)·윤용구(尹用求)·오정근(吳正根)·최영조(崔永祚)의 서문, 권말에 최영설(崔永卨)의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

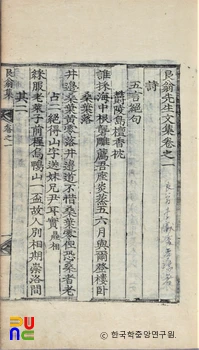

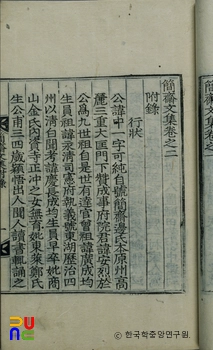

권1∼3에 시 30수, 만사 5수, 서(書) 86편, 권4∼6에 상량문 1편, 논(論) 1편, 서(序) 2편, 기(記) 1편, 잡지(雜識) 2편, 묘갈명 3편, 묘표 4편, 행장 2편, 제문 5편, 애사 1편, 예설(禮說) 14편, 문견록(聞見錄) 1편, 부록으로 행장 1편 등이 수록되어 있다.

시는 영회(詠懷) 또는 훈계의 뜻을 담은 것이 대부분이다. 「책자(責子)」는 아들에게 농사와 학문에 힘쓰라는 내용이며, 「우음(偶吟)」은 천리(天理)와 인사(人事)의 떨어질 수 없는 관계를 강조하는 내용으로 되어 있다.

서(書)에는 스승 임종칠(林宗七)을 비롯하여 홍직필(洪直弼)·조병덕(趙秉悳)·남대임(南大任) 등에게 보낸 문목(問目)에서 성리학에 관한 문제를 다룬 것이 많다. 특히 심성론(心性論)에 대해 많은 관심을 보이고 있다. 논의 「한신론(韓信論)」은 한신(韓信)에 대한 인물평이다.

예설에는 「관례(冠禮)」·「혼례(婚禮)」·「상례(喪禮)」·「제례(祭禮)」 등이 있는데, 문답식으로 알기 쉽게 풀이하고 있다. 특히 「상례」와 「제례」는 초종(初終), 성복(成服), 장례(葬禮), 우제(虞祭), 졸곡(卒哭), 소·대상(小大祥), 담(禫)·길제(吉祭) 등에 관해 상론하고 있다.

잡지에는 한명환(韓溟渙)이 6년 동안 수묘(守墓)한 행적을 기록한 「한효자행적(韓孝子行蹟)」과 김종선(金宗善)의 아내가 호랑이에게 낫으로 대항해 남편을 구한 뒤 자기는 끝내 목숨을 잃어버린 행적을 기록한 「김열부사적(金烈婦事蹟)」이 있다.