소득 ()

넓은 의미의 소득은 일정한 활동을 통해서 얻는 벌이를 지칭하며, 좁은 의미의 소득은 경제활동을 통하여 얻는 대가를 화폐가치로 표시한 것을 가리킨다. 대체로 소득의 개념은 좁은 의미로 많이 쓰이는데, 그 구체적인 형태는 일정한 경제활동에 참여한 개인이나 법인이 얻은 재화나 용역을 화폐가치로 표시한 임금·지대·이자·이윤 등으로 나타난다.

경제 주체별 소득의 총계개념으로 일정한 기간에 한 나라의 국민이 생산한 재화와 용역을 화폐가치로 표시한 것으로 국민소득이라는 용어도 사용하고 있다.

이러한 국민소득의 개념에는 경제재를 생산활동에 투입하여 얻은 소득을 중심으로 파악한 생산국민소득, 생산요소 제공자에게 귀속된 소득을 중심으로 파악한 분배국민소득, 경제 주체가 소비·투자 등에 사용하는 소득을 중심으로 파악한 지출국민소득 등으로 구분할 수도 있다.

한편, 국민총생산(GNP)·국내총생산(GDP)·국민순생산(NNP)·국내순생산·개인소득(PI)·개인가처분소득(PDI)·1인당국민소득 등의 개념이 분석도구로 쓰이고 있다. 그런데 이러한 소득개념은 생산증대에 따른 환경오염, 복지증진 성격을 띤 여가, 가사노동의 대가 등을 고려하지 않았기 때문에 생활의 질을 평가하는 지표로는 한계가 많아 새로운 분석개념이 필요하다.

소득의 크기와 분포는 인구·자원·제도·사회여건·대외여건·경제환경 등의 여러 가지 여건에 따라 영향을 받는다. 경제활동에서 얻은 유용한 재화와 용역을 구체적으로 파악할 수 있고 화폐가치로 표시할 수 있을 때, 소득의 크기와 분배상황 등을 알 수 있는데, 20세기 이전의 경제활동을 구체적으로 파악하기 어려우므로 정확하게 당시 소득의 내용에 관하여 알기 어려운 실정이다.

우리 민족이 수렵·어로 등 채취 경제생활을 할 때는 생산·분배·소비 등의 경제생활이 공동체 안에서 이루어지고, 혈연과 지연을 중심으로 집단 공동체생활을 하였다. 토기와 석기를 주로 사용하던 원시사회에서는 대부분의 생산수단이 공동체의 공유에 속하였고 생산활동과 소비활동도 공동체 단위로 이루어졌을 것이다.

그러므로 생산도구의 발달이 낮은 당시의 소득규모는 그리 크지 않았을 것이지만 소득분배는 비교적 공평하였을 것이다.

그 뒤 청동기·철기 등이 각종 도구에 사용됨에 따라 농경생활을 함으로써 거주지가 정해지고 생산수단이 발달하여 점차 사유(私有)의 개념이 생기게 되었으며, 지배관계가 발생하여 공동소비의 생활형태는 점차 소멸되었다.

청동과 철을 생산도구와 생활도구에 이용한 부족사회에서는 농경 중심의 생산활동과 목축업·수공업의 생성에 따라 소득규모가 커지고 소득원천이 점차 다양해졌다.

생산기술과 생산조직이 발달함에 따라 잉여생산물이 늘어나고, 교역이 이루어지면서 소득이 일정하지 않게 되어, 생산관계와 지배관계 등에 따라 소득이 일부 계층에만 모이게 되었을 것이다.

부족사회에서 중앙집권적 고대국가로 옮겨 가면서 생산활동이 활발해지고, 농업뿐만 아니라 수공업·상업 등도 서서히 발달하였으며 교역의 범위가 넓어져서 소득을 소비하거나 투자할 부문도 많아졌다.

소득의 많은 부분이 토지제도·조세제도 등의 공식적인 제도뿐만 아니라 지배계층의 사적인 수단에 의하여 일반백성에게서 지배계층으로 집중되어 직접 생산활동에 종사한 계층에게는 소득이 상대적으로 적게 귀속되었을 것이다.

삼국시대와 통일신라시대에는 토지 및 생산 수단에 대하여 초기에는 공유제 형태를 취하였으나, 시간이 흐를수록 개인이 소유하게 되면서 소득이 일부 계층에 편중되어 귀속되었다.

수공업도 초기에는 관영수공업이 중심이 되다가 후기에 이르러서는 사영수공업이 성장하고 시전(市廛:조선시대의 종로를 중심으로 한 도로가에 있던 점포로서, 관에서 상인에게 임대해 준 것이며 특정 상품의 독점 판매권을 가짐)의 발생에 따라 상업 분야에서 소득을 올리는 계층도 생겨났다.

고려시대 초기 전시과제(田柴科制)에서는 토지의 수급자에게 수조권(收租權:세를 거둘 수 있는 권리)만을 부여하였는데 차차 사전이 확대됨에 따라 일반 농민의 부담은 늘어나고 실질소득은 상대적으로 지배계층에 비하여 줄어 들었다. 고려시대에는 수공업과 상업이 차차 발달하고 분야별로 분업화됨에 따라 상업과 수공업에서 얻는 소득의 비중도 증가하였다.

조선시대에는 초기에 과전법(科田法)을 실시함에 따라 개인의 대토지 소유형태를 어느 정도 시정하고 농민에게 경작할 수 있는 토지를 늘려 농민의 소득을 향상시킬 수 있었다.

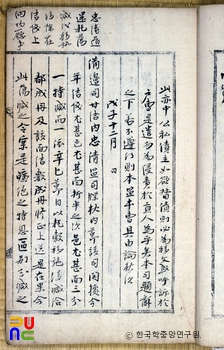

≪세종실록≫ 지리지에 기록된 전국의 경지면적은 165만5234결에 달하였는데, 이는 고려 말 1389년(공양왕 1)에 파악한 것보다 배 이상 증가한 것이며, 1404년(태종 4)에 파악한 것보다는 70% 이상 증가를 나타낸 것이다.

조선 중기에는 수취체제의 문란과 전쟁에 의해 생산활동이 위축되고 일부 계층에 소득이 편중됨에 따라 일반백성의 실질소득은 감소하였다. 17세기 이후 대동법이 실시되자 재정수입이 증가하고 백성의 부담이 완화되어 실질소득은 상대적으로 상승한 편이었다.

1769년(영조 45)의 경우에는 세수량(稅收量)이 56만9789석이고, 상납량(上納量)은 31만2146석이었다. 삼국시대 이후 조선시대까지는 농경 위주의 사회로서 산업 부분이 비교적 단순하여 크게 변화하지 않고 토지제도나 수취체제도 점진적으로 변화함으로써 일반백성의 소득도 서서히 변화했을 것이다.

소득의 귀속행태는 당시의 수취제도와 토지제도 등의 영향을 받기도 하였지만 계층간에 이동이 거의 없는 신분사회의 속성상 주로 경제 외적인 요인에 따라 소득분배가 이루어졌다. 생산활동에 종사하면서 각종 부담을 담당하던 일반백성은 지배계층에 비하여 상대적으로 현저하게 적은 소득을 얻었을 것이다.

일제강점기에는 약 3%의 지주가 50∼60%의 토지를 소유하였으므로 대부분 농민은 1㏊ 미만의 영세농이거나 소작농으로서 실질소득이 너무 적어 생계에 어려움이 많았다.

쌀의 생산량은 1910년대 초기에는 약 1230만 석에서 1930년대 초기에는 1670만 석으로 증가하였으나, 일본으로 쌀의 유출이 증가함에 따라 1인당 쌀의 소비량은 1910년대 초기의 0.7석 정도에서 1930년대 초기에는 0.4석 정도로 격감하였다.

수익성이 높은 대부분의 산업 부분을 일본인이 경영하였고 식민지통치하에서 토지를 잃은 사람들이 많아져 실업이 증가하였다. 공업 부문에 종사하는 대부분 노동자의 소득도 상대적으로 적어 생활이 열악한 상태였다.

광복 이후에는 월남민, 해외동포의 귀환으로 급격히 인구가 증가하고 생산시설의 편재로 인하여 남한의 생산능력이 눈에 띄게 떨어져 1인당 소득이 격감하였다. 이와 같은 생산력감소와 물가의 급등으로 인하여 1936년을 기준으로 할 때 1946년 월평균 실질임금지수는 43.3%일 정도로 실질소득은 격감하였다.

한편, 광복 이후 우리 나라의 소득에 관한 통계는 각각 분리되어 작성되었는데, 기획처에서 생산국민소득, 재무부에서 분배국민소득, 한국은행에서 지출국민소득을 취급하였다.

1958년부터는 한국은행에서 국제연합이 권고하는 방식에 따라 1953년 이후의 국민소득을 추계하여 산출해내고 있다. 1947년도 사세국(司稅局)의 통계자료에 따르면 남한의 총인구 1936만여 명 중에 연간 1만2000원(圓) 이상의 수입이 있는 사람은 87만5000여 명이며, 이들의 소득총액 211억여 원 중 79억 원이 9만1,000여 명의 소득으로 되어 있는데, 이로써 소득이 일부 계층에 심하게 편중되었음을 알 수 있다.

광복 이후 농지개혁과 귀속재산의 불하로 식민지 경제구조를 청산하고 국민경제의 구조적 기반을 마련하고자 하였는데, 농지개혁을 통해서는 지주제를 해체하고 경제안정을 어느 정도 꾀하였으나 귀속재산은 연고와 권력에 따라 배분되는 등 공정하게 배분이 이루어지지 못하여 정경유착과 경제력집중 등의 각종 부작용과, 소득이 일부 계층에 편중되는 결과를 가져 왔다.

1950년 6·25전쟁으로 기존의 산업시설이 대부분 파괴되고 1952년의 미곡흉작, 그리고 전시인플레이션에 따라 일반국민의 실질소득은 현저하게 떨어졌다.

1953년 휴전 이후 각종 원조와 경제재건으로 1960년대 불변가격으로 볼 때 1인당 국민소득이 1953년 약 7,570원에서 1960년 약 8,760원, 1963년 9,320원으로 실질소득이 점차 증가하였으나 구조적인 문제는 그대로 남아 있었다.

1962년부터 실시된 경제개발계획에 따라 총소득은 증대되었으나 분배구조의 문제 때문에 대부분 국민의 실질소득은 일부 상위 소득계층에 비하여 상대적으로 적게 늘어났다. 1962년 이후 1987년까지 소득의 추이는 물가상승률을 고려하여도 실질소득은 꾸준히 증가하고 있다.

1962년 이후 정부 주도의 경제성장정책과 수출진흥정책 등 불균형성장정책에 따라 총소득은 눈에 띌 만하게 증대하였고, 1인당 국민소득도 증가하였다. 1962년에는 국민총생산이 3555억 원, 1인당 국민소득이 약 1만3400원이었는데, 1987년에는 국민총생산이 97조5317억 원, 1인당 국민소득이 약 235만2500원으로 증가하였다.

1980년의 불변가격을 기준으로 할 때에는 국민총생산이 1962년의 3조711억 원에서 1987년의 52조5731억 원으로 약 17배나 증가하였고, 1997년에는 416조180억 원이었는데, 이는 많은 국민의 생활수준이 급격히 향상했다기보다는 상위계층 소득이 급격히 증가한 결과일 수도 있다는 데에 유의해야 한다.

이러한 경제성장의 총계개념의 소득은 증가하였으나 아직도 구조적인 모순으로 인하여 절대빈곤층이 남아 있으며, 분배구조가 잘못된 까닭에 상대적인 빈곤현상은 해소되지 않고 있다.

소득의 계층별 분배상태를 나타내는 1965년 이후의 소득분포 및 소득집중도 살펴보면, 상위 소득계층에 대부분의 소득이 편중 분배되어 있으며 상위계층의 소득분배 비율이 증가함에 따라 다수의 국민은 절대소득의 증가에도 불구하고 상대적인 박탈감을 느낄 수 있다.

또한, 토지·건물 등 부동산가격이 급격히 상승함으로써 소수가 얻는 불로소득이 소득총액에서 차지하는 비중이 높고, 지하 경제활동에 의하여 얻는 부도덕한 소득도 일부 계층에 귀속된 것을 고려하면 사회구성원에게 귀속되는 실질소득은 편중하여 분배되고 있음을 알 수 있다. 이러한 소득분배의 심한 편중현상은 여러 가지 사회문제를 일으켜서 공동체 발전을 저해한다.

따라서, 토지와 공공성을 갖는 자산은 개인의 이익보다는 공동체의 공익을 도모할 수 있도록 활용되어야 하며, 불로소득을 뿌리뽑고 소득이 공정하게 분배되도록 조세정책·재정정책·금융정책 등의 경제정책과 함께 각종 정책을 조화있게 추진하여 공동체 발전을 도모해야 한다.

우리 나라의 국민소득 증가 추세는 1997년 말 경제위기를 기점으로 하여 둔화되어 점차 하락하고 있다. 국내생산의 위축, 기업도산, 환율상승 등이 빚어낸 대량실업의 주요인이라고 할 수 있다.

GDP를 기준으로 할 때, 1997년 OECD에 가입할 무렵에 4,000억 달러였고, 일인당 GNP는 1만 달러였으나, 이후 급격히 하락하기 시작하였다. 1998년 2분기 현재 일인당 GNP는 6,000달러 수준으로 급락한 상태이고, 근로자 가구 소득은 연초에 비해 5.3%나 하락하여 경제위기의 고통이 피부에 와닿게 되었다.

이러한 급격한 소득감소와 장래 경기에 대한 불안감은 사회소비를 위축시켜 1998년 2분기 소비는 13.2%나 급감하고 나아가 산업 생산활동에 영향을 주어 장기불황의 조짐을 나타내고 있다.

한편, 개인이 소득을 얻는 목적은 대체로 소비에 있으며, 소비는 생활수준을 나타내는 지표이기도 하다.

저축이 점차 증가함에 따라 가처분소득 중에서 소비지출에 사용되는 비중이 줄어 들고 있으며, 생활수준이 향상됨에 따라 식료품에 지출하는 비중이 줄어든 대신 교육·문화활동에 지출하는 비중이 늘어나고 있다.

경제가 성장함에 따라 소득은 대체로 늘어나지만 분배구조가 잘못되어 있을 경우, 소득이 적은 계층에 속하는 일반 국민은 상대적인 소외감을 가지게 되어 공동체 발전이 저해된다. 따라서 소득의 절대액을 늘리는 것 못지않게 소득이 공정하게 귀속되도록 하는 것이 공동체의 발전을 위하여 필요한 것이다.