소암문집 ()

1904년에 이병원의 증손 이찬도(李贊燾)가 편집·간행하였다. 권두에 김도화(金道和)의 서문이 있고, 발문은 없다.

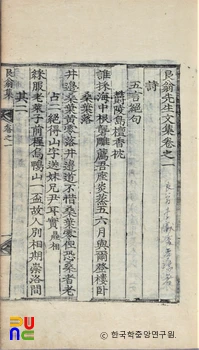

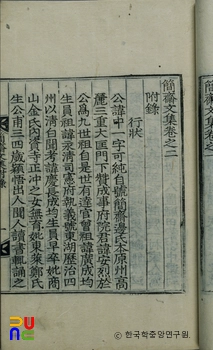

20권 10책. 목활자본. 국립중앙도서관과 장서각 도서 등에 있다.

권1에 시 156수, 권2∼12에 서(書) 291편, 권13·14에 잡저 34편, 권15∼20에 서(序) 9편, 기 19편, 발 14편, 명 3편, 상량문 2편, 뇌사(誄詞) 1편, 축문 9편, 제문 41편, 묘지명 11편, 묘갈명 9편, 행장 12편 등이 수록되어 있다.

이 가운데 서는 이 책의 반 이상을 차지하는 분량으로 내용은 대부분 안부에 관한 것이나, 학문 문답도 있다. 편지의 별지에서는 예설에 관한 의견을 교환하기도 하였다. 이 중 「호곡유장범휴문(壺谷柳丈範休文)」에서는 학자들에게 도학을 논하면서 이론(異論)을 내세워 혼자서만 학문을 쌓을 것이 아니라 다른 사람을 계발시키고 그 이치를 변증해 참고할 수 있도록 해야 한다면서, 하루 속히 강소에 나가 후배들을 교육시킬 것을 권하고 있다. 「답김선서(答金塇誓)」의 별지에서는 고산서당(高山書堂)에서 『중용』을 강의한 내용을 상세히 수록하여 학문의 길을 깨우치고 있다.

잡저의 「계몽기의(啓蒙記疑)」는 『주역』에 관한 광범위한 논설을 싣고 그것의 의문점을 지적하여 해설한 것으로, 「선궁도(旋宮圖)」·「육기도(六氣圖)」·「하도수(河圖數)」·「황극내편(皇極內篇)」·「전의(傳疑)」·「질위소장도(迭爲消長圖)」·「계몽의의(啓蒙疑義)」·「괘배절후도(卦配節候圖)」·「명시책(明蓍策)」에 관한 내용이 실려 있다. 「시아배(示兒輩)」는 자식의 교육을 위해 행동 강령을 지시한 것으로, 신흥(晨興)·과수(課受)·작자(作字)·독서·야매(夜寐)·출입·언행·응대·교제 등의 내용을 담고 있다.

「체용설(體用說)」에서는 총론체용(總論體用)·이체용(理體用)·이체사용(理體事用)·사체이용(事體理用)·성체도용(性體道用)·도자유체용(道自有體用)·성자유체용(性自有體用)·비은체용(費隱體用)·도체용(道體用)·태극체용(太極體用)·심체용(心體用)·충서체용(忠恕體用)·사덕체용(四德體用)·이부체용(二夫體用) 등으로 구분하여 체용을 설명하고 있다.

「고산강회록(高山講會錄)」은 1811년(순조 11) 8월 24일 고산서당에서 강회를 열었던 배경과 내용을 적은 글로서 「솔성지위도설(率性之謂道說)」·「성구사덕설(性具四德說)」·「심무출입설(心無出入說)」 등의 강제(講題)가 소개되고 있다. 이 밖에도 자기반성의 목표로 삼은 「자성록(自省錄)」과 예(禮)에 대한 의문을 문답식으로 풀이한 「예의문답(禮疑問答)」 등이 있다.