수 ()

수의 발생에 관해서는 인류의 역사가 엮어지기 이전의 무수한 시대의 베일에 가려져서 도저히 그 진상을 헤아려볼 길이 없다. 그러나 인류가 생활상의 필요에 의한 기교적인 조작을 통하여 수를 지각하게 되었다는 사실만은 분명하다. 여기서 ‘기교’란 셈하는 일을 뜻하며, ‘셈’이야말로 인간으로 하여금 이 우주를 수를 써서 나타낼 수 있게 만든 것이다.

수학을 가능하게 한 것은 추상적인 수개념이지만, 이 개념은 ‘셈’을 통하여 얻은 결과이기도 하다. 그러나 한편에서는 이 ‘셈’의 과정을 겪지 않고도 수개념에 도달할 수 있다. 이 방법은 한 집합의 낱낱의 원소에, 또 다른 집합의 원소를 하나씩 대응시키는 ‘1대1 대응’이라는 조작이다.

미개인들의 수의 기술은 대부분이 1대1 대응에 한정되어 있다. 예를 들어, 가축이나 군대의 수를 나무에 칼로 금을 긋는다든지 돌멩이를 쌓아서 기록한다든지 한다. 비단 오늘날 미개인뿐만 아니라 인류가 과거에는 이러한 방법을 널리 사용하였다는 사실은 계산을 뜻하는 동사인 tally, calculate 등의 어원이 각각 라틴어의 talea(칼로 자르는 것), calculus(돌멩이)에서 비롯된 것에서도 알 수 있다.

집합 사이의 1대1 대응을 바탕으로 이루어진 수개념을 기수(基數)라고 부르는데, 이 기수에는 ‘셈한다’는 의미는 전혀 포함되지 않는다. 수학 중에서도, 특히 산술은 기수만으로 이루어지는 것은 아니며, 연산을 치르기 위해 임의의 수로부터 그 다음의 수로 옮겨질 수 있다는 전제가 암암리에 가정되어 있어야 한다. 이것이 순서수(順序數) 개념의 본질인 것이다.

‘집합을 셈한다.’는 것은 집합의 낱낱의 원소에 차례로 배열된 자연수열의 항을 하나씩 대응시키는 일이며, 이때 자연수열의 항 중에서 집합의 마지막 원소와 대응하는 것을 이 집합의 순서수라고 한다. ‘대응’과 ‘배열’(순서성)은 온갖 수학의 바탕을 이루는 두 원리이며, 수체계는 이 바탕 위에 이루어지고 있다.

얼핏 생각하기에 대응(1대1 대응)에 의하여 성립하는 기수가 대응과 순서의 두 가지 조작을 필요로 하는 순서수보다 역사적으로는 앞선 것으로 추측하기 쉽다. 그러나 미개의 문화나 언어학에 관한 세심한 조사연구에서도 이것을 뒷받침할 만한 사실은 발견되지 않고 있다. 오히려 수를 다루는 기술이 존재하는 사회에서는 언제나 기수와 순서수의 개념이 나타나 있다.

수사(數詞), 즉 수를 표시하는 명칭이 언제쯤 생겼는지에 관해서도 대강이나마 추측조차 못하고 있는 형편이다. 그러나 글로 표시되기 훨씬 이전(수천년 전)의 일인 것만은 여러 가지 자료를 보면 알 수 있다.

그리고 어느 사회에서나 사람의 손가락 수가 수사와 밀접한 관계에 있다는 사실도 언어학상의 연구에 의해서 밝혀지고 있다. 이상을 전제로 하여 한국을 포함한 동양의 전통사회에 있어서의 수의 표시법, 수의 신비사상, 수의 기능, 수론(數論) 등에 관하여 알아보기로 한다.

수를 기록한다는 일은 아마도 사유재산만큼이나 오랜 옛날부터의 일이다. 이것이 가축이나 그 밖의 물품에 대한 기록을 보존할 필요에서 비롯된 것은 거의 의심의 여지가 없다.

그 중에서도 나무줄기나 막대에 칼로 금을 긋는다든지, 돌이나 바위, 진흙 등에 금을 새겨서 표시하고, 또는 새끼를 꼰 모양으로 수의 대소를 나타내는 것 등은 수 기록의 초기 형태에 속한다. 그러나 이것들이 글을 모르는 사람들 사이에서 최근까지도 쓰인 것은 동서양이 공통적이다.

(1) 결승(結繩)

“상고(上古)는 결승에서 시작하여 후세의 성인(聖人)이 이것을 서계(書契, 刻記)로 바꾸었다.”(易, 繫辭傳) 이 기록이 아마도 동양문화권에서 셈에 관한 가장 오랜 문헌일 것이다. 새끼를 꼰 형태로 수를 나타내는 ‘결승법(結繩法)’은 세계 각지에서 주로 글을 모르는 사람들 사이에서 꽤 널리 쓰였으나, 우리 나라의 하급 서민층에서도 극히 최근까지 수를 기록하는 수단으로 쓰여진 흔적이 있다.

그러나 우리 나라의 결승법은 [그림]에서 볼 수 있는 바와 같은 일본 오키나와(沖繩) 지방의 그것과는 달리 방법이 조잡하고 즉흥적이다. 글을 사용할 줄 모르는 영세농민사회에서 소량의 곡물의 대체관계를 기록하는 일시적인 방편에 지나지 않았기 때문에 볼품없이 엉성한 짜임새 그대로 지탱되어 온 것으로 보인다.

(2) 탤리(tally, 刻記, 刻木)

인류학적으로 보아 원시사회에서 널리 쓰여진 수의 기록 중 하나는 탤리에 의한 방법이다. 고대 바빌로니아의 쐐기문자에 의한 수 표시, 이집트의 상형문자 또는 초기 중국의 갑골문(甲骨文)에 나타난 숫자 등이 모두 그것이며, 여기에는 공통적으로 10진기수법의 원리가 쓰이고 있다. 즉, 아홉까지의 낱낱의 숫자는 단지 획(劃)의 집합에 지나지 않는다.

예를 들어, 한숫자(漢數字)의 ‘五’는 다섯 번 새긴 금으로 이루어지고 있다. 이 10진법의 원리가 9 다음에도 계속 적용되어 10, 100, 1,000 등등의 단위마다 각각 특별한 기호로 나타내어지고 있다.

중국 송나라 사신으로 고려를 찾아온 적이 있는 서긍(徐兢)이 쓴 ≪고려도경 高麗圖經≫(1123)에는 당시의 한국 관리가 문자를 쓰지 않고 탤리에 의해서 수로 기록하였다는 다음과 같은 대목이 있다.

“고려의 풍습에는 산목계산[籌算]은 없고, 출납회계를 할 때 회계관이 나무토막에 칼로 한 개씩 금을 긋는다. 일이 끝나면 그것을 버리고 보관하는 법이 없으니 기록하는 법이 너무도 단순하다. 이것은 아마 옛 결승법의 유품인 것 같다.” 산사제도(算士制度)가 이미 성립하고 있었던 고려시대였기 때문에 이러한 원시적인 방법이 중앙관청에서 행해지지 않았던 것만은 확실하다. 따라서 ≪고려도경≫의 저자가 목격한 이 풍경은 지방관서에서의 일이었음에 틀림없다.

이러한 소박한 표기법은 글을 모르는 우리 나라 대중사회에서는 얼마 전까지만 하여도 낯익은 풍속이었던 모양이다. 시골 아낙네 상대의 일용품 소매상인인 방물장수가 외상의 액수를, 물건을 들이는 농가의 기둥에 낫이나 칼 따위로 금을 긋고 표시하는 일종의 탤리가 그 한 예이다. 외상을 뜻하는 ‘긋는다’라는 낱말이 이 사실을 여실히 말해 주고 있다. 또 베틀에 쓰이는 바디 살의 개수를 나타내는 금도 탤리의 일종이라 할 수 있다.

(3) 산목(算木, 籌)

산목으로 수를 나타내는 방법에 관해서는 한국에서도 고대 중국의 ≪손자산경 孫子算經≫에서 나오는 제도가 그대로 충실히 지켜져왔다. [그림 1]과 같이 1자리와 10자리의 수를 혼동시키지 않도록 세로·가로로 구별하면서 산목을 놓고, 이하 백자리, 만자리……는 세로, 또 천자리, 십만자리……는 가로가 되도록 세로·가로를 번갈아 가면서 바꾸어 놓는다. 예를 들어 3,256을 산목을 써서 나타내면 [그림 2]와 같다.

송(宋)나라 말(13세기)쯤까지는 ‘영’을 나타내는 기호가 없었기 때문에 가령, 3,056을 나타내기 위해서는 다음 [그림 3]과 같이 ‘영’이 들어갈 칸을 비워두었다. 그러나 그 뒤에는 각 숫자 사이에 간격을 두지 않고 붙여쓰고, 빈자리는 0으로 나타내는 이른바 주식숫자(籌式數字)가 쓰여졌다. 이 주식숫자로 3,056을 나타내면, [그림 4]와 같이 된다.

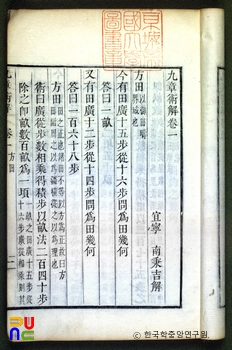

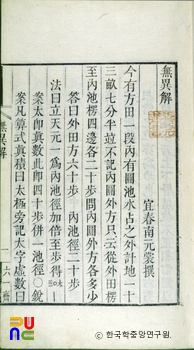

유럽에서 음수가 등장하는 것은 17세기 데카르트(Descartes,R.) 때부터로, 중국에서는 한대(漢代)에 엮어진 ≪구장산술 九章算術≫에 이미 음수가 등장한다. 당시 양수는 빨간 색칠을 한 산목, 음수는 검게 색칠을 한 산목으로 구별하여 나타냈다. 손해를 뜻하는‘적자(赤字)’라는 표현은 여기서 비롯된다. 그 뒤(송대 이후)에는 끝수에 빗금을 그어 나타내었다[그림 5].

송대 이후에는 주판이 사용되기 시작하였으나 수학자들은 여전히 산목의 배열에 바탕을 둔 주식숫자를 써서 계산하였다. 한편 한국의 전통사회에서는 조선 말까지 산목이 계속 사용되었으며, 특히 산학자를 비롯한 식자층에서는 주판이 철저히 외면당하였다.

율수란 어떤 기준에 의하여 산출된 음률을 나타내는 피리의 길이를 말한다. 일정한 피리의 길이를 단위(1)로 삼고, 이것에 차례로 3분의 2, 3분의 4를 번갈아 곱하여 얻은 수치로 피리의 길이를 정하고, 이것으로 음계를 구성한 것이 이른바 ‘오음십이율(五音十二律)’이다.

오음(宮·商·角·徵·羽)은 음의 고저의 관계를 나타내는 명칭이며, 십이율(黃鐘·太呂·太簇·夾鐘·姑洗·仲呂·蕤賓·林鐘·夷則·南呂·無射·應鐘)은 각각 어떤 높이의 음계의 명칭이다. 이 십이음(十二音) 중의 어느 하나를 기준 ‘宮’으로 삼아, 이것과 ‘오음’의 관계를 가지는 다른 네 음을 취함으로써 이 주음(主音)을 기조로 삼는 음계가 구성된다. 이것을 수식으로 나타내면 다음과 같다.

9×9=81(宮), 81×2 3=54(徵)

54×4 3=72(商), 72×2 3=48(羽)

48×4 3=64(角)

이것을 피리의 길이에 따라, 즉 낮은 음으로부터 높은 음으로 차례로 배열하면 宮·商·角·徵·羽의 순서가 된다. ‘십이율’이란 이 3분의 2, 3분의 4의 조작을 계속하여 얻은 일곱 개의 음계를 다섯 음계와 합친 ‘십이음’이다. 이 동양의 율수는 피타고라스에 의한 조화수열(調和數列)을 곧장 연상하게 한다.

피타고라스는 실험을 통하여 현의 길이와 음의 관계를 발견하였다고 한다. 그는 최초 현의 3분의 2의 길이를 갖는 현에서는 최초의 현의 음보다 5도 높은 음이 나오고, 2분의 1의 현에서는 8도 높은 음이 나온다는 사실에 착안하여 음계를 정한 것으로 알려지고 있다. 이 1, 3분의 2, 2분의 1의 세 수의 역수를 취하면 1, 2분의 3, 2라는 등차수열(等差數列)이 된다.

이와 같이 역수를 취하면 등차수열이 되는 본래의 수열은 음악상의 화음(和音)의 관계를 나타낸다는 뜻으로, 그는 이것을 조화수열이라고 불렀던 것이다. 고대 중국에 있어서도 이와 흡사한 음률과 수의 관계를 볼 수 있다는 것은 극히 주목을 끈다. 이것은 음률 구성의 배경에, 수에 관한 어떤 깊은 고찰이 그리스, 중국이라는 동서의 두 문명권에서 똑같이 행하여졌음을 뜻한다.

(1) 율력지(律曆志)의 수리사상

율력(律曆)의 수, 즉 음률이나 캘린더(曆)의 작성과 깊은 관련이 있는 수는 우주의 섭리를 나타낸다는 고대 중국의 기본사상 그대로 한국의 전통적인 수리사상의 뼈대를 이루어왔다.

≪한서 漢書≫ 율력지는 이 ‘율력의 수’가 우주의 지배원리이며, “수를 헤아린다는 것은 우주의 삼라만상의 이치에 들어맞는다(萬物氣體之數 天下之能事畢矣).”라는 기본명제 아래, 음률·역법(曆法)·역수(易數)·도량형 등을 통합적으로 다루었다.

먼저 역수(曆數)를 바탕으로 하는 수론적 우주해석은 음양관의 바탕 위에서 하늘(天, 양)과 땅(地, 음)에 대응시켜 홀수와 짝수를 대응시킨다. 즉, 天一, 地二, 天三, 地四, 天五, 地六, 天七, 地八, 天九, 地十이다. 여기서 九와 十은 각각 하늘과 땅을 상징하는 ‘종수(終數:마지막 수)’이며, 이 두 수의 합인 19를 윤법(閏法)에 대응시킨다.

율수와 역수(曆數)에 관해서는 기본음을 내는 피리, 즉 황종관(黃鐘管)의 길이를 하늘을 상징하는 ‘종수’에 대응시켜 9치(寸)로 정하고, 9의 제곱인 81을 역수의 으뜸인 ‘일법(日法)’의 수로 삼는다. 율력지에 바탕을 둔 역법을 특히 81분법(分法)이라고 부르는 것은 바로 이 숫자에서 비롯되었다. 그리고 12(支)·10(干)·4(時)·1(日, 歲) 등의 역수를 도량형의 수치로 전용한다.

이러한 태도는 천체의 운행과 계절의 변화 등 자연의 섭리와 깊은 관련이 있는 수치를 인간의 사회생활에까지 적용시켜서 생각하는 중국적인 천명관(天命觀)을 반영한 것이다. 요컨대 율력지에서 전개된 수리사상은 수의 본질존재가 무엇인가를 따지는 유럽적인 수론(數論)과는 동떨어진 것이며, 우주의 생성이라든가 조화 등과 관련된 수의 기능에 관한 것이었다. 한국수학사의 사상적 저류를 이루었던 것이 바로 이 율력지의 수리관이다.

(2) 수론상의 기본입장에 관한 동서양의 차이

수학의 발생 이후, 고대·중세에 걸쳐 일종의 신비사상이 수학과 뒤섞여 있었다는 것은 동서수학사의 공통적인 현상이다. ≪아메스(Ahmes)의 파리르스≫라는 이름으로 알려진 고대이집트의 수학서 첫머리에 “이 책은 모든 존재하는 것, 숨겨진 신비를 밝혀 내는 지식을 베푼다.”라고 엄숙히 선언한 구절이 있지만, 이와 비슷한 내용이 중국의 가장 대표적인 수학고전인 ≪구장산술≫의 머리말 속에서도 보인다.

그리스의 피타고라스학파는 수를 우주의 원리로 간주하였으나 같은 사상을 ≪역 易≫에서도 찾을 수 있다. ≪역≫ 계사전(繫辭傳)에서는 1부터 10까지의 수에 관해서 홀수를 양(陽)인 ‘천수(天數)’, 짝수를 음(陰)인 ‘지수(地數)’로 나누고, 그 합계인 “천지의 수 五+五가 변화하여 우주의 조화(造化)를 이룬다.”라고 말하고 있다.

이러한 수를 다루는 수학이 우주의 원리를 구명한다는 사상이며, 그러기에 전통사회의 엘리트인 사대부의 필수적인 소양인 ‘육예(六藝)’의 하나로 ‘수’를 꼽은 것이다. 이 점에서는 피타고라스학파의 학자들이 특히 수학 연구에 전념하였던 사실과 흡사하다.

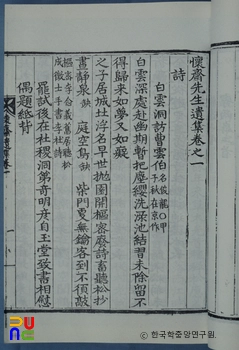

‘역’은 본래 점술(占術)이었지만, 동시에 수의 신비사상을 배경으로 삼고 있으며, 수에 의해서 우주나 사회의 현상을 설명한 것이다. 물론 이러한 수의 신비사상은 역만이 지닌 것이 아니고, 음양설(陰陽說)이나 오행설(五行說)에서 볼 수 있는 바와 같이, 중국(그리고 나중에는 한국)에서 유행하였던 사상 중의 하나이다. 이러한 신비사상, 또는 이 사상을 바탕삼아 미래를 예언하는 학문을 상수(象數)라고 불렀다(한국에서는 ‘數學’이라고도 하였다).

이 역과 결부된 수의 신비사상 외에 중국에는 옛적부터 하도(河圖)·낙서(洛書)의 전설이 있었다. 이 ‘하도’·‘낙서’가 무엇을 뜻하는 것인지는 분명하지 않았으나, 11세기에 주진(朱震)에 의하여 도식화 되었다. 그에 의하면, 하도는 1에서 9까지, 낙서는 1에서 10까지의 수를 도상화(圖象化)하여 배열한 것이며, 특히 하도는 가로·세로 및 대각선상의 수의 합이 모두 15가 되는 방진(方陣)이다. 이 하도·낙서는 남송(南宋, 12, 13세기)시대에 명칭이 뒤바뀌어지고 옛 하도가 낙서, 낙서가 하도로 불려지게 되었다.

고대 유럽의 자연철학적 수론, 특히 그리스의 피타고라스학파도 수를 우주의 원리로 삼았으며, 그 뒤의 자연철학적 수론은 마방진(魔方陣, magic square) 숭배와 결부된 점수술(占數術, gematria)의 미로 속에 빠져들기도 하였다. 다른 한편에서는 유클리드(Euclid)·아르키메데스(Archimedes)·디오판토스 (Diophantos) 등에 의하여 진정한 수학적 의미의 수론인 수의 수학(mathematics of mumber)으로 발전하였다.

이 수론의 기초에는 수의 존재에 관한 철학적 고찰이 따른다. 예를 들어 수의 추상적 존재성을 부정하는 유명론적 입장(唯名論的立場), 수는 실재하는 추상적 존재이긴 하지만, 인간의 사고와 독립된 존재는 아니라는 개념론적 입장(槪念論的立場), 그리고 수는 구체적 사물과 마찬가지로 실재한다고 주장하는 실재론적 입장(實在論的立場) 등이 그것이다.

수와 수학에 대한 존재론적 고찰은 서양철학사상 늘 중요한 주제의 하나로 다루어져 왔다. 그러나 중국이나 한국의 수리사상은 발생의 계기를 제외하고는 유럽과는 전혀 다른 성격의 것이었다. 동양철학은 존재론적인 측면이 거의 결여되어 있다는 점에서 서양적 범주에서 따지기는 매우 힘들다. 수학 또는 수리사상의 경우도 역시 마찬가지이다.

고대 그리스와는 달리 우리 나라를 포함한 중국계의 수리철학의 주제는 수 그 자체가 아니라, 역수(曆數, 歷數)로서의 기능에 관한 것이었다. 수가 천체의 운동을 셈하고, 음률을 조화시키며, 도량형을 정하는 등의 일 외에도 사회생활에 없어서는 안될 기본적 지식을 폭넓게 제공한다는 것은 예로부터 중국인에게 잘 알려져 있었다. 물론 이 같은 수는 현상으로서의 ‘용(用)’의 단계에 머물러 있었으며, 본질로서의 ‘체(體)’는, 자연존재인 천(天), 즉 역(曆)이었다.

동양의 수론에서의 수는 그 자체만으로 추출된 개념이 아니고, 생성의 과정 속에서 다른 존재와의 관계를 통하여 파악되어야 할 성질의 것이었다. 이렇듯 동양의 수개념은 수의 기능(用)을 중요시하는 실천적인 입장에서 파악되었다는 점에서 수를 실재화(實在化)시키는 유럽계의 이상주의와 날카롭게 대립한다.

고대 그리스의 피타고라스학파는, ‘홀수’·‘짝수’의 구별을 비롯하여, ‘소수(素數)’·‘서로 소(素)인 수’·‘삼각수’·‘사각수’·‘완전수’·‘과잉수(過剩數)’·‘부족수’·‘친화수(親和數)’·‘피타고라스수’·‘조화수열’ 등 수 자체의 성질을 여러 가지로 고찰하였다.

중국에서도 수론 내지는 이와 비슷한 사고가 있었던 것이 사실이다. 그러나 ‘수론’의 내용은 이들 두 문화권의 수학의 성격차만큼 다르다. 동양(특히 중국과 한국)의 전통수학의 두드러진 특징은 계산기(산목)를 사용하는 ‘대수학’이라 할지라도 일반적인 논증의 절차도, 체계화도 이루어지지 않았다는 점에서 대수학의 명칭에는 어울리지 않으며, 오히려 ‘계산술의 집적(集積)’이라고 해야 옳을지 모른다.

이에 대해서 기하학이 중심을 이루었던 그리스의 수학은 계산술을 낮게 평가하였고, ‘수학자’로 일컬어지는 사람은 이것을 외면하였다. 이 사실은 그리스인들의 사고가 공간의 분석과 그 논증에 있었던 데 대해, 동양인의 사고가 수의 현상에 주된 관심을 기울였음을 말하여 준다.

동양수학(중국·한국)에서의 산목(算木) 사용은 유럽수학의 전면적인 수용이 실시된 지난 세기의 말까지 줄곧 변함이 없었다. 이 계산기의 사용에 의해서 중국계의 수학은 그 성격이 규제되었으며, 고차의 숫자계수방정식(數字係數方程式)의 해법인 천원술(天元術)을 낳은 반면 수학의 내용면에서 크게 제약을 받은 것이 사실이다.

동양의 전통수학의 또 하나 특징은 수학자들이 예외없이 천문·역술가(曆術家)였다는 점이다(이것은 인도·아라비아의 경우도 마찬가지였다). 이와는 대조적으로 고대그리스에서는 수학연구를 담당한 것은 철학자들이었다. 수학자가 천문·역술가였다는 것은 동양의 수학이 농업생산을 기반으로 하는 사회구조와 밀접한 연관이 있었기 때문이며, 이러한 사회적 요청과 계산에 지극히 편리한 기구(籌)의 사용이 계산술에 그 특색을 발휘해 수학을 발전시켰다.

이렇듯 중국계의 전통수학과 유럽수학에 있어서의 수론을 대비시키면 다음과 같이 요약할 수 있다. 즉, 전자에 있어서는 계산기에 의한 수의 ‘현상’을 주된 대상으로 삼는 수의 논리의 발견이 주된 관심이었던 데 비해 후자의 경우에는 수라는 ‘존재’의 구조 구명과 관련된 수의 논리가 주제였다.