순사재집 ()

1934년 박민룡(朴敏龍)이 편집·간행하였다고 하나, 서문·발문이 없어 간기가 자세하지 않다.

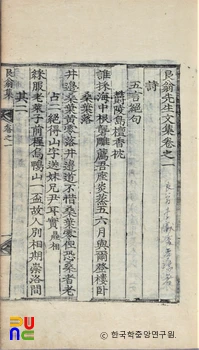

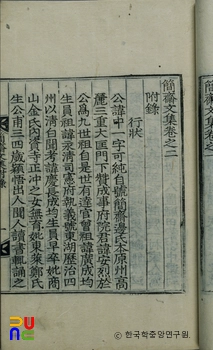

8권 2책. 신활자본. 국립중앙도서관에 있다.

권1∼6에 시 71수, 장(狀) 7편, 서(書) 342편, 잡저 51편, 권7·8에 서(序) 45편, 기(記) 18편, 발(跋) 28편, 명(銘) 7편, 잠(箴) 1편, 혼서(昏書) 4편, 축사(祝辭) 4편, 상량문 5편 등이 수록되어 있다.

과반수가 서(書)로서 주로 친지들과 서로의 안부를 물은 것과 나라의 형편을 개탄한 것이 많고, 이 밖에 경전(經典)의 훈고에 관한 설명, 성리(性理)와 예설(禮說)에 관한 것도 간혹 있다.

잡저의 「증이자도(贈李子度)」 등 18편은 서간문의 형식을 빌려 젊은 선비들을 교육하기 위해 쓴 것이다. 또, 학문하는 요지를 선현들의 말을 빌려 조목별로 지시한 것으로, 대개 경전에 관한 것이 많고 성리와 훈고에 관한 것도 약간 있다.

「망실담후록숙옹훈시가아장(亡室禫後錄肅翁訓示家兒章)」에서는 선현들의 예설에 대해 언급하고, 부재모상(父在母喪)에 대해 기년복을 입고 15개월 만에 담사(禫祀)를 지내야 하는 까닭을 설명하고 남은 13개월은 심상(心喪)으로 치러야 한다고 하였다. 이 밖에 궤연(几筵)에서 하는 곡(哭)에 대해 언급하였다.

「자경설(自警說)」은 자기가 학문에 뜻을 둔 지가 30년이 지났으나 아직 뜻이 확실하게 서지 못한 것은 아는 것이 밝지 못하고 행동이 돈독하지 못해 진실한 공부를 하지 못했다고 자책하고, 자경(自警)하는 말을 특별히 적어서 자신을 채찍질하겠다고 맹세한 것이다.

「기성팔조지도(箕聖八條之圖)」는 기자(箕子)의 여덟 가지 교훈을 그림으로 그려 설명한 것으로 남을 죽인 사람은 죽음으로 보상하고, 남을 상하게 한 사람은 곡식으로 보상하며, 도적질한 사람은 종이 되어 보상하라는 삼금(三禁)과, 부녀자는 음탕하지 말며, 농공(農工)에 종사하는 사람은 전야(田野)를 개척하고 음식을 만들어 제사를 지내며, 선비의 행동을 배우며, 전쟁을 숭상하지 말고, 덕으로 다스리라는 오전(五典)을 조리 있게 설명한 것이다.

이 밖에도 「순명위오사설(舜命爲吾師說)」과 「사빈설(師貧說)」 등은 선비를 가르치는 방법과 선비의 처세에 대해 밝힌 것으로, 탐욕을 금하고 가난하게 살 것을 강조하고 있다.