신심편 ()

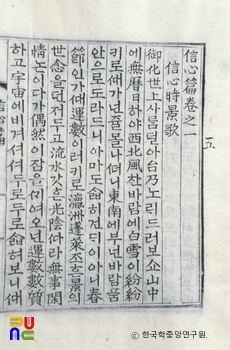

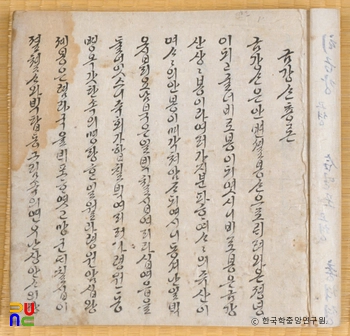

작자 · 연대 미상의 동학가사(東學歌辭)이다. 1932년 경상북도 상주의 동학본부에서 김주희(金周熙)에 의하여 목판본으로 간행된 ≪용담유사≫ 제5권에 수록되어 있다. 국한문 혼용본과 국문본 2종이 있다. <신심시경가>·<신심권학가>·<신심성경가> 등 세 편으로 이루어져 있다. <신심시경가>가 2율각 1구의 880구이며, <신심권학가>가 690구, <신심성경가>가 223구이다. 각 편 모두 4·4조가 주조를 이루고 있다. 사람으로서의 도리를 ‘믿음’으로써 실천하는 것만이 다가오는 운수에 맞게 살아가는 것이라는 요지의 가사이다.

작자 · 연대 미상의 동학가사(東學歌辭). 1932년 경상북도 상주의 동학본부에서 김주희(金周熙)에 의하여 목판본으로 간행된 『용담유사(龍潭遺詞)』 제5권에 수록되어 있다. 작자는 김주희라는 주장이 있으나 분명하지 않다. 국한문 혼용본과 국문본 2종이 있다.

이 작품은 「신심시경가(信心時景歌)」 · 「신심권학가(信心勸學歌)」 · 「신심성경가(信心誠敬歌)」 등 세 편으로 이루어져 있다. 각 편의 분량은 「신심시경가」가 2율각 1구의 880구이며, 「신심권학가」가 690구, 「신심성경가」가 223구이다. 각 편 모두 4·4조가 주조를 이루고 있다. 각 편의 내용과 특징은 다음과 같다.

「신심시경가」는 “어화 세상 사ᄅᆞᆷ덜아/태내 노ᄅᆡ 드러보쇼”로 시작하여 “만코 만은 뎌 사ᄅᆞᆷ들/아뭇조록 ᄭᆡ다라셔/의심의자 다 바리고/신심이자 직켜 ᄂᆡ셔/교훈시행 잘ᄒᆡ셔라.”로 끝맺고 있다.

화창한 봄날을 맞이하여 영주(瀛洲) · 봉래(蓬萊) 등 좋은 경치에 세상 생각을 던져두고 때에 맞춰 미물인 제비와 까마귀들도 효도를 행하니, 오는 운수(運數)를 맞춰 보고자 한다. 그러면서 삼강오륜(三綱五倫)과 인의예지(仁義禮智)를 나타내면 한울님의 덕이 온 천하에 펼쳐질 것이니, ‘신심(信心)’ 두 글자를 지켜 성심으로 믿으라는 교훈을 담고 있다. (崔康賢)

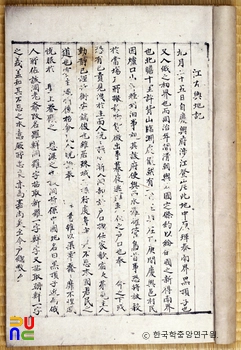

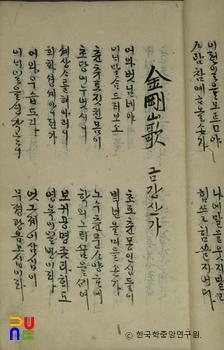

「신심권학가」는 ‘신심(信心)’ 두 글자로써 주장을 삼아 수도에 힘쓸 것을 권면한 것이다. 전반부에서는 도가 이루어지고 덕이 세워지는 모든 수도의 요체가 무엇보다 신실한 마음에 있음을 이야기하고 있다.

후반부에서는 ‘빈천지교 불가망(貧賤之交不可忘)’과 ‘조강지처불하당(糟糠之妻不下堂)’의 옛 교훈을 들어 모든 빈천자들과 남녀부부가 유유상종으로 합심하여 권면 수도함으로써 하늘의 도가 회복되는 운세를 따라 영원히 복을 누리라고 하였다.

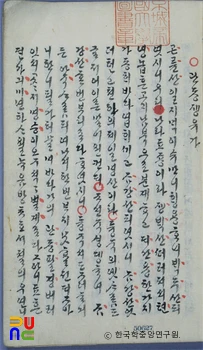

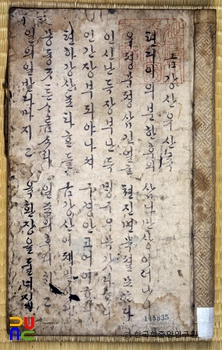

‘성 · 경 · 신(誠敬信)’ 가운데에서 특히 신심의 수련을 강조한 노래이며, 또한 모든 남녀 빈천자들에게 동류의식을 북돋우며 즐거움을 세상 사람들과 함께 할 것을 강조하고 있는 작품이다. 「신심성경가」는 대략 5단락으로 나누어지는데, 모두 천지부모(天地父母)에 대한 효성과 종교적 신심을 강조한 것이다.

제1단락은 모든 사람들에게 오행(五行)의 이치(理致)는 다 마찬가지인데 ‘성 · 경 · 신’을 지킨 자는 군자가 되고, 그렇지 못한 자는 스스로 화를 부르게 되니 깊이 깨달아야 한다는 것이다. 제2단락은 부모공경에는 ‘성 · 경 · 신’이 으뜸이라는 것을 노래하였다.

제3단락은 천지부모의 교훈을 본받아 오는 운수를 알아내고 널리 백성을 구제하고, 옛 성현의 본을 받아 하늘 공경하는 예를 밝힌다고 하였다.

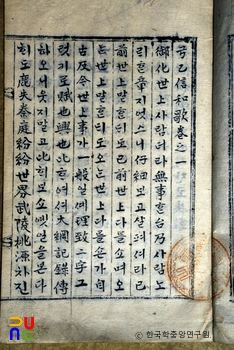

제4단락은 하늘을 공경하고 하늘의 이치에 순응하여 마음의 정기(正氣)를 닦는 법을 글로 지어 전하니 명심할 것과 부모 공경과 자손의 도리를 지키면 만세(萬世)의 명현(明賢)이 될 것이며, 그렇지 않으면 금수에 가깝게 될 것이라고 하였다.

제5단락은 모든 일에 신심을 지키고 지성과 공경의 뜻을 잊지 않으면 아무리 세상이 어지럽다 해도 천지부모가 보살필 것이며, 이를 시행하지 않으면 후회해도 소용 없으니 부디 깨달아서 장부의 뜻을 펴보라고 하였다.

「신심편」은 사람으로서의 도리를 ‘믿음’으로써 실천하는 것만이 다가오는 운수에 맞게 살아가는 것이라는 요지의 가사이다.