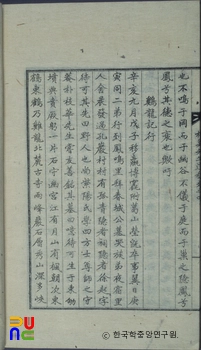

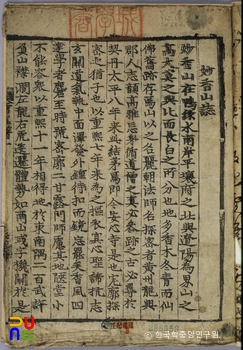

쌍계유고 ()

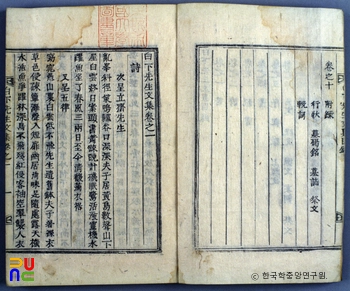

10권 5책. 필사본. 서문과 발문이 없어 간행연대는 알 수 없다. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서 등에 있다.

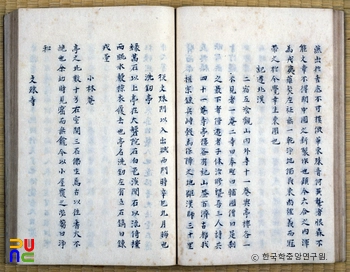

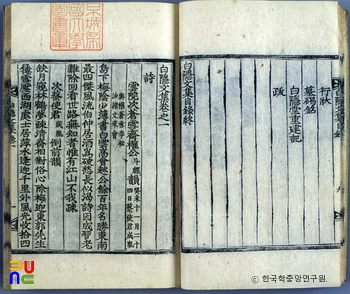

권1에 시 178수, 권2·3에 소차(疏箚) 54편, 권4에 서계(書啓) 7편, 계달(啓達) 3편, 의(議) 30편, 강설, 권5에 책문(冊文) 6편, 악장 2편, 치사(致詞) 4편, 전(箋) 19편, 교서 2편, 비명 3편, 권6·7에 묘갈명 10편, 묘지명 16편, 묘지 4편, 묘표 20편, 권8에 행장, 유사, 시장(諡狀) 5편, 권9에 애사 1편, 제문 32편, 서(序) 7편, 권10에 기(記) 3편, 발(跋) 7편, 책(策) 3편, 상량문 1편, 잡저 9편 등이 실려 있다.

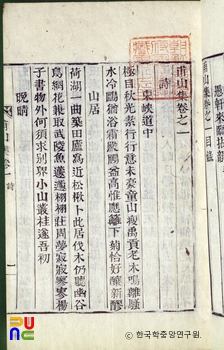

시 가운데 「우서이수(偶書二首)」는 관직에 있으면서 느끼는 감회나 우수를 읊은 것이다. 소에는 사직하거나 치사(致仕)하는 내용이 많으며, 서계는 대개 국왕의 전유(傳諭)·별유(別諭)를 받고 쓴 것이다.

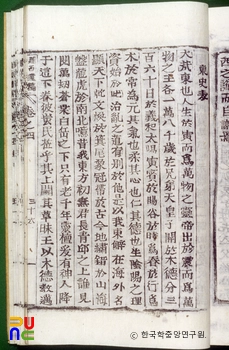

의는 경서(經書)의 강의(講義), 읍(邑)의 설치, 주전(鑄錢), 군정(軍政), 복제(服制), 상제례(喪祭禮) 등 각종 정책의 입안에 관한 것으로, 조선 후기의 사회경제적 실상을 연구하는 데 도움이 된다.

강설은 주강(晝講)·석강(夕講) 등에 참여하면서 기록한 글이며, 서와 발은 『문원보불(文苑黼黻)』·『규장각제명기(奎章閣題名記)』·『대전통편』·『선원보략(璿源譜略)』·『갱장록(羹墻錄)』 등에 붙인 것이다.

잡저에는 1753년(영조 29)에 설악산을 유람하고 쓴 장편의 기행문인 「설악왕환일기(雪嶽往還日記)」, 자신의 시론을 밝힌 「칠언쌍운변(七言雙韻辨)」 등이 있다.