역파문집 ()

4권 2책. 석인본. 1937년 아들 병성(丙星)이 편집, 간행하였다. 권두에 권연하(權璉夏)·김도화(金道和)의 서문, 권말에 유연구(柳淵龜)·이승규(李承奎)의 발문이 있다. 국립중앙도서관, 한국학중앙연구원 장서각, 한국국학진흥원에 있다.

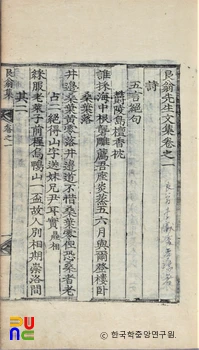

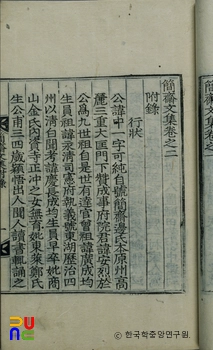

권1·2는 시 100수, 만사(輓詞) 31수, 부(賦) 1편, 서(書) 13편, 권3·4는 서(序) 2편, 기(記) 4편, 잠(箴) 1편, 상량문(上樑文) 2편, 제문(祭文) 6편, 잡저 3편, 유사(遺事) 2편, 부록으로 만사 4수, 제문 7편, 애사(哀詞)·행장(行狀) ·묘갈명(墓碣銘)·유사 각 1편, 기 2편, 상량문 1편 등으로 구성되어 있다.

시는 운율이 청고하고 시편마다 강개함이 나타나 있다. 「송경회고(松京懷古)」·「만월대(滿月臺)」·「선죽교(善竹橋)」 등은 충신과 열사들의 혼을 추모하고 흥망성쇠가 덧없음을 읊은 것이고, 「역파음(櫟坡吟)」·「원조음(元朝吟)」·「제야음(除夜吟)」 등은 자신의 무기력함을 자탄한 시이다.

「경모록(景慕錄)」은 주희(朱熹)의 학문적 공적을 찬양하고 그 사상을 간추려서 조정(朝政)·제가(齊家)·충군(忠君)·접대·의복·음식 등 17개항으로 정리해놓은 것이다. 「남신대(楠神對)」는 일상사와 신명 및 학문에 관한 사항들을 문답형식으로 기술해놓은 것이다.

부의 「서정부(西征賦)」는 평양에 가서 서경(西京)의 유적지를 돌아보고 그 감회를 기록한 것으로, 안동부(安東府)에서 삼태사묘(三太師廟)를 배알하고 선조의 위업을 추모하면서 삼태사가 고려의 태조를 도와 견훤(甄萱)을 토벌하던 상황을 묘사하고 있다. 이밖에도 수신의 조목을 기술한 「자경잠(自警箴)」 등이 있다.