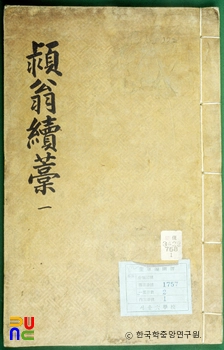

영옹속고 ()

5권 2책. 활자본. 『금릉집(金陵集)』과 『귀은당집(歸恩堂集)』의 속집(續集)으로 만들어진 것이며, 간행연대는 미상이다. 권두에 자서(自序)가 있다. 규장각 도서·장서각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

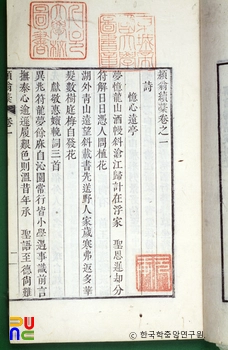

권1은 시 43수, 권2는 응제문(應製文) 14편, 계(啓) 13편, 소차(疏箚) 10편, 권3은 소차 27편, 권4·5는 의(議) 9편, 서기(序記) 6편, 제문 2편, 언행록 1편, 신도비 2편 등으로 구성되어 있다. 응제문 14편 중 4편과 소차 37편 중 13편은 제목만 남아 있다.

계의 가운데 「걸령선부택수령잉행징탐지정상전계(乞令選部擇守令仍行懲貪之政上殿啓)」는 민생이 도탄에 빠진 것은 대개 수령의 선임을 잘못하여 기강이 문란하여졌기 때문이라고 지적하여, 수령 선택을 잘 할 것과 탐관오리를 철저히 징계해야 한다고 주장한 내용이다.

「논과시구폐계(論科試捄弊啓)」는 과장(科場)의 폐단이 날이 갈수록 심해감을 지적한 뒤 구폐의 방법을 구체적인 예를 들어 제시한 것이다.

「편전차대인순문논제도양전계(便殿次對因詢問論諸道量田啓)」와 「논양전제이계(論量田第二啓)」는 전정(田政)이 점차 문란해져감을 지적하고, 선조 때의 이항복(李恒福)과 숙종 때의 김창집(金昌集)이 균전사(均田使)를 파견하여 점차적으로 양전한 사실을 예로 들면서 양전할 것을 주장한 내용이다.

소차는 주로 사직에 관한 것들이다. 의는 상복제(喪服制)·관례(冠禮)·천릉시(遷陵時) 등의 의례(儀禮)에 관한 것들이며, 당시의 제도와 의식절차 등을 볼 수 있는 자료이다.