예기집설보 ()

안정복(安鼎福: 1712~1791)의 본관은 광주(廣州)이며, 자는 백순(百順), 호는 순암(順菴) · 한산병은(漢山病隱) 등이다. 역사서 『동사강목(東史綱目)』을 저술하였고, 전통적인 주자학의 실천성을 강조하였다.

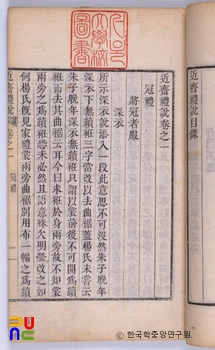

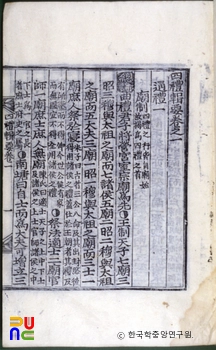

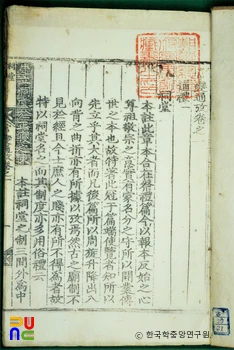

1권 1책의 필사본이다. 서문이나 발문은 없고, 권말에 ‘예기집설보권지일종(禮記集說補卷之一終)’으로 끝맺고 있다. 국립중앙도서관 등에 소장되어 있다.

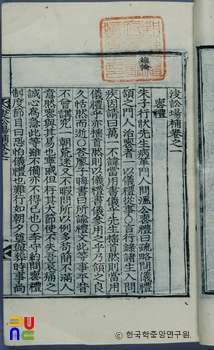

서문이나 발문이 없어 정확한 편찬 및 간행 경위는 확인할 수 없다. 다만 안정복의 예학은 그가 작성한 『가례주해(家禮註解)』와 『가례익(家禮翼)』을 통해 확인할 수 있는데, 이는 『가례(家禮)』의 문제의식과 관련이 깊다고 할 수 있다. 스승인 성호(星湖) 이익(李瀷)의 『가례질서(家禮疾書)』와 『성호예식(星湖禮式)』의 계승 관계도 중요하다. 『예기집설보(禮記集說補)』에서 볼 수 있는 의문 나는 주제들은 주로 『가례』의 상례(喪禮)와 관련된 것들이다. 그러므로 이 책은 『가례』의 문제의식 속에서, 원나라 진호(陳澔)의 『예기집설(禮記集說)』의 내용을 검토한 것이라고 추론할 수 있다.

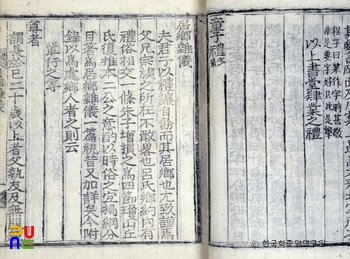

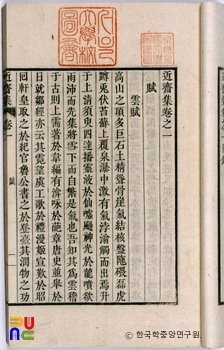

『예기집설보』는 「곡례상(曲禮上)」, 「곡례하(曲禮下)」, 「단궁상(檀弓上)」, 「단궁하(檀弓下)」, 「왕제(王制)」, 「월령(月令)」, 「증자문(曾子問)」, 「문왕세자(文王世子)」, 「예기(禮器)」, 「교특생(郊特牲)」 등 총 10편으로 구성되어 있다.

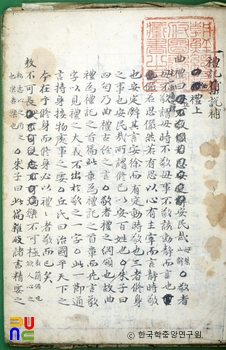

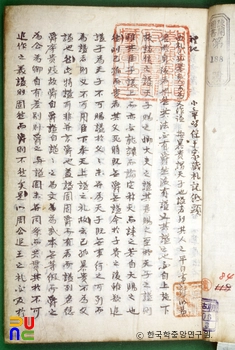

안정복은 『예기집설보』에서 본문의 의미가 분명치 않은 부분을 지적하는 한편, 기존의 잘못된 해석에 대해 자신의 견해를 제시하고 이를 중국과 조선의 예서를 활용하여 비판적으로 검토하였다. 그는 정현(鄭玄)이나 마융(馬融) 등의 설을 수용하거나 비판하는 한편, 구준(丘濬)의 『가례의절(家禮儀節)』, 『공자가어(孔子家語)』, 그리고 이익의 『소학질서(小學疾書)』 및 『가례질서』 등을 인용하였다. 인용 후에는 ‘안(按)’ 혹은 ‘근안(謹按)’을 통해 자신의 견해를 정리하는 방식을 취하는데, 이러한 점에서 『예기집설보』 역시 『예기의(禮記疑)』와 더불어 『가례』의 문제의식을 중심으로 『예기』를 검토한 결과물임을 알 수 있다.

안정복의 예학에 대한 연구는 아직 미비한 편이며, 이는 그의 『가례』 관련 저술 가운데 상당수가 미상(未詳) 상태이기 때문이다. 따라서 『예기집설보』와 『예기의』 등 발굴된 자료를 통해 안정복 예학의 성격과 전개 과정을 재구성할 필요가 있다. 이 책은 안정복의 친필이라는 점에서 매우 귀중한 가치를 지니며, 일부에는 현토(懸吐)가 달려 있어 국어사적 측면에서도 중요한 의미를 지닌다.