오효원 ()

오효원(吳孝媛)은 일제 강점기 우리나라·중국·일본에서 활동했던 여성 교육자·여류문인이다. 구로시회(九老詩會) 등 당시 조정 대신과 원로들이 결성한 시회(詩會)에 참여하여 시명(詩名)을 떨쳤으며, 일본과 중국에서 유학하며 당대 명사들과 교유하였다. 신명여학교(新明女學校)를 건립하였고, 신명여학교·숭신여학교(崇信女學校)·공옥여학교(攻玉女學校)에서 교사 생활을 하였다. 저서로는 『소파여사시집(小坡女士詩集)』이 있다.

본관은 해주(海州), 자는 경도(景陶), 호는 몽금(夢今)이다. 경상북도 의성(義城) 출생이다. 1889년 오시선(吳時善, 18591927)과 이춘파(李春坡, 1867?)와의 사이에서 장녀로 출생했다. 초명은 덕원(德媛)이다.

1897년 9세부터 남장을 하고 서당에 나가 한문을 배웠으며 얼마 되지 않아 시를 지을 줄 알았다고 한다. 1898년(광무 2)에는 의성과 의흥(義興) 두 고을에서 시행된 백일장에서 장원을 차지하였는데, 답안지가 도성 문에 방으로 내걸 만큼 뛰어났다고 전해진다.

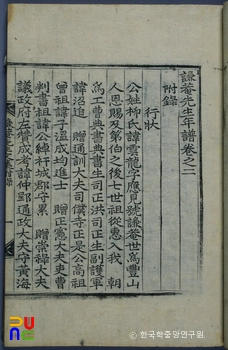

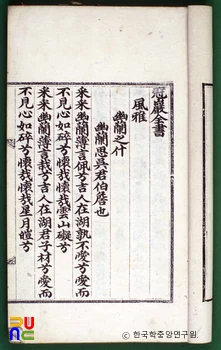

1902년(광무 6) 14세 때 공금을 사사로이 쓰는 일로 감옥에 수감된 아버지를 석방시키기 위해 홀로 서울에 상경하였고, 판서(判書) 김종한(金宗漢) · 민영선(閔泳璇) 등 당시 세도가들에게 청원하여 아버지를 석방시켰다. 서울에 상경하였을 당시 오효원은 여러 명사들의 시회(詩會)에 참여하며 시를 짓기도 하였다. 김성근(金聲根, 18351919) · 김종한 · 민영환(閔泳煥, 18611905) · 김가진(金嘉鎭, 1846~1922) 등 당시 조정의 대신들과 원로들이 결성한 구로시회(九老詩會)에 참석하여 지은 시가 그녀의 시집 『소파여사시집(小坡女士詩集)』에 수록되어 있다.

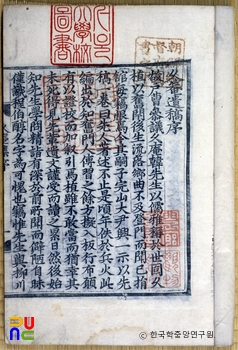

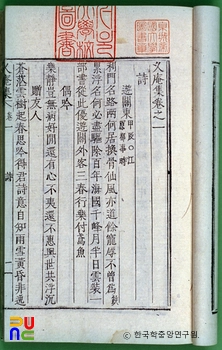

1908년부터 1918년까지 일본과 중국에 다녀왔다. 1908년에 일본에 가서 유학하는 한편, 여성의 교육 문제에 매우 적극적이어서 이토 히로부미〔伊藤博文〕의 도움으로 일본에서 여학교 창립 자금을 모아 귀국한 후에 신명여학교(新明女學校)를 건립하기도 하였다. 1909년(융희 3) 21세에는 도쿄〔東京〕에 있던 한국공사대리(韓國公使代理) 신해영(申海永)과 약혼하였다. 그러나 신해영이 병사(病死)했고, 신해영이 병사한 지 얼마 되지 않아 오효원은 고국으로 돌아와 4년간 신명 · 숭신(崇信) · 공옥(攻玉)의 여학교 교감들의 요청으로 교사 생활을 하며 지냈다. 1916년 28세에는 학생복 차림으로 중국 상하이에 갔다. 상하이에서 작품 활동을 하면서 『신신보사(申新報社)』에 시와 글을 게재해 생계를 유지하였으며, 주1 · 주2 · 주3 등 당대의 명사들과 두루 교유하며 시를 주고받았다.

1918년 중국에서 귀국한 직후에 윤명은(尹命殷)과 혼인하였다.

1928년에는 조선미술전람회에서 「백세청풍(百世淸風)」이라는 제목의 초서(草書) 작품으로 서예 부문에서 입선(入選)하였으며, 청량리에서 보육원 기금 모금 자선휘호회(揮毫會)를 펼쳤다.

세상을 떠난 시기는 밝혀지지 않았으나 『소파여사시집』에 1929년에 쓴 자서(自序)가 있는 점으로 미루어 볼 때 41세 이후에 세상을 떠난 것으로 보인다.