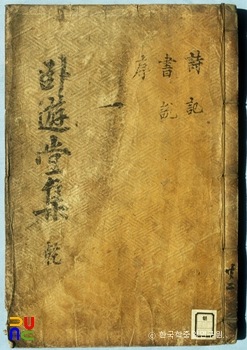

와유당문집 ()

1854년(철종 5) 박진경의 후손 박기만(朴耆萬)이 편집·간행하였다. 권두에 이한응(李漢膺)의 서문이 있다.

4권 2책. 목판본. 국립중앙도서관, 연세대학교 도서관에 있다.

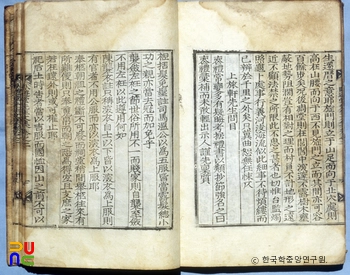

권1∼3에 시 152수, 서(書) 13편, 서(序) 3편, 기 3편, 설(說) 1편, 녹(錄) 1편, 명(銘) 2편, 제문 12편, 잡저 4편, 권4에 부록으로 기(記) 1편, 제문 8편, 가장·행장·봉안문·축문·묘갈명 각 1편 등이 수록되어 있다.

난리를 겪은 탓에 강개한 생각과 호방한 기상이 곁들여 있고 나라를 근심하는 마음이 잘 나타나 있다. 「문성하지맹(聞城下之盟)」은 인조가 남한산성을 내려와서 청나라와 강화했다는 소식을 듣고 터져 나오는 울분을 토로한 것이다. 「우음(偶吟)」은 세상사와 등지려는 뜻을 밝힌 것이다.

서(書)는 친지간에 안부를 전한 것이 많다. 「상여헌선생문목(上旅軒先生問目)」에서는 예가 늘 변하는 데 대해 많은 의혹을 느끼고 있던 차에 예서(禮書)에서 종류별로 뽑아 『상례휘보(喪禮彙補)』를 만들어 먼저 선생에게 여쭙는다고 하였다. 단괄(袒括)·염습(斂襲)·진습의(陳襲衣)·봉구조조(奉柩朝祖) 등 조목별로 의심스러운 곳을 열거하여 가르침을 구하고 있다.

「석가산설(石假山說)」은 돌과 산을 사람에 비유해 설명한 것이다. 돌은 흙의 정기이며 산의 뼈대이므로 흙이 없으면 돌 같고 돌이 있으면 산 같아서 돌과 산의 구분이 애매하다고 지적하고 있다. 천지간에 가장 큰 것은 산이고 가장 신령스러운 것은 사람인데, 산의 조종(祖宗)은 곤륜산(崑崙山)이요 사람의 목표는 성인(聖人)이므로, 곤륜산을 본 뒤에 산의 참모습을 알 수 있고, 성인을 보아야만 사람의 진면목을 알 수 있다는 것이다.

「금오록(金烏錄)」은 금오산을 보기 위해 산 아래 대혈사(大穴寺)에서 하룻밤을 자면서 금오산에 얽힌 전설과 길재(吉再)의 높은 덕을 추모한 글이다. 금오산을 두루 돌아보고 절경과 사적을 낱낱이 기록하고 있다.