우산고시초 ()

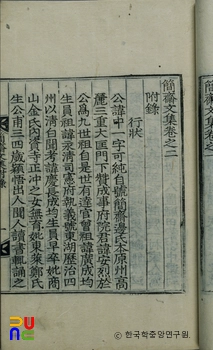

3권 3책. 필사본. 1847년(헌종 13) 아들 동식(東植)이 편집하였다. 권두에 삼종(三從) 용재(龍在)의 서문이 있다. 규장각 도서에 있다.

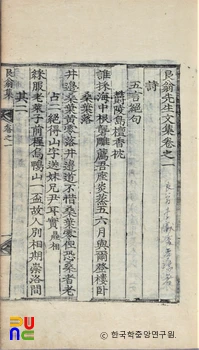

권1·2에 시 629수, 권3에 시 85수, 부록으로 만사 42편, 제문 9편 등이 수록되어 있다. 시는 만당(晩唐)과 송대(宋代)의 시풍을 본받았으며, 선가(禪家)의 돈오(頓悟)한 풍미가 깃들여 있다는 평을 받고 있다.

특히, 계절적 감회를 읊은 것이 많은데, 「춘야(春夜)」·「춘우(春雨)」·「춘청(春晴)」·「춘초(春草)」 등은 봄에 사물을 보며 느낀 감동을 날카로운 시상에 융합시켜 표현한 작품이다. 또한, 「송춘(送春)」·「전춘(餞春)」도 화려한 봄을 보내는 아쉬움이 인간의 고뇌 속에 숨겨져 있는 적막과 대조되어 표현된 작품이다.

「강야취우(江夜驟雨)」·「강루관우(江樓觀雨)」·「강상회인(江上懷人)」·「강루우음(江樓偶吟)」 등은 강을 소재로 하여 읊은 것이고, 「대객(對客)」·「유객(留客)」·「기인(寄人)」·「증인(贈人)」·「송객(送客)」·「객래(客來)」 등은 인간과 인간의 관계를, 「접(蝶)」·「문(蚊)」·「영학(咏鶴)」은 곤충들의 생태와 습성을 잘 묘사한 시이다.

「노장(老將)」·「노마(老馬)」에서는 늙고 병들면 옛날의 명예도 간곳없이 세인의 머리 속에서 사라진다고 하여 인생의 허무함을 읊었고, 「청량사(淸凉寺)」·「천축사(天竺寺)」·「해인사(海印寺)」·「용흥사(龍興寺)」 등에서는 아름다운 주위의 경치와 절의 한적한 모습을 잘 묘사하고 있다. 그밖에도 「장안사(長安寺)」·「마하연(摩訶衍)」 등 20여수는 금강산의 풍경을 그리듯 담고 있다.