월촌집 ()

1935년 하달홍의 증손 하종헌(河琮憲)과 문인들이 편집·간행하였다. 권두에 하겸진(河謙鎭)의 서문이, 권말에 하우선(河禹善)의 발문이 있다.

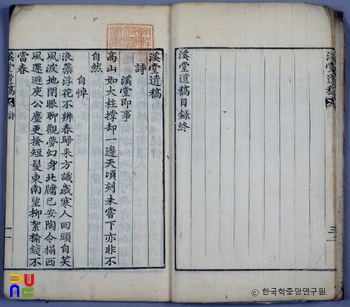

9권 5책. 목활자본. 국립중앙도서관, 전주대학교 도서관, 서울대학교 도서관, 연세대학교 도서관, 고려대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 있다.

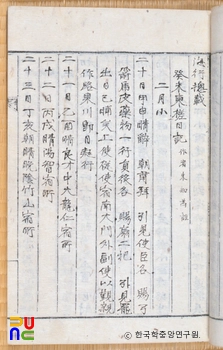

권1∼4에 부(賦) 1편, 시 620수, 권5에 서(書) 47편, 권6에 잡저 23편, 서(序) 15편, 기(記) 23편, 권7에 발(跋) 11편, 명(銘) 5편, 잠(箴) 1편, 축문 2편, 제문 16편, 상량문 1편, 유사 1편, 전(傳) 3편, 속집으로 시 190수, 권8·9에 부록으로 만(挽)·제문·가장·행장·행장략·사우록(師友錄) 등이 수록되어 있다.

시는 상당한 분량을 차지하고 있는데 시재가 뛰어나 널리 알려졌다. 내용은 맑으면서도 부화하지 않고 화려하면서도 법이 있다는 평을 받고 있다.

서(書)는 당시 사우(師友)들과 왕래한 서신으로, 특히 기정진(奇正鎭)과는 시율(詩律)과 심리(心理)·도(道)·기(器) 등에 대한 학문적 견해 차이를 토론하고 있다. 진양군수 정현석(鄭顯奭)이 치정(治政)에 대해 물어오자 그에 답한 편지에서, 복호(復戶)·불수(不受)·구처(區處)의 세 가지 병폐를 지적하고 있다. 그 대책으로 가난한 백성에게 편중되어 있는 부역(賦役)을 공평하게 재조정할 것, 노비를 많이 둔 부호들에게도 병역의 형평을 맞출 것, 각 지방의 경계를 분명히 하여 백성들에게 불이익이 가지 않도록 조처할 것 등을 제시하고 있다.

잡저 중 「약설(藥說)」은 병이 난 뒤 치료를 해도 효험이 없다가 부지런히 일하는 가운데 병이 나았던 자신의 체험을 비유하여 논술한 글이다. 관리는 나라의 의원으로서 백성들이 각자 직업에 전념할 수 있게 해야 하며, 그것이 곧 나라를 다스리는 일의 요체임을 논술한 글이다.

「균부설(均賦說)」은 당시 풍속이 퇴폐해지고 기강이 서지 않는 원인을 부역의 불공평함에 있다고 지적하여 물질적 풍요에 정신적 안정을 주장하는 실학 정신을 담고 있다. 「맹호설(猛虎說)」은 호랑이가 산골에 살면 해가 없지만 큰길가에 살게 되면 재앙이 생기듯 인재의 등용 여하에 따라 정치의 득실이 있음을 비유적으로 밝히고 있다.

처사적 삶 속에서도 민족의 현실을 관심 있게 직시하면서 살아가는 양심적인 지식인의 면모를 엿볼 수 있다.