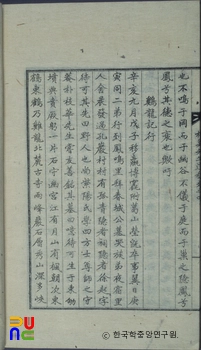

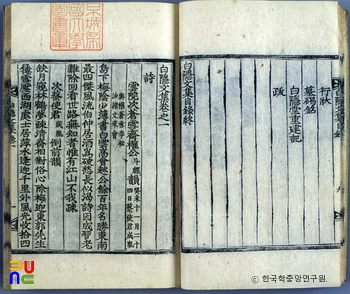

유금강산기 ()

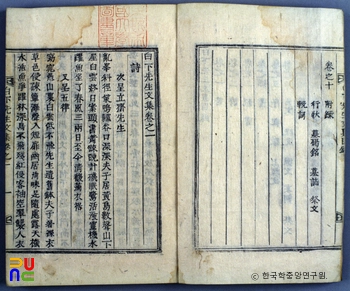

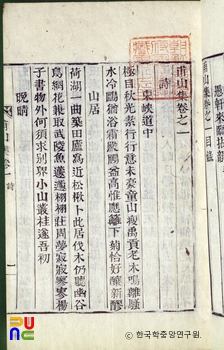

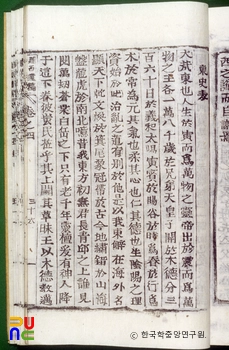

조선 중기에 이형윤(李炯胤)이 지은 금강산 기행문. 그의 문집인 『창주집 滄洲集』에 수록되어 있다. 「유금강산기」는 종실(宗室) 문인인 저자가 1615년(광해군 7) 7월 27일에 서울을 출발하여 금강산을 유람하고 8월 26일에 돌아와 기록한 글이다. 그 내용은 다음과 같다.

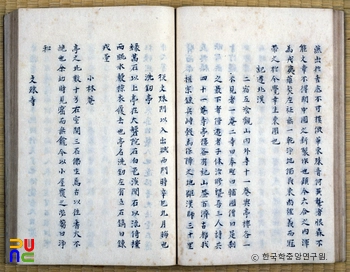

이형윤은 서울의 숭인문(崇仁門)을 떠나서 영평(永平)과 금화(金化)를 지나 배에 오른다. 우선 총석정(叢石亭)에서부터 유람을 시작하여 다음에 금란굴(金瀾窟)을 살펴보고 삼일포(三日浦)로 간다.

이어서 송도(松島) · 구암(龜巖) 등을 돌아보고 신계사(新戒寺)와 도솔암(兜率菴)을 거쳐 구정봉(九井峰)에 이르러 눈 내리는 광경을 바라본다.

이형윤은 발연(鉢淵)에 다가가서 돌빛의 희고 매끄러운 상태를 옥과 같다고 경탄한다. 다시 길을 나서 숙고(稤庫)를 지나 백천교(百川橋)에 올라보니, 아래에 있는 흰돌과 맑은 물이 거울과 같은데, 연어와 송어가 놀고 있어 마치 그림과 같았다.

구점(狗岾)과 장항(獐項)을 지나 외원통(外圓通)에서 잠시 쉬고 박달곶(朴達串)으로 옮겨간다. 고개가 몹시 높고 가파로워 앞으로 나아갈수록 점점 더 높아졌다. 여기에서 상운암(上雲菴)을 지나 유점사(楡岾寺)에서 일박한다.

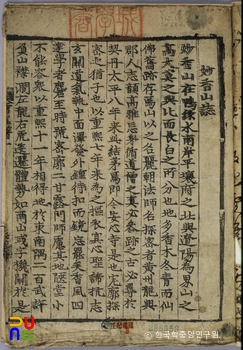

하령대(下靈臺) · 자월암(自月菴)으로 해서 만경대(萬景臺)에 오른다. 길을 반대로 하여 상령대를 거쳐 묘길상(妙吉祥)을 구경하고 마하연(摩訶衍)으로 들어간다. 보덕굴(普德窟)을 보고 만폭동(萬瀑洞)으로 가서 유명한 양사언(楊士彦)의 ‘봉래풍악지화동천(蓬萊楓嶽之化洞天)’이라는 큰 글씨를 감상한다.

표훈사(表訓寺)를 지나서 정양사(正陽寺)에 이르러 쉰다. 천일대(天逸臺)에 올라 중향성(衆香城) · 수미봉(須彌峰) · 반야봉(般若峰) · 비로봉(毘盧峰) 등의 수많은 봉우리를 전후좌우로 둘러본다. 유명한 시왕동(十王洞)을 보았다.

금강산에는 이러한 곳이 세 곳이나 있다고 하였다. 마지막으로 단발령(斷髮嶺)을 거쳐 춘천을 지나 귀로에 오른다.

「유금강산기」는 시인의 필치가 돋보이는 작품이다. 도중에 풍류도 곁들여가면서 여행하고 있음이 특징이다.