이집 ()

본관은 진성(眞城). 자는 백생(伯生), 호는 세심재(洗心齋) 또는 수월헌(水月軒). 이황(李滉)의 5세손으로, 교관(敎官) 이영철(李英哲)의 아들이다. 어려서부터 총명하고 시(詩)·부(賦)에 능하여 이현일(李玄逸)의 칭찬을 받았다.

유후장(柳厚章)·성문하(成文夏) 등에게서 성리학을 배웠고, 권두인(權斗寅)·권두경(權斗經) 등과 함께 도학을 강마하였다. 『논어』를 근본으로 하고, 『심경(心經)』과 예서(禮書)에 힘을 쏟아 예학에 밝았다.

1709년(숙종 35) 음관(蔭官)으로 추천되어 상서원직장(尙瑞院直長) 등을 지냈다. 이 때 상서원의 어보(御寶) 낙인과 관련된 오랜 폐단을 시정하기도 하였다. 영의정 이유(李濡), 판서 이건명(李健命), 박권(朴權) 등이 이집을 존중하여 벼슬에 추천하기도 하였다. 의금부도사·삼가현감(三嘉縣監) 등을 지내고 향리로 은퇴하였다.

1728년(영조 4) 이인좌(李麟佐)의 난이 일어나자 도산서원(陶山書院)에서 친족들과 함께 의병을 일으키고 군량을 모집하였다. 난이 평정된 뒤 조정에서 상으로 관작을 주고자 하였으나 사양하였다.

벼슬이나 재물에 마음을 두지 않고, 오로지 학문과 수양, 그리고 후진 양성에 진력하여 그 덕망이 영남 일대에 칭송되었다. 또한, 봄·가을에는 도산서원에서 강회(講會)를 열어 원근에 사는 학자들과 학문을 토론하고 면학의 기풍을 진작시키기도 하였다. 죽은 뒤에 이조참판이 증직되었다.

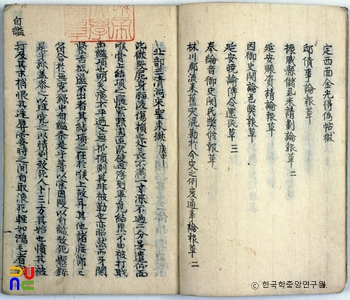

저서로는 『종심록(從心錄)』·『한골록(閑汨錄)』·『가례부해(家禮附解)』·『경의(經義)』·『예론(禮論)』 및 시문집인 『세심재집』이 전한다.