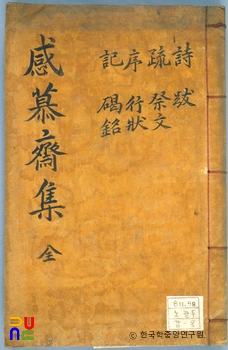

일봉유고 ()

이교문의 아들 이일(李鎰)의 편집을 거쳐 1947년 손자 이용순(李龍淳)에 의해 간행되었다. 권두에 오준선(吳駿善)의 서문, 권말에 이용순의 발문이 있다.

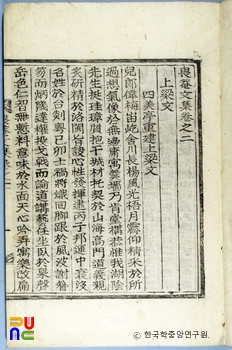

8권 4책. 석인본. 고려대학교 도서관, 연세대학교 도서관, 서울대학교 도서관 등에 있다.

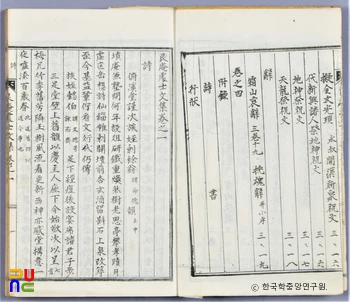

권1∼4에 시 507수, 권5·6에 소(疏) 1편, 서(書) 77편, 권7·8에 잡저 3편, 서(序) 6편, 기(記) 9편, 제발(題跋) 4편, 상량문 1편, 제문 7편, 유묵, 부록으로 행장·묘표 등이 수록되어 있다.

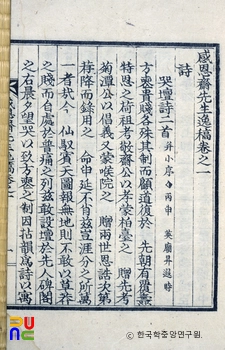

소(疏)의 「갑오오월이십일일소(甲午五月二十一日疏)」는 1894년(고종 31) 최재철(崔在澈)을 대신하여 지은 것이다. 호남에 괴상한 민란이 일어나고 사도(邪徒)가 횡행하자 그 원인은 각국이 통화(通貨)한 뒤로 모두 이익만을 추구하여 청렴한 풍속이 없어지고 기강이 무너졌기 때문이라고 지적하였다. 따라서 백성을 침해하는 전운사(轉運司)와 만물세(萬物稅) 등을 없애고, 매작(賣爵)·호포(戶布)·주전(鑄錢)·진헌(進獻)·상벌(賞罰)·연병(鍊兵) 등의 시폐를 시정할 것을 촉구하였다.

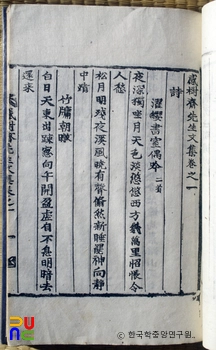

시 가운데에는 선죽교에서 정몽주(鄭夢周)의 성인비(成仁碑)를 보고 살신성인한 정몽주의 절개를 높이 찬양한 작품이 있다. 또한, 금산의 전쟁터를 지나다가 그곳에서 순절한 조헌(趙憲)과 고경명(高敬命)에 대해 지은 시가 있다. 서(書)는 주로 스승인 기정진(奇正鎭)을 비롯하여 임헌회(任憲晦)·조성가(趙性家)·최익현(崔益鉉)·기우만(奇宇萬) 등과 왕복한 것으로, 경의(經義)와 한말(韓末)의 시사(時事)에 관한 논술이 많다.

제문 가운데 「제면암최공문(祭勉庵崔公文)」에서는 의병장 최익현의 의리와 절개를 높이 평가하고 훌륭한 인물을 잃어버림을 슬퍼하였다. 「황고소송부군유사(皇考小松府君遺事)」는 아버지의 생전의 행적으로서 1876년(고종 13) 흉년에 3,000여 명을 구제한 사실이 기록되어 있다.