ㅈ

‘지읒’이라 읽는다. 국어의 자음 가운데 목젖으로 콧길을 막고 앞혓바닥을 센입천장[硬口蓋]에 넓게 대었다가 날숨으로 그 자리를 터뜨리면 마찰도 함께 일으키며 나는 무성무기경구개파찰음(無聲無氣硬口蓋破擦音)을 표기하는 데 쓰인다.

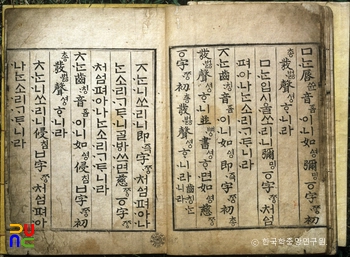

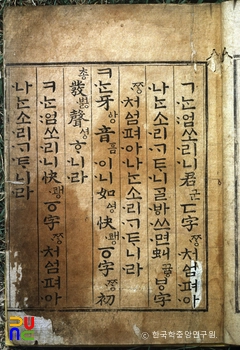

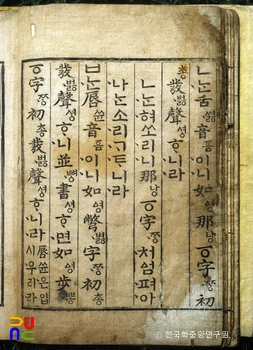

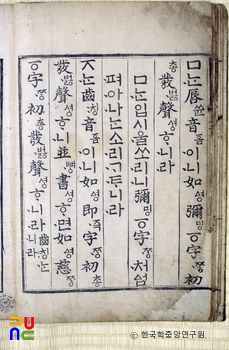

훈민정음 창제 때에는 같은 치음(齒音)인 ‘ㅅ’음보다 소리가 세게[厲]난다고 하여, 치음의 기본글자로 삼은 ‘ㅅ’자에 획을 더하여 ‘ㅈ’자를 만들었다. ‘ㅈ’음은 국어의 초성과 종성에 두루 쓰이나 종성(받침)으로 쓰일 경우에는 ‘ㄷ’음의 내파음과 똑같은 상태로 끝난다.

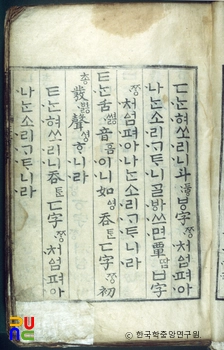

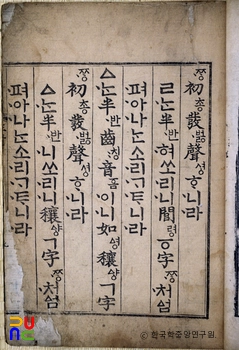

한글 자모의 이름을 처음으로 보인 『훈몽자회』(1527) 범례에서는 ‘초성독용팔자(初聲獨用八字)’란에 ‘ㅈ 之’라고만 하였으나, 국문연구소(國文硏究所)의 『국문연구의정안(國文硏究議定案)』(1909)에는 ‘ㅈ 지읒’이라고 되어 있고, 조선어학회의 「한글맞춤법통일안」(1933)에서도 ‘지읒’으로 정하여 이것이 오늘날까지 그대로 이어져 내려왔다.

자모의 순서가 훈민정음 창제 때에는 조음위치별로 되어 있어서, ‘ㅈ’자가 아음(牙音)의 ‘ㄱ’자로부터 열세번째였으나, 1751년(영조 27)의 『삼운성휘(三韻聲彙)』에 실려 있는 ‘언자초중종성지도(諺字初中終聲之圖)’에는 ‘ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅋ, ㅍ, ㅎ’으로 되어 있어서 오늘날과 같이 아홉번째가 되었다. ‘ㅈ’음의 조음위치가 훈민정음 창제무렵인 15세기 중세국어에서는 혀끝과 잇몸 사이였으나, 17세기경부터 오늘날과 같이 앞혓바닥과 센입천장 사이로 옮겨졌다는 설도 있다.