저보 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

경저에서 본군에 보고, 통지하는 문서. 경저리 · 저리 · 저인 · 경저주인 · 경주인.

내용

서울에는 중앙과 지방의 연락기관으로서 전국 각 군현의 저사(邸舍)가 설치되어 있었는데, 이를 경저라고 하였다. 이 경저를 맡아 운영하는 사람을 경저리(京邸吏)·저리(邸吏)·저인(邸人)·경저주인(京邸主人)·경주인(京主人) 등으로 불렀다.

이 제도는 고려 중엽부터 조선 말기까지 계속되었다. 원래 경저의 역(役)은 지방에서 향리를 상경시켜 일정한 기간 종사하게 한 뒤 교체하였던 것인데, 대동법 실시 이후에는 지방에서 상경하지 않고 서울사람들이 역가(役價)를 받아 경영하였다.

경저의 임무는 신임수령에 대한 금전의 대여 및 봉사, 상경하는 지방민 및 이례(吏隷) 등에 대한 숙식 등 편의제공, 중앙과 지방의 문서연락, 지방세공(地方稅貢)의 대납 등이었다.

경저리는 그러한 일을 한 뒤에 그에 대한 대가를 수령·지방민·이례 등에게 그 몇 배를 청구하여 이익을 취할 수 있었으므로 조선 후기 경저리의 역은 이권화하였고, 경저리의 자리는 비싼 값으로 매매되었다.

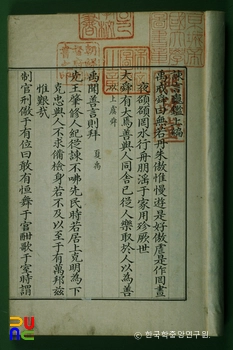

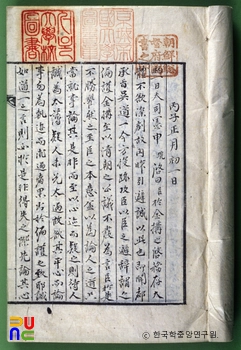

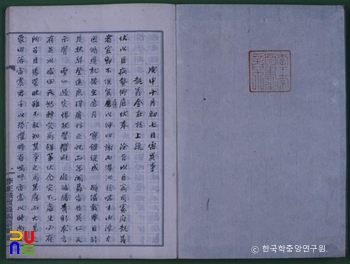

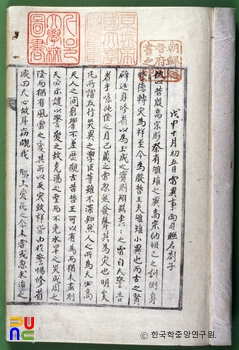

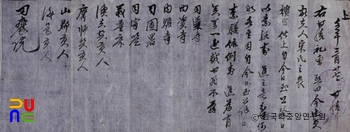

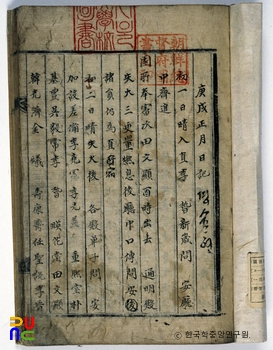

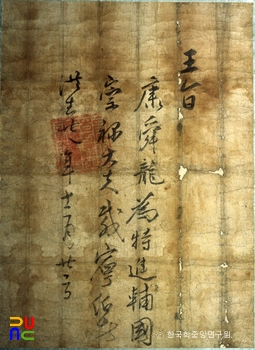

저보는 경저리가 그와 같은 일을 처리하면서 본군에 보고, 통지하는 문서이다. 신임수령의 부임날짜를 본군에 알리는 일도 경저에서 저보로 하였다. 현재 전해지는 저보의 원본은 찾아보기 어렵다.

참고문헌

『한국고문서연구』(최승희, 지식산업사, 1989)

「경주인연구(京主人硏究)」(이광린, 『인문과학』7, 1962)

집필자