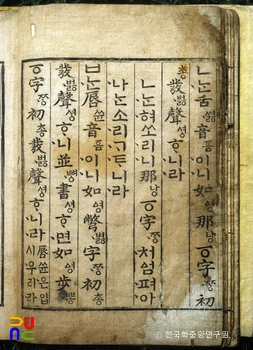

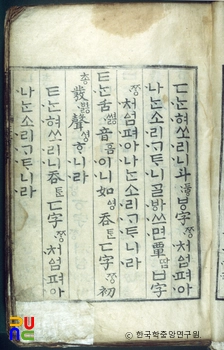

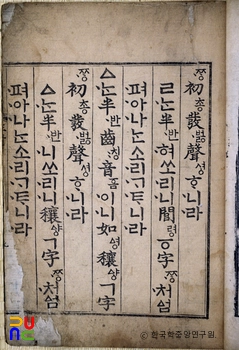

정음청 ()

『세종실록』의 기사와 『용재총화(慵齋叢話)』 권7의 기사에는 ‘언문청(諺文廳)’이라는 이름이 보이고 『문종실록』·『단종실록』의 기사에는 ‘정음청’이라는 이름이 있어서 두 가지 이름으로 불렀던 것으로 보인다.

중종반정 뒤 이틀 뒤인 1507년 9월 4일자 『중중실록』에 ‘혁언문청(革諺文廳)’이라는 기사와 1452년 11월 2일자 『단종실록』에 ‘파정음청(罷正音廳)’이라는 기사가 있는 것으로 보아, 훈민정음 창제 후 바로 설치되었던 정음청(언문청)은 일단 단종 때 폐지되고, 중종반정 후 폐지한 것은 연산군이 설치하였던 언문청으로 보인다.

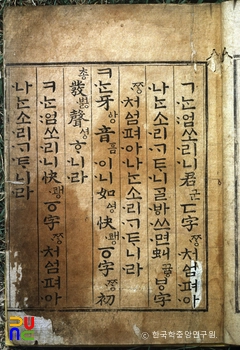

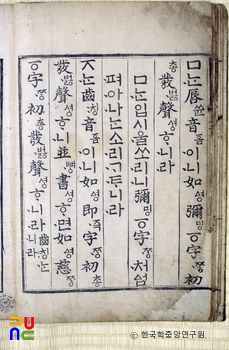

정음청에서 수행하였던 사업이 무엇이었는지 실록 등의 기사에는 분명히 나와 있지 않으나, 『보한재집(保閒齋集)』에 수록된 신숙주(申叔舟)의 행장에 “임금님께서 언문 28자를 만드시고 궐내에 정음청을 설치하여 문신을 뽑아 언문관계 서적을 편찬할 때 신숙주가 실제로 임금님의 재가를 받았다.”라고 기록되어 있다.

그리고 그 서문과 최항(崔恒)의 묘지에도 비슷한 기사가 있는 점 등으로 볼 때, 훈민정음 창제를 전후하여 이 사업을 담당하는 기관으로 궁중에 언문청이 설치되었던 것 같다. 또한 『세종실록』 28년 11월의 기사에는 『용비어천가』를 보수하는 일을 언문청에서 맡았다고 하였으므로, 한글관계 전문기관인 것만은 틀림없다.

그러나 문종 때의 정음청은 세종 때의 언문청이 아니라 문종 즉위 후 설립된 것으로 인정되며, 그 설치목적이 불경간행에 있었고 유신들이 강력하게 폐지를 주장하여, 마침내 단종 즉위 후 폐지되고 말았다.