책 ()

책은 문자 또는 그림을 수단으로 표현된, 정신적 소산물을 체계 있게 담은 물리적 형체이다. 점토판이나 가죽, 청동기 등 낱개의 재료에 기록하던 정보의 양이 많아지면서 출현했다. 초기에는 죽간이나 목독에 써서 체계 있게 엮어 사용하던 책(策) 형태였는데, 서사 재료인 종이·붓·먹이 발명되어 널리 보급·유통되었다. 처음에는 직접 필사하다가 점차 목판인쇄, 활판인쇄로 발전해 나갔다. 전통시대 우리나라의 인쇄술은 세계 최고 수준으로, 정교하고 미려한 활자로 뛰어난 지질의 종이에 인쇄하여 고급스럽게 장정한 서적은 동시대 최고였다.

초기에는 대 · 나무 · 깁 · 잎 · 가죽 등의 재료로 만들어지기 시작하였지만, 그 뒤 점차로 종이가 사용되었으며 그것을 일정한 차례로 잇거나 겹쳐 꿰매고 철하여 책을 만들어 냈다.

상고시대에는 상호간의 믿음 또는 약속의 부호로 의사를 소통해 오다가, 문자가 생긴 이후 그 글자를 적어 놓을 대상물이 필요하게 되었다. 그 대상물이 초기에는 생활 주위의 모든 것, 이를테면 종 · 솥 · 제기 · 쇠붙이 · 돌 · 기와 · 갑골(甲骨) · 댓조각 · 나뭇조각 등이었다. 그러나 이러한 낱개의 온갖 물건에 글자와 그림을 새기거나 쓴 것을 가지고 책이라고 할 수 없고, 이것들이 체계있게 엮어져야 비로소 책으로서의 구실을 할 수 있는 것이다.

따라서 책의 기원은 죽간(竹簡)과 목독(木牘)을 체계있게 편철하여 사용하였던 책(策)이라 보는 것이 학계의 정설이다. 죽간은 대를 켜서 불에 쬐어 대땀[汗簡]을 빼고 퍼런 껍질을 긁어내어[殺靑] 글씨 쓰기 쉽게 한, 댓조각을 말하며 목독은 나무를 켜서 넓고 큰 판을 만들어 말려 표면을 곱게 하여 글씨 쓰기 쉽게 한 나뭇조각을 말한다.

여기에 글 내용을 써서 체계있게 편철하는 방법으로는 횡련식(橫連式)과 중적식(重積式)이 있었다. 횡련식은 가볍고 작은 대와 나뭇조각의 위아래를 마치 댓발 엮듯이 끈으로 잇달아 엮어, 수록된 문장을 체계 있게 한 것을 말하고 중적식은 크고 무거운 나뭇조각인 경우, 위쪽에 한 개의 구멍을 뚫고 끈으로 꿰뚫어 중적의 상태로 체계 있게 엮은 것을 말한다. 끈은 노와 실 같은 재료를 사용하였으나, 중적식과 같이 크고 무거운 책(策)인 경우는 부드럽게 다룬 가죽끈을 사용하였다.

오늘날 통용되고 있는 책(冊)이란 글자가 바로 이와 같이 엮어진 책(策)의 형태를 보고 만든 상형문자(象形文字)인 점에서도 책의 기원이 고대의 책(策)에서 비롯하였음을 알 수 있다.

책의 명칭은 예로부터 다양하게 사용되어 왔다. 그 용어로는 책(冊) · 전(典) · 서(書) · 본(本) · 도서(圖書) · 문헌(文獻) 등이 있고, 그 밖에도 많은 합성어가 만들어져 사용되었다. 책(冊)은 대와 나무의 조각을 엮은 책(策)의 모양을 보고 만든 글자로 일찍부터 쓰여진 명칭이며, 현재 우리 나라에서 주로 사용되고 있는 명칭이다. 이 글자가 만들어진 이후에 나온 합성어에는 간책(簡冊) · 죽책(竹冊) · 전책(典冊) · 엽책(葉冊) · 서책(書冊) · 첩책(帖冊) · 접책(摺冊) · 보책(譜冊) · 책자(冊子) 등이 있다.

우리 나라 문헌에는 서책의 용어가 많이 쓰여지고 있다. 전(典)은 책상 위에 책(冊)을 소중하게 꽂아 놓은 모양을 보고 만든 글자임을 ≪설문해자 說文解字≫에서 설명하고 있으며, 장도(莊都)는 이를 큰 책이라 덧붙여 설명하였다.

합성어에는 전책(典冊) · 전적(典籍) · 고전(古典) · 원전(原典) · 경전(經典) · 불전(佛典) · 법전(法典) 등이 있으며, 오늘날 우리 나라에서 전적과 고전은 옛 책을 일컫는 명칭으로 널리 사용되고 있다.

서(書)는 그 소전자(小篆字:한자의 여덟 가지 서체 중의 하나)를 보면 율(聿)과 자(者)로 구성된 글자이다. 율은 글씨 쓰는 붓[筆]을 뜻하고, 자는 저(著)의 옛 글자로서 쓰는 것을 뜻한다. 그러므로 서의 글자는 바른 손으로 붓을 잡고 죽백(竹帛) 등에 글씨 쓰는 것을 뜻한다. 처음에는 서사(書寫)한다는 동사로 쓰여졌으나, 죽백에 쓴 것을 서라고 한 이후 명사로도 쓰여지게 되었다.

이것이 후대의 서적(書籍) · 서책(書冊)의 용어를 낳게 하였으며, 그 합성어는 그 밖에도 죽서(竹書) · 간서(簡書) · 백서(帛書) · 지서(紙書) · 경서(經書) · 불서(佛書) · 사서(史書) · 고서(古書) · 동서(東書) · 장서(藏書) 등 그 종류가 매우 다양하다.

본(本)의 글자도 일찍부터 책의 뜻으로 쓰여졌다. 오늘날 이 글자를 책의 명칭으로 사용하고 있는 나라는 일본이다. 우리 나라와 중국에서의 용례는 주로 합성어에서 볼 수 있는데, 간본(刊本) · 각본(刻本) · 누본(鏤本) · 침본(鋟本) · 참본(槧本) · 주자본(鑄字本) · 인본(印本) · 사본(寫本) · 고려본(高麗本) · 조선본(朝鮮本) · 송본(宋本) · 원본(元本) · 관본(官本) · 방본(坊本) · 귀중본(貴重本) · 희구본(稀覯本) · 진본(珍本) · 지본(紙本) · 견본(絹本) 등이다.

도서는 하도낙서(河圖洛書:중국 상고시대에 나타났다는 神物)에서 유래된 말이다. 본래 그림과 글씨가 담겨진 것을 일컬은 데에서 비롯한 것인데, 그 뜻이 다양해져서 전적 또는 서적, 지도(地圖)인 도적(圖籍), 지도와 장부인 기록문서(記錄文書), 그림과 글씨인 서화(書畫), 도장(圖章) 또는 인장(印章) 등을 나타내기도 하였다.

이와 같이 도서가 다양한 뜻으로 사용되어 오다가 한말에 서양의 ‘library’를 ‘서적고(書籍庫)’ · ‘서적관(書籍館)’ · ‘서적종람소(書籍縱覽所)’ 등으로 번역, 소개해 왔다. 1906년에 ‘대한도서관(大韓圖書館)’이라는 명칭을 붙인 이후 책의 뜻으로 도서라는 용어가 널리 사용되기 시작하였다. 이와 같이 도서는 현대적 도서관이 생겨 활동이 활발하게 전개된 이후부터 사용되었다.

문헌은 책과 유사한 뜻을 지닌 용어이다. 문(文)은 서적 또는 전적을 뜻하고, 헌(獻)은 현(賢)의 가차(假借)로서 현인(賢人)을 뜻한다. ≪논어≫의 팔일(八佾)에서 주희(朱熹)가 풀이한 것에 의하면, 지식 · 사항 · 예속 따위를 후세에 가르쳐 끼치는 방법으로는 글 또는 그림으로 표현된 기록자료에 의한 것과, 지식을 익혀 머리에 담고 그 지식을 실천 · 체험한 이들, 즉 학덕이 있는 이들의 구수(口授:말로써 전하여 주는 것)에 의한 것이 쌍벽을 이루는 데에 쓰이게 된 것임을 알 수 있다.

그것이 후세에 내려옴에 따라 학덕이 있는 현자(賢者)의 구수보다는 기록자료인 서적 또는 전적에 의한 것이 신빙성이 있고 보편타당성을 지니게 되자 후자의 뜻으로 사용하는 경향이 짙어졌다.

언어학에서는 고대의 언어로 쓴 글이 담겨진 고전자료를 문헌이라 하며, 그 원문을 해석 · 비평 · 고증하는 것을 문헌학(philology)이라 한다. 우리 나라의 문장에 나타나는 과거의 용례(用例:쓰고 있는 예)는 주로 서적 또는 전적을 뜻하고 있다.

오늘날에는 서적 또는 전적 이외에 전거(典據:말이나 문장 따위의 문헌상의 출처)가 될 수 있는 고문서류는 물론, 인쇄물과 필사물의 속성을 벗어난 전자자료(電子資料)까지 포괄한 일체의 시청각자료까지 확산, 적용되고 있다.

책의 제작은 사본(寫本)에서 비롯하였으며, 그 사본은 서사(書寫)의 기본재료인 붓과 먹, 그리고 종이가 만들어져 이용되었을 때 비로소 원활하게 제작, 유통되었을 것이다.

그러나 이들 서사재료가 우리 나라에서 언제부터 만들어져 이용되었는지 정확한 기록이 없어 자세히 알 수 없다. ≪일본서기 日本書紀≫ 권22에 의하면, 610년 3월 일본으로 건너간 고구려의 승려 담징(曇徵)은 오경(五經)을 잘 알고 종이와 먹, 그리고 채색(彩色) 만드는 법에 능통하였다고 적혀 있다.

고구려에서는 이미 먹과 종이가 만들어져 이용되었으므로 붓도 제작, 이용되었음을 미루어 알 수 있다. 또, 여러 도료로 종이 · 깁 · 벽 등에 그림을 그려 생동감 있게 채색하는 데 있어서도 붓이 쓰여졌음은 물론이다. 고구려의 모두루묘지(牟頭婁墓誌)가 발견된 고분의 전실(前室) 정면 윗벽에, 세로와 가로로 그은 계선(界線)에 매줄 10자씩 총 81항의 사경체 먹글씨가 나타나 있다.

이 밖에 몇 가지의 사례를 볼 때 고구려에서는 일찍부터 사본의 제작, 보급에 필요한 붓과 먹, 그리고 종이의 제조술이 상당한 수준에 이르러 있었고, 그것들을 제작하여 이용하는 것이 보편화되었음을 알 수 있다. 그리고 7세기 초 일본에 그 제조술과 이용법을 전해주었던 것이다.

붓

붓은 진(秦)나라의 몽염(蒙恬)이 처음으로 만들었다고 여겨왔다. 그러나 최근에는 진나라 때 몽염이 처음으로 만든 것이 아니라 은(殷)나라 때부터 이미 있었던 것을 개량한 것으로 보고 있다.

그것은 주(周)나라 때 죽백에 붓으로 글을 썼다는 점으로 보아서도 알 수 있다. 처음에는 나뭇가지나 댓가지에 먹을 묻혀 베껴 썼으나, 그것이 불편하여 부드러운 짐승털로 바꾼 것이라 전하여진다. 붓은 그 털의 품이 가장 중요하다. 그 재료로는 양 · 여우 · 토끼 · 호랑이 · 사슴 · 산돼지 · 살쾡이 · 이리 · 담비 · 개 · 말의 털 등이 사용되었음을 문헌에서 살펴볼 수 있다.

붓은 모양과 용도에 따라 장봉(長峰) · 중봉(中峰) · 초필(抄筆), 그리고 심을 박은 붓과 박지 않은 것 등이 있다. 그 제조에 있어서 털이 뻣뻣하고 뾰족할 것, 털이 많으며 가지런할 것, 털 윗부분이 끈으로 잘 묶여 둥글 것, 털이 오래 써도 힘 있을 것이 기본조건이라 일컫는다.

붓털로는 산토끼털이 좋은데, 그것도 높은 산이나 험준한 산속에 사는 것을 사용하는 것이 더 좋다고 한다. 토끼가 살찌면 털이 길고 빳빳하며, 겨울과 가을에 얻은 것이면 더욱 힘있고 굳세다고 한다.

우리 나라의 붓은 낭미필(狼尾筆)이 좋다고 중국에 알려졌다. 그들은 이 붓으로 백추지(白硾紙:닥나무를 원료로 만든 우리 나라의 종이)에 쓰는 것을 매우 귀중하게 여겼고, 특이한 외국의 산물이라 손꼽아 왔다. 중국에서 말하는 낭미필은 황모필(黃毛筆) · 황서필(黃鼠筆)이라는 것으로, 족제비 꼬리털로 만든 붓을 말한다. 중국의 문헌에서 서랑모필(鼠狼毛筆) 또는 성성모필(猩猩毛筆)이라 한 것도 바로 이 붓을 뜻한다. 그것이 일찍부터 중국에 수출, 애용되었을만큼 품이 좋고 유명하였다.

먹

먹이 언제 생산되었는지는 기록이 없어 자세히 알 수 없다. ≪철경록 輟耕錄≫에 의하면, 고대에는 필사용으로 칠(漆)이 사용되었고, 그 뒤 돌먹으로 대치되었으며, 위진(魏晋) 때에 와서 비로소 옻나무 그을음과 소나무 그을음을 섞어 만든 먹이 이용되었다. 위진 때에 송연계(松煙系:소나무를 태운 그을음, 먹의 원료임)의 먹이 사용되었음은 ≪조씨묵경 晁氏墨經≫에도 적혀 있다.

우리 나라의 먹에는 소나무 그을음을 재료로 한 송연묵(松煙墨)과 기름을 태운 그을음을 재료로 한 유연묵(油煙墨)이 있다. 앞의 것을 숫먹이라 하고, 뒤의 것을 참먹이라 한다. 그 중 숫먹이 일찍부터 생산되어 고구려 때는 중국으로 대량 수출되었다. 그 중 관서지방(關西地方)의 맹주(猛州) · 순주(順州) · 평로성(平虜城)에서 만든 먹이 유명하였다.

신라에서 만든 먹도 널리 알려졌다. 당나라 말기에는 우리 나라의 해초(奚超)가 아들 정규(廷珪)와 함께 흡주(歙州)로 옮겨 살며 먹 제조로 크게 성공하여 남당(南唐)으로부터 이씨(李氏)의 성까지 받았다.

우리 나라에 있어서 숫먹은 소나무 그을음 10근, 사슴 아교 4근, 물 10근의 비율로 섞어 만들어 냈다. 참먹은 기름을 밀폐된 방에서 태워 그 위에 덮은 기와에 그을음을 앉게 하고, 그 그을음과 아교, 그리고 물을 일정한 비율로 배합하여 만들어 냈다.

해주산품(海州産品)이 유명하며, 한림풍월(翰林風月) · 초룡주장(草龍珠張) · 수양매월(首陽梅月) · 부용당(芙蓉堂)의 것이 손꼽힌다. 그 중에서도 한림풍월과 초룡주장의 것이 상품인 것으로 알려지고 있다.

전래되고 있는 고려 및 조선 초기의 목판본을 보면, 먹색이 시커멓고 윤이 나며 향기가 좋다. 이것은 모두 숫먹을 썼기 때문이다. 한편, 금속활자본은 먹색이 희미하고 윤이 나지 않는 편인데, 이는 참먹을 썼기 때문이다. 이와 같이 참먹은 먹색이 희미하고 윤이 나지 않는 편이지만, 쇠활자에 착묵(着墨)이 좋고 필사하는 데 먹물이 걸지 않아 운필이 잘 되는 것이 그 장점이다.

종이

종이는 ‘지(紙)’의 글자로 보아 알 수 있듯이, 본래 겸백(縑帛)이라는 비단으로 만든 것을 일컫는다. 그 종이는 값이 비싸고 귀하여 일반사람들의 이용이 매우 어려웠다. 그리하여 부분적으로 개량이 이루어져 왔던 것이나, 105년에 이르러 채륜(蔡倫)이 나무껍질과 삼 머릿부분의 식물성 재료를 주로 사용하고 폐품의 비단을 섞어, 종이를 염가로 대량생산하는 데 성공하였다.

그 제지술이 우리 나라에 언제 보급되었는지는 자세히 알 수 없으나, 고구려시대에 벌써 크게 발달하였던 것으로 추정된다. 610년(영양왕 21) 고구려의 담징이 종이와 먹 만드는 법을 일본에 전해 준 사실로도 입증된다.

우리 나라의 종이는 주로 닥나무[楮]의 껍질을 원료로 하였는데, 그 껍질을 물에 담가 겉껍질을 벗겨 잿물에 넣어 고은 뒤 찌어, 펄프상태로 만들어 표백한 다음 점액을 섞어 치밀한 발로 떠내어 널빤지 위에 말렸다.

이와 같이 하여 희고 질기고 튼튼한 종이가 만들어졌는데, 이것을 백추지라 일컬었다. 더욱이 상품의 종이를 만들어 내기 위해서 종이를 두텁게 뜨고 풀을 먹여 다듬이질하였다. 그 종이는 반드럽고 빳빳하고 윤기가 나고 질겨서 오랫동안 보존할 수 있었다.

중국에서는 이러한 계림지(鷄林紙)를 견지(繭紙)라 애칭하였다. 누에고치실로 만든 견포(絹布)와 같이 종이의 질이 곱고 질기고 반드럽고 윤이 나므로 그와 같이 특칭하였던 것이다. 그리하여 중국 학자들은 당나라 때부터 한지(韓紙)를 다투어 수입, 애용하면서 ‘천하소보(天下所寶)’의 종이라 격찬하였다.

조선시대 세종 때에는 조지서(造紙署)에서 표전자문지(表箋咨文紙)와 각종의 색지(色紙)를 만들어 냈고, 또 닥나무의 사용을 줄이기 위하여 닥 1푼에 볏짚 · 보릿짚 · 버드나무껍질 · 뽕나무껍질 · 율무 · 삼대 등을 5푼 섞어 만들기도 하였다.

우리 나라의 종이는 원료 · 용도 · 상태에 따라 명칭이 다양하게 붙여졌는데, 그 중 대표적인 것이 닥나무를 원료로 사용하여 희고 질기고 반드럽게 만든 책지(冊紙)이다. 이와 같이 우리 나라의 종이는 삼국시대부터 대량생산되어 국내는 물론 중국에까지 널리 보급, 애용되었던 것이다.

죽간 · 목독과 병행하여 선진시대(先秦時代)부터 사용해 온 고대의 책에는 백서(帛書)라는 것이 있었다. 이것은 겸백이라고 하는 오늘날의 비단과 같은 것에 글을 써서 만든 책이다.

옛 기록에 의하면 백서는 글의 장단(長短)과 그것을 쓰고자 하는 정도에 따라 비단을 적절하게 잘라 만들었다고 하였다. 이와 같이 백서는 긴 비단을 사용하였으므로 그것은 두루마리 형태로 말아 간직되었을 것이다. 여기에서 권축장(卷軸裝) 또는 권자본(卷子本)이라는 형태가 싹텄다.

그 뒤 식물성 재료를 많이 사용하여 종이가 염가로 대량생산된 뒤부터 종이를 이어붙여 만든 권축장 또는 권자본이 본격적으로 등장하였다. 이것이 책의 최초의 장정이 되며, 그 뒤 책의 이용과 보존에 편리하도록 여러 단계를 밟아 장정의 형태가 변천되었다. 그 변천한 차례는 권축장 · 절첩장(折帖裝) · 호접장(蝴蝶裝) · 포배장(包背裝) · 선장(線裝)의 순이다. 20세기에 들어와서는 주로 양장(洋裝)으로 장책되고 있다.

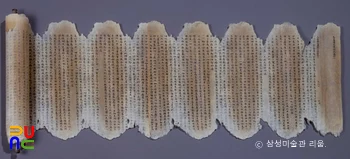

권축장

책의 종이를 이어붙이고 끝에 둥근 축을 머리의 책가위 끝에 표죽(褾竹, 裱竹)과 표대(褾帶) 또는 권서(卷緖)를 달아, 보존할 때 둘둘 만 다음 표대 또는 권서로 돌려 매어두는 형태의 장정이다. 그리고 표대 또는 권서의 끝에는 첨(籤)을 달아 제목과 권차를 표시한 것도 있고, 귀중한 책의 권축은 상아(象牙) · 호박(琥珀) · 수정(水晶) · 유리(瑠璃) 등을 사용한 것도 있다.

이 장정은 대와 나무의 조각에 써서 엮은 책(策)에 비하여 필사 · 휴대 · 보존 및 전열(展閱)이 매우 편리한 장정이다. 우리 나라에 있어서도 책 장정의 최초의 것은 권축장이다. 현재 전해지고 있는 751년(경덕왕 10) 무렵에 간행된 ≪무구정광대다라니경 無垢淨光大陀羅尼經≫, 754년에 착수하여 이듬해에 서사(書寫:글씨를 베끼는 것)된 ≪대방광불화엄경 大方廣佛華嚴經≫, 1007년(목종 10)에 간행된 ≪보협인다라니경 寶篋印陀羅尼經≫, 11세기에 간행된 ≪초조대장경 初雕大藏經≫ 잔존본(殘存本), 1098년(숙종 3)에 간행된 ≪대방광불화엄경≫ 진본(晉本) 등 신라 때부터 고려 전기까지의 책들이 권자본으로 장정되어 있다.

우리 나라 책의 권축은 대체로 전단목(旃檀木:향나무)이며, 그 축의 양쪽 노출부를 주도(朱塗)한 다음 옻칠을 하여 그 도색(塗色)이 한결 선명하다. 이를 전단목칠축(旃檀木漆軸)이라 일컫는다. 한편 귀중본은 축의 양쪽 노출부에 수정축(水晶軸) · 금동축(金銅軸)을 감입(嵌入:박아 넣는 일)한 것도 있다. 그 축의 머릿부분은 둥근형 · 타원형 · 네모형 등의 형태로 만들었다.

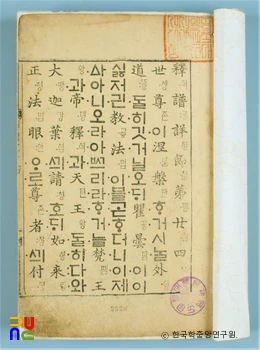

절첩장

권축장은 책장을 권축에서 풀어 표죽에 임시로 감아나가면서 독서하고, 다 읽으면 다시 권축에 감아두어야 하는 불편이 있었다. 그리고 책장의 좌우 끝을 가지런하게 감기가 어려울 뿐만 아니라 시간이 많이 걸리고, 필요한 부분을 보기 위하여 풀었다 감았다 하는 과정을 되풀이하는 불편이 있었다. 더욱이 목탁을 치며 독경하는 승려들에게는 매우 불편하였다.

그 결과 두 번째로 개장된 것이 바로 절첩장이다. 절첩장은 책 종이를 권자본과 같이 이어 붙여 적절한 너비로 꺾어 접어 중첩하고 그 앞뒤의 면에 보호용 표지를 붙인 데에서 시작되었다. 이러한 장정은 책을 읽을 때 간편하게 1엽(葉)씩 넘기면 되고, 또 되풀이하여 독서하거나 책 가운데 어느 곳을 임의로 읽고자 할 때 손쉽게 펼칠수 있으므로 권자본에 비하여 훨씬 편리하였다.

그런데, 이 장정은 표지가 위아랫면으로 분리되어 있어 집어들 때 또는 가지고 있을 때 잘못 다루면 떨어뜨려 책장을 손상시킬 우려가 있었고, 또 절첩한 양면에 자주 손이 닿아서 파손될 염려가 있었으므로, 하나의 표지로 책의 위아래 및 옆을 덮어 싸서 보호하기에 이르렀다.

그러나 그렇게 하여도 오래 간직하며 애용하는 경우 절첩한 곳을 손으로 뒤집어 넘겨 닳게 되므로, 글이 없는 뒷면의 일부를 풀로 붙이거나 그 뒷등을 표지의 안쪽에 붙이는 경향이 나타났다.

이러한 형태의 장정을 절첩장 · 첩장(帖裝) · 첩책 · 접책 · 접첩본(摺疊本) 등으로 부르는가 하면, 이것이 본래 불경에서 비롯하여 보급된 점에서 경접장(經摺裝) 또는 범협본(梵夾本)이라 하기도 한다.

그 밖에 선풍엽(旋風葉)이라 하기도 하는데, 이는 위아래가 분리된 표지로 장정된 책을 잘못 다루어 절첩한 책장이 그 무게에 의하여 한꺼번에 떨어져나올 때 그것이 마치 선풍, 즉 회오리바람에 의하여 이루어지는 것 같다 하여 이름붙인 듯하다고 하였다.

그런가 하면 절첩한 책장을 처음부터 1엽씩 뒤집어 보면서 되풀이 하는 장면이 마치 회오리바람에 의하여 이루어지듯 빨라서 그와 같이 이름붙였다고 설명하는 이도 있다.

이렇듯 설명에 차이가 있기는 하나, ≪독서민구기 讀書敏求記≫ 운연과안록(雲煙過眼錄)에서 설명한 선풍엽이 절첩장의 형태와 꼭 같은 것임은 틀림이 없다. 구양 수(歐陽脩)의 ≪귀전록 歸田錄≫에 의하면, 이 절첩장은 당대(唐代)에서 비롯하였다. 우리 나라에는 고려 14세기의 불경과 사경에서 볼 수 있고, 그 밖에도 탁본(拓本)과 법첩(法帖) 등에서 간혹 볼 수 있다.

호접장

절첩장 또는 선풍엽은 오래 사용하는 사이에 접은 부분이 파손되면 흩어지게 되므로 접은 뒷면의 일부를 풀로 붙이거나 표지 안쪽에 밀착시키는 경향이 나타났다.

그러나 이 방법도 오래 사용하는 사이에 서구(書口)의 접은 부분이 닳고 해지게 된다. 절첩장은 별로 공간이 없는 본문 사이를 접었기 때문에 글자를 읽을 수 없거나 잃게 되는 경우가 많았다. 그 결과 세 번째로 개변된 것이 바로 호접장이다.

호접장이란 한장의 종이를 겉 중간에서 글자가 안으로 들어가도록 접어 중첩하고 접은 바깥쪽에 풀을 칠하여, 겉장을 반으로 접은 등 안쪽에 붙인 장정을 말한다. 이 장정은 책장을 한장씩 넘기면 마치 호접, 즉 나비가 나는 모양과 같으므로 호접장이라 이름붙인 것이다. 그 명칭은 그 밖에도 호장본(蝴裝本) · 접장본(蝶裝本) · 점엽(粘葉) · 과배장(裹背裝) 등이 있다.

이 호접장에 이르러 낱장으로 이루어진 방책(方冊)이 생겨났다. 낱장의 하나하나를 반접(反摺)하여 광곽(匡郭) 주위의 넉넉한 여백을 밖으로 향하게 하였으므로 벌레가 갉아먹어도 본문은 별로 손상되지 않았다는 평이다.

송대(宋代)부터 보급되기 시작하였으나, 오래 사용하는 사이에 책장이 떨어지고, 종이가 약하여 잘 찢어졌기 때문에 원형을 유지하지 못해 거의 개장(改裝:포장 장식 따위를 새롭게 다시 꾸미는 것)되었다. 오늘날 전하여지고 있는 송 · 원본(宋元本) 가운데 판심(版心)이 좁고 광곽의 왼쪽 위 바깥에 서이(書耳)가 있는 개장본은 본래 호접장이었던 것이다.

우리 나라에서는 호접장의 전래를 거의 볼 수 없다. 고(故) 이병기(李秉岐)에 의하면 고려대학교 도서관에 소장되었던 고려목판본 ≪천태사교의 天台四敎儀≫가 호접장이었다고 한다. 그러나 그것도 6·25전쟁 때 분실되었으며, 다만 기림사(祇林寺) 비로자나불(毘盧舍那佛) 복장(腹藏)에서 발견된 전적 중 ≪능엄경≫이 호접장임을 볼 수 있다. 우리의 책지는 주로 두터운 닥종이를 사용하여 풀로 붙이는 정도로 잘 떨어졌기 때문에 별로 보급되지 않았던 듯하다.

포배장

호접장은 책장이 잘 떨어지거나 찢어졌다. 책장이 떨어지면 흩어져서 낙장이 생기고, 찢어지면 판심이 좁아 풀로 붙인 그 주위의 글자를 거의 알아볼 수 없었다. 또, 풀을 사용한 곳에 벌레가 꾀어 갉아먹기 때문에 오랜 보존도 곤란하였다. 그 결과 또다시 개변된 장정이 포배장이다.

포배장은 책장을 글자가 밖으로 나오도록 접어 가지런히 중첩하여 종이 단면의 가까운 부분을 뚫어, 비벼 꼰 종이끈을 꿰어 양쪽 끝을 조금 여유있게 남기고 끊어 버린 다음 그 끝에 풀칠하여 나무방망이로 쳐서 밀착시키고 한 장의 표지로 책 위와 등 및 아래를 덮어 싼 장정이다.

이 포배장은 원대(元代)에 등장하였으며, 우리 나라에는 고려 말기에 인출된 ≪재조대장경≫ 잔존본과 고려 말기부터 조선 초기까지 사이에 간행된 ≪염송 拈頌≫, 세종 말기에 간행된 ≪동국정운≫, 그리고 1461년(세조 7)의 초간본인 ≪능엄경언해 楞嚴經諺解≫ 전질에서 볼 수 있다. 뿐만 아니라 20세기까지의 사이에 나온 간인본과 사본 중에서도 볼 수 있다.

선장

포배장은 오래 사용하는 사이에 표지가 떨어져 나가는 것이 큰 폐단이었다. 그리하여 보다 튼튼하게 고안해 낸 장정법이 바로 선장이다. 선장은 종이 한 면 또는 한 장을 문자가 밖으로 나오도록 접어 중첩하여 책지의 몸통을 꿰매가는 포배장의 경우와 같이 한 다음, 두 장의 표지를 위아래의 면에 대고 서뇌부분(書腦部分)을 끈으로 꿰맨 철장(綴裝)을 말한다.

이 장정법은 명대(明代)에서 성행하였으나, 송나라 왕수(王洙)의 ≪왕씨담록 王氏談錄≫에는 입수한 ≪동자번로 董子繁露≫ 수 권의 책장 순서가 뒤죽박죽이어서 1년 이상이나 걸려 엮은 차례를 찾아 복원시켰는데, 그것이 봉철(縫綴)의 폐단이라 지적한 내용이 있다. 그 봉철이 철장을 뜻하는 것이라면 선장은 송대에서 이미 장책되었음을 뜻한다.

우리 나라 고서는 거의 선장으로 되어 있을 만큼 널리 보급되어왔다. 그러나 그 장책법은 중국 및 일본과는 크게 다르다. 중국은 책의 크기에 따라 4침(針) ·6침 등의 철장법이 적용되었다. 철하는 실은 가는 것을 두 개 병용하고, 표지는 얇은 종이를 둘로 꺾어 접어 댄 것이 많으며, 표지의 색깔도 다양하였다. 그 중 남색이 많이 보인다. 일본도 4침이 아니면 6침의 철장법인 점에서 중국과 마찬가지이다. 다만 철한 실이 좀 굵고 표지를 두텁게 배접하여 사용한 것이 그 차이일 뿐이다.

그러나 우리 나라는 책이 크든 작든간에 한결같이 5침식 철장법을 적용하고 있음이 특징이다. 실은 베실 · 비단실 · 목실을 한결같이 굵고 튼튼하게 꼬아 붉게 염색한 다음 철장하고, 정중하게 장책한 것은 책등의 모서리를 포각(包角)하였다. 이때 홍사(紅絲)와 두텁게 만든 황지(黃紙)를 사용하였음이 또한 특징이다.

그리고 그 황염(黃染)의 표지에는 반드시 문양이 찍혀져 있다. 그 문양은 만자(卍字) · 연화(蓮花) · 보상(寶相) · 당초(唐草) · 능화(菱花) · 국화(菊花) · 매화(梅花) · 모란(牡丹) · 귀갑(龜甲) · 용(龍) · 어접(魚蝶) · 전뢰(電雷) · 상운(祥雲) · 서설(瑞雪) 등이 단일 또는 복합으로 다양하게 날인되어 있다. 그 구상이 소박하면서도 담백하고 아름답다. 이를 종래 능화판(菱花版)이라 일컬었으나, 그 문양은 능화만이 아니므로 일반적으로 표지문양(表紙文樣)이라 한다.

양장 및 가장정

20세기로 들어오면서 우리 나라의 고서가 서양식으로 장책되기 시작하였다. 이것을 양장(洋裝)이라 하며, 대체로 양지로 된 책장을 가지런히 차례로 중첩하여 등을 실로 뜨거나 꿰매거나 철하고, 또 그 등을 둥글게 하고 아교를 칠하여 책 몸통을 튼튼하게 만든다. 그리고 표지를 마련하되 펴기 쉬우면서도 오래 견딜 수 있도록 각종의 보강재료와 간지(間紙)를 이용해 책 몸통에 접착시켜 견고하게 만들어 낸다.

이러한 양장은 품이 많이 들고 표지도 가죽 · 헝겁 · 질긴 종이 등으로 정제하는 과정을 거치기 때문에 정장본(精裝本)이라 하기도 한다. 약식으로 장책하는 경우는 책 몸통도 극히 간단하게 꿰매거나 철하고, 표지도 얇은 한 장의 종이로 책의 위아래 및 등을 덮어 싼다.

이를 가장정(假裝訂, paper bound) 또는 반양장(半洋裝) · 병장본(並裝本)이라 일컫기도 한다. 요즘에 출판 또는 영인되는 고전은 거의 대부분이 양장이 아니면 반양장으로 장책되어 있다.

책의 발달사적 관점에서 보면, 문자가 생겨 글이 쓰여지기 시작하자 먼저 등장한 것이 사본이었으며, 그 사본의 시대는 오랫동안 지속되었다.

그런데 그 사본은 지식 · 사물 · 생활 등에 관하여 보고 듣고 느끼고 깨닫고 경험한 바를 처음으로 기록하든, 또 후세에 그 기록을 배우고 익히고 본받기 위하여 필요한 이가 다시 베껴쓰든 간에 대개 한 벌의 필사(筆寫)로 한정되는 것이 통례였다.

그리고 그 전사(傳寫)가 후세에 거듭 다양하게 행하여지면서 본문의 오탈(誤脫)이 심해졌을 뿐만 아니라 이문(異文)과 위작(僞作)으로 꾸며진 것이 적지 않게 나타났다.

인류문화가 발달하고 입신양명을 위한 교육이 보편화되자, 오자와 탈자가 없는 표준적인 책의 대량생산이 절실하게 요구되었다. 그 결과 마침내 목판인쇄술이 발명되어 사회가 가장 많이 요구하는 책부터 목판으로 간행하기 시작하였다. 이것이 목판본(木板本)이다.

이러한 목판본의 생산은 나무판에 글자를 새기는 데 시간이 걸리고 비용이 많이 들지만, 한질 책의 본문을 정확하게 교정하여 한번 새겨놓으면 오래 간직하면서 필요한 부수를 수시로 찍어 널리 보급할 수 있음이 큰 장점이었다. 이와 같이 목판본의 생산은 오랜 세월에 걸쳤던 사본시대를 간인본시대로 전환시켜 놓았으니 도서발달사적인 면에서 그 의의가 참으로 크다.

인류의 지혜는 또 하나의 다른 편리한 인쇄술을 고안해 냈다. 목판본은 판각하는 데 시간과 비용이 많이 들면서도 오직 한 종류 책의 인쇄로 국한되는 것이 큰 폐단이었다. 그리하여 낱개의 활자를 많이 만들어 놓고 어떠한 책이든 필요할 때 그 활자로 손쉽게 조판하여 인쇄해낼 수 있게 하였다. 이것이 활자본(活字本)이다.

활자본의 생산은 출판공정의 시간과 비용이 경제적이면서 필요한 책을 그때그때 찍어 고루 공급할 수 있음이 목판본에 비하여 크게 이로운 점이었다. 이 활자본들은 활자의 재료에 따라 금속활자본 · 목활자본 · 도활자본 등으로 구분되었으며, 그 중 금속활자본이 주종을 이루고 있었다.

금속활자를 우리 나라에서는 주자(鑄字)라 일컬었는데, 그 주자의 인쇄라면 창안시기로 보나, 그것을 꾸준히 오랫동안 개량 발전시켜 온 면으로 보나, 그리고 활자의 종류가 다종다양하면서도 각각 특징을 지니고 있는 면으로 보아, 우리 나라가 세계에서 단연코 으뜸이었다.

이 주자인쇄는 점차 이웃나라로 파급되기 시작하여 인류의 문화발달에 크게 기여하였으며, 그것이 개량 · 발전되어 오늘날과 같은 신식연활자본(新式鉛活字本)의 대량유통시대를 도래하게 하였다.

책은 그 밖에도 석판(石版)과 영인복제(影印複製)에 의하여 생산되었다. 석판인쇄는 평판인쇄의 초기형태이며 간편한 출판수단으로 사용되어 왔다. 이것을 석인본(石印本) 또는 석판본(石版本)이라 하며, 우리 나라에서는 20세기 초기부터 보급, 성행하였다.

영인복제는 원본을 사진이나 전자 · 광선 · 자력 등의 과학적 방법을 통하여 원형대로 또는 축소하여 찍어낸 것을 말하며, 오늘날 가장 손쉽고 값싸게 생산, 유통시키는 출판수단으로 이용되고 있다.

사본

붓 또는 펜 등의 필사재료를 이용하여 깁 또는 종이에 서사(書寫)한 책을 총칭한다. 사본은 좁은 의미로 베껴 쓴 책을 뜻하기도 하나, 일반적으로는 손으로 쓴 책을 뜻한다. 사본의 동의어로는 초본(鈔本) · 녹본(錄本) · 서사본(書寫本) · 필사본(筆寫本) · 선사본(繕寫本) 등이 있다.

사본이라는 용어 대신 초본을 쓰기도 한다. 이 경우 초본은 넓은 의미로 쓴 책을 뜻한다. 초본은 그 밖에 등사한 책, 즉 베껴 쓴 책을 뜻하므로 등사본 또는 등본과 뜻이 같은 경우도 있다. 등본에 대하여 초본(抄本)의 용어를 쓰는 경우는 그 뜻이 한정된다. 등본은 전체에 걸쳐 베껴 쓴 것을 뜻하는 데 비하여, 초본은 필요한 부분만을 발췌하여 베껴 쓴 것을 뜻한다.

녹본은 기록한 책, 즉 필사재료로 적은 책을 뜻하고, 서사본은 쓴 책을 뜻하므로 모두 사본과 같은 뜻을 지니고 있다. 필사본은 붓으로 쓴 책을 뜻하고, 선사본도 쓴 책을 뜻하므로 넓은 의미에 있어서는 사본과 뜻이 같다. 사본은 고본(稿本) · 전사본(傳寫本) · 사경(寫經)으로 세분된다.

고본

저자 또는 편자가 글 내용을 고안하여 처음으로 쓴 책을 말한다. 따라서 글 내용을 고안한 것이 아니고, 단순한 기록 또는 증거용의 성격을 지닌 필사, 이를테면 등록류(謄錄類) · 문서류(文書類) 따위는 고본이라 하지 않고 원본(原本)이라 일컫고 있다. 고본은 문헌 또는 사료로서 일차적인 가치를 지닌 자료가 된다. 고본의 동의어로는 초본(草本) · 고본(藁本) · 초고본(草稿本) · 원고본(原稿本) 등이 있다.

그 중 우리 나라 옛 사본에서 ≪초본징비록 草本懲毖錄≫과 같이 초본이라는 용어가 많이 쓰이며, 오늘날에는 원고본이라는 용어가 주로 쓰이고 있다. 고본은 저자 또는 편자가 초잡은 것을 문인(門人) · 제자 등 다른 사람이 쓰는 경우도 있지만, 대개 저자 또는 편자가 글 내용을 최종적으로 검토하면서 자신이 쓰고 있다.

이와 같이 저자 또는 편자가 스스로 쓴 것을 수고본(手稿本)이라 한다. 수고본의 식별은 저자 또는 편자의 필적을 알고 있거나 소장인(所藏印) · 지어(識語)를 비롯한 책의 여러 형태적 특징의 감식(鑑識)에 의하여 이루어진다.

이 수고본은 자필고본(自筆稿本) · 친필고본(親筆稿本) · 자필본 · 친필본이라 일컫기도 한다. 그러나 자필본 또는 친필본으로 일컫는 경우는 서예가가 다른 사람의 글을 스스로 쓴 것까지 포괄하는 넓은 개념의 용어가 된다.

고본이 몇 차례에 걸쳐 깁거나 고쳐져 그 내용이 다를 경우, 제일 먼저 초잡은 것을 초고본(初稿本) 또는 초초본(初草本)이라 하고, 그 다음으로 거듭 깁거나 고쳐진 것을 재고본(再稿本) 또는 중초본(重草本)이라 한다.

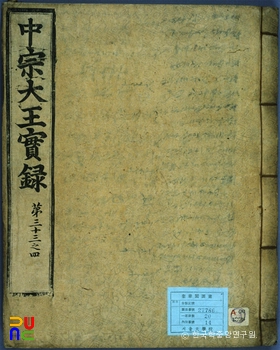

그러나 조선왕조실록에 있어서와 같이 초초하여 두 번째의 개수를 거쳐 정초(正草)하는 경우는 중초(重初)가 중간에 해당하므로, 이를 중초본(中草本)이라 일컫기도 한다. 그리고 재고(再稿) 이후에도 깁거나 고쳐진 경우에는 그 회차를 붙여 삼고본(三稿本) · 사고본(四稿本)이라 하기도 한다.

그러나 그 회차를 알 수 없거나 막연하게 언급할 때에는 그냥 개고본(改稿本)이라 일컫는다. 개고본은 개수본(改修本)이라고도 하며, 오늘날에는 개정본(改訂本)이라는 용어를 주로 사용하고 있다.

고본을 마지막으로 손질 또는 고쳐서 내용을 완전하게 한 것을 정고본(定稿本) 또는 정초본(正草本)이라 한다. 정고본을 줄여서 정본(定本)이라 하기도 한다. 그러나 정본은 정고본에 비하여 그 개념이 넓다.

정고본은 초고에 주서(朱書:붉은색으로 글씨를 쓰는 것) 등으로 고치고 보탠 채 정서하지 않은 것이 있을 수 있지만, 정본은 이러한 교정을 정리하여 다시 쓴 것을 뜻한다. 또 정본은 고본의 개념을 초월하여 전래본 중 표준이 될만한 본문이 수록된 것을 일컫기도 한다.

또, 조선왕조실록의 초본에는 납초본(納草本)이란 용어도 있다. 사관(史官)이 보고 들은 바를 두 벌 수록(手錄)하여 정본(正本)을 춘추관에 올리고 부본(副本)을 자기가 간직하는데, 그 중 춘추관에 올린 정본을 말한다.

고본은 정서된 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있다. 특히, 해정한 서법으로 깨끗이 쓴 것을 정서고본(淨書稿本)이라 일컫는다. 정서본이라고도 하나, 이것은 고본 이외의 책을 깨끗이 정서한 것까지 포괄하는 넓은 개념의 용어가 되며 정사본(精寫本)과 같은 뜻을 지니게 된다.

고본을 정서하는 목적이 목판에 판각하기 위한 것일 때에는 이를 판각용 정서고본이라 일컫는다. 그러나 고본이 아닌 것을 판각용으로 정서하는 경우는 판각용정서본이라 일컫는다.

활자인쇄인 경우 그 고본이 전래되고 있다면 기간고본(旣刊稿本)이라 부를 수 있으나, 목판인쇄인 경우 그것이 판각용으로 쓰여졌다면 전래될 수 없다. 이에 대하여 간행되지 않은 고본은 미간고본(未刊稿本) 또는 미각고본(未刻稿本)이라 하며, 문헌 또는 사료적 가치가 크게 평가된다. 기간고본은 자료적 가치는 별로 없고, 다만 교정용 정본(定本)의 구실을 할 뿐이다.

전사본

고본에 대하여 베껴 쓴 책을 말한다. 동의어로는 전초본(傳鈔本) · 전사본(轉寫本) · 이사본(移寫本) 등이 있다. 전사본은 문헌 또는 사료적 가치는 별로 인정되지 않는 자료이다.

그러나 전사본만이 유일하게 전래되고 있는 경우, 또 간본이 없는 것으로 그 내용을 다른 자료에서 볼 수 없는 경우, 전래되고 있는 전사본이 별본(別本) 계통인 경우, 오래된 전사본으로서 통행본(通行本)의 문자 오탈을 바로잡고 메우는 데 참고가 되는 경우, 저명한 학자의 수교(手校)가 가하여진 경우에는 그 중요성이 인정된다.

전사본 중 오래된 것은 고사본(古寫本) 또는 구초본(舊鈔本)이라 하며, 우리 나라에서는 일반적으로 임진왜란 이전의 것을 일컬어 왔으나 근자에 이르러서는 병자호란 이전의 것으로 내려잡기도 한다. 저명한 사람이 직접 쓴 책은 수사본(手寫本) 또는 수초본(手鈔本)이라 일컫는다.

한 책 또는 여러 권으로 이루어진 책을, 여러 사람이 나누어 쓴 것은 각필사본(各筆寫本) 또는 각필초본이라 하고, 한 사람이 쓴 것은 일필사본(一筆寫本) 또는 일필초본이라 한다.

어떤 사본을 바탕으로 거듭 베껴 쓴 경우는 중사본(重寫本) 또는 중초본(重鈔本)이라 일컫는다. 그리고 정성을 들여 깨끗하게 베껴 쓴 책은 정사본(淨寫本) · 정초본(淨鈔本), 그리고 정서본(淨書本)도 동의어이다.

그 밖에 모사본(模寫本)이라는 용어가 있는데, 이는 바탕으로 삼은 책을 모방하여 베껴 쓴 책의 총칭이다. 이를 모본(摹本)이라고도 한다. 그 모사본 중에는 바탕으로 삼은 책을 투사의 방식으로 거의 그대로 모방하여 베껴 쓴 책도 있는데, 이것을 영사본(影寫本) 또는 영초본(影鈔本)이라 한다.

이 경우는 귀중본을 모사하는 것이 통례이며, 판식(版式) · 항자수(行字數) · 자체(字體) · 크기 및 기타 여러 형태적 특징이 바탕책과 거의 같다.

중국의 사본에 있어서 송본(宋本)을 영사한 것이 적지 않으며, 이를 영송초본(影宋鈔本)이라 한다. 그 중 급고각(汲古閣) 모씨(毛氏)의 영송초본이 유명하다.

우리 나라의 귀중본을 영사한 예로는 병자자본(丙子字本)인 ≪십일가주손자 十一家注孫子≫를 일본인 아라이[新井白石]가 투사의 형식으로 베껴 쓴 것이 있다. 이 책은 1558년(명종 13)에 김제군수(金堤郡守) 김적(金適)에게 내사(內賜)한 기록과 함께 선사지기(宣賜之記)까지 그대로 영사하였다.

이렇듯 영사본은 귀중본을 그대로 모방하여 베껴 쓴 것이기 때문에 전래되지 않는 귀중본의 특징을 알아낼 수 있음은 물론, 오자와 낙자가 없어 전사본으로서는 그 자료적인 가치가 가장 크다.

한편, 바탕이 된 책을 옆에 놓고 한자 한자를 보면서 그대로 모방하여 옮겨 쓴 것을 임사본(臨寫本) · 임모본(臨摹本) · 임본(臨本)이라 한다. 우리 나라 고금의 법첩(法帖)은 거의 명필가의 글씨를 임모한 것들이며, 그 밖에도 명필가의 필적을 후세의 달필가들이 임모한 예는 여러 문헌에서 찾아볼 수 있다.

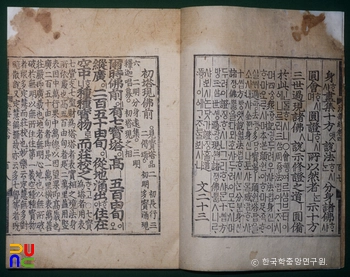

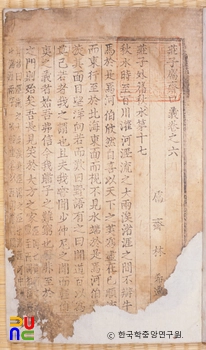

사경

돈독한 불심을 가지고 어떤 원지(願旨)를 위해 정성들여 불경의 경문을 쓰고 변상(變相)을 그려 장엄하게 꾸민 것을 총칭한다. 그러므로 일반사본처럼 평범하게 서사한 것과는 그 성격이 크게 다르다.

우리 나라에서 사경을 만드는 데 바치는 정성은 참으로 지극한 것이었다. 754년(신라 경덕왕 13)에 착수하여 이듬해에 완성한 백지묵사(白紙墨寫)의 ≪대방광불화엄경≫의 발문에는 사경 만드는 법이 자세히 적혀 있다.

첫째, 사경에 필요한 종이를 마련하기 위하여 닥나무를 재배하는 데, 그 나무 뿌리에 향수를 뿌리며 정결하게 가꾼다. 그것이 자라면 껍질을 벗겨 삶아 찌어 사경지(寫經紙)를 만든다. 그 일을 맡은 사람들은 보살계(菩薩戒)를 받고 재식(齋食) · 목욕하면서 정성들여 종이를 만든다.

둘째, 사경에 참여하는 모든 사람, 이를테면 경문의 필사(筆師), 경심(經心)의 장인(匠人), 불 · 보살상(佛菩薩像)의 화사(畫師), 경제(經題)의 필사 및 심부름하는 이들도 종이를 만들 때 행하였던 바와 같이 수계 · 재식을 하는데, 대소변을 하거나 침숙을 하거나 음식을 먹으면 으레 향수로 목욕을 할 정도로 정성을 다하였다.

셋째, 사경소에 나아갈 때에는 의관을 정결 · 장엄하게 착용하고, 청의동자(靑衣童子)로 관정발(灌頂鉢)을 받들게 하고 기악인(伎樂人)으로 기예를 하게 하며, 다른 사람으로 하여금 향수를 뿌리고 꽃을 뿌리게 하며, 또 법사(法師)에게 향로를 받들고 범패를 불러 인도하게 하여, 여러 필사들은 향화를 받들고 염불하면서 뒤를 따라 사경소에 이른다. 거기에서 삼귀의(三歸依:佛 · 法 · 僧의 三寶에 돌아가 의지함)를 부르고 세 번 절하며 불 · 보살에 불경 등을 올려 공양한 다음 경을 서사한다.

넷째, 경심을 만들고 불 · 보살상을 그릴 때에도 청의동자와 기악인이 참여하고 위와 같은 의식을 행한다. 특히 경심에는 사리(舍利)까지 봉안하고, 불 · 보살상의 그림은 정세장엄(精細莊嚴)하게 꾸미는 데 온갖 정성을 바쳤다.

우리 나라의 사경은 신라 때부터 그러한 과정과 의식절차를 밟아 엄숙하게 사성되었으므로 정신적으로나 미술적으로나 참으로 소중한 문화유산으로 평가되고 있다. 현재 전래되고 있는 것은 주로 고려시대의 사경이고, 조선시대의 것도 다소 눈에 띈다.

이들 사경은 필사재료에 의하여 구분하는 것이 일반적인 방법이다. 백지에는 주로 먹을 사용하여 사경한다. 이를 백지묵사경(白紙墨寫經)이라 일컫는다. 그냥 묵사경이라 한 경우도 종이는 으레 백지이다.

신라 및 고려 전기의 사경에서 볼 수 있듯이 초기의 사경이 백지묵사경이고, 또 고려 말기 이후 조선시대에서 나온 사경 가운데에서도 자주 볼 수 있다. 극히 드문 일이지만 백지에 혈서한 사경도 있다. 이 혈서경은 피에 붉은 염료를 섞어 쓴 것으로서 백지혈서경이라 일컫는다.

그리고 본시 불경의 간인(刊印:판각하거나 조판하여 출판물을 인쇄하는 것) 또는 서사(書寫)에는 황경피로 누렇게 염색한 종이를 사용하여 먹 또는 은니로 쓴 경도 볼 수 있다.

이를 황지묵사경(黃紙墨寫經) 또는 황지은자 또는 은니사경이라 일컫기도 한다. 감지(紺紙)에 금박 또는 은박, 금분 또는 은분을 풀어 쓴 경은 감지금자 또는 금니사경, 감지은자 또는 은니사경이라 일컫는다. 감지란 동(銅)을 부식시킨 녹물에 닥종이를 담가서 감색을 낸 것을 말하며, 고려사경 가운데 대부분은 감지에 금은니로 쓴 것이다.

상지(橡紙)에 금박 또는 은박, 금분 또는 은분을 풀어 쓴 경도 있다. 이것을 상지금자 또는 금니사경, 상지은자 또는 은니사경이라 부른다. 상지란 도토리열매를 삶은 물에 닥종이를 담가 갈색을 낸 것이다. 이 방법은 신라 때부터 직물의 염색에 사용되었으며, 고려 때에는 사경지를 염색하는 데 사용되었다. 그러나 갈색은 선명하지 않아 주로 감색의 종이를 사용하였으며, 상지를 사용한 경우라 하더라도 대개 은니로 썼고, 금니로 쓴 경우는 아주 드물다.

상지는 그 식별이 어렵다. 그것은 본래 상지의 염색이 좋지 않은데다 퇴색이 심하여 색도가 쉽게 변하기 때문이다. 감지 또는 상지의 금은자사경은 종이 · 글씨 · 그림 · 표장(表裝) 등 여러 면에서 정성들여 미술적이면서도 장엄하게 장식하였다. 이를 우리 나라의 문헌에서는 비식경(賁飾經)이라 일컫고 있다. 일제 때부터 써 온 장식경(裝飾經)에 해당한다.

고려의 금은자사경을 보면, 두텁게 잘 뜬 종이의 품, 그것을 진하고 고르게 염색한 솜씨, 글씨 하나하나에 깃든 정성, 불 · 보살상 또는 변상도(變相圖)의 섬세 · 정교한 미술적 극치, 겉장의 제첨(題簽), 주위를 화려하게 꾸민 의장(意匠:미술 공예품이나 공업 제품 등의 형상 · 모양 등을 여러 가지로 궁리하는 일 또는 그 결과로 생긴 장식)과 그 세련미 등 정성어리고 호화찬란하여 참으로 장엄하다.

사경은 또한 원지에 따라 그 종류를 구분할 수 있다. 고려 때 국왕이 발원하여 사성한 것을 국왕발원경(國王發願經)이라 일컫는다. 국왕의 발원은 보위하장(寶位遐長) · 국태민안(國泰民安) · 외병영식(外兵永息) · 백곡함등(百穀咸登) 등을 위한 것이나, 그 중에서도 외병영식이 주된 것이며, 충렬왕 때 발원한 것이 대부분을 차지하고 있다.

개인이 공덕을 쌓기 위하여 시주하여 사성한 것을 공덕경(功德經)이라 하며, 고인의 명복 또는 공양을 위하여 시주하여 사성한 것을 명복경(冥福經), 또는 공양경(供養經)이라 일컫는다.

사경은 또 경문을 쓴 사람의 수에 따라 일필사경(一筆寫經) 또는 일필경, 각필사경(各筆寫經) 또는 각필경으로 구분하기도 한다. 일필사경은 한 사람이 혼자서 처음부터 끝까지 한 필적으로 쓴 것을 말한다.

이 경우는 한 자 한 자를 청정한 마음으로 정성껏 쓰기 때문에 오랜 세월에 걸친 점진적 필사로 완성하게 된다. 고려사경을 살펴볼 때, 개인이 발원하여 사성한 경은 대체로 일필경에 해당한다. 고려 전기에 한 여인의 필적으로 사성된 백지묵사의 ≪금광명경 金光明經≫은 그 좋은 사례이다.

이에 비하여 각필사경은 여러 사람이 불경의 각 품 또는 각 권을 나누어 쓴 것을 말한다. 고려의 금자원(金字院) 또는 은자원(銀字院)인 사경원에서 사자원(寫字員)들이 분담하여 사성한 것에서 주로 볼 수 있으며, 이를 일권경(一卷經) 또는 일품경(一品經)이라 하기도 한다. 이 경우는 여러 사람이 나누어 돈사(頓寫)하는 것이 통례이다.

간인본

목판으로 간행한 책, 금속 · 나무 · 흙으로 만든 활자를 식자한 활판으로 인출한 책, 석판으로 인출한 책, 그 밖의 방법으로 인출한 책을 총칭한다. 간인본은 간본과 인본의 합성어이다.

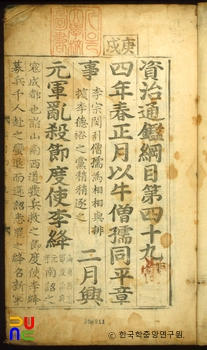

그 중 간본의 용어는 목판으로 간행한 책에서 유래한 것이다. 활자 인쇄가 발달하여 널리 행하여 진 조선 후기에 활자본까지 포괄하는 넓은 개념의 명칭으로 쓰이기도 하고, 오늘날에는 활자로 책을 새로 인출한 것을 ‘신간서(新刊書)’라 일컫기도 하지만, 임진왜란 이전의 문헌에서는 목판으로 간행한 책을 뜻하였다.

인본의 용어는 ‘활자인행(活字印行)’과 같이 활자판으로 인출한 책을 비롯하여 ‘석판인출(石版印出)’과 같이 석판으로 찍어낸 책과 그 밖의 방법으로 인출한 모든 책을 뜻한다. 또한 ‘간경도감판인출(刊經都監板印出)’, ‘대장경인성(大藏經印成)’과 같이 이미 새겨진 목판에 단순히 종이와 먹만을 준비하여 찍어낸 경우에도 적용된다. 이렇듯 인본은 활자판 뿐만 아니라 목판에서 찍어낸 책에도 적용되고 있는 것이다.

간인본은 간인자와 간인처에 따라 그 종류가 다양하게 구분된다. 관서 또는 관가에서 간인한 책은 관판본(官板本) · 관각본(官刻本) · 관간본(官刊本) · 관인본(官印本) · 관판(官版) 등이라 일컫는다. 관판본은 관서의 소속에 따라 중앙관판본(中央官板本)과 지방관판본(地方官板本)으로 크게 구분되고, 관서의 명칭에 따라 다시 세분될 수 있다.

나라가 중앙관서에서 간인한 책으로는 비서성판본(秘書省板本) · 대장도감판본(大藏都監板本) · 간경도감판본(刊經都監板本) · 교서관판본(校書館板本) · 주자소판본(鑄字所板本) · 내각판본(內閣板本) · 사역원판본(司譯院板本) · 봉모당판본(奉謨堂板本) · 종부시판본(宗簿寺板本) · 내부판본(內府板本) · 장악원판본(掌樂院板本) · 훈련도감판본(訓鍊都監板本) · 군기시판본(軍器寺板本) 등이 있다. 이들 관서에 소장된 책판은 내각장판(內閣藏板) · 사역원장판 등이라 하였다.

지방관판본은 감영(監營) · 부(府) · 목 · 군 · 현 등의 지방관서에서 간인한 책을 총칭한다. 그 지방관판본 중 기영(畿營) · 금영(錦營) · 완영(完營) · 영영(嶺營) · 원영(原營) · 기영(箕營) · 해영(海營) · 함영(咸營) 등 각 도 관찰영 또는 감영에서 간인한 책을 기영판본 또는 기전관찰영판본(畿甸觀察營板本), 금영판본 또는 호서관찰영판본, 완영판본 또는 호남관찰영판본, 영영판본 또는 영남관찰영판본, 원영판본 또는 관동관찰영판본, 기영판본 또는 관서관찰영판본, 해영판본 또는 해서관찰영판본, 함영판본 또는 관북관찰영판본이라 각각 일컫는다.

부에서 간인한 책은 경주부판본 · 안동부판본 · 순천부판본 · 남원부판본 · 개성부판본, 목에서 간인한 책은 제주목판본 · 상주목판본 · 충주목판본 · 광주목판본, 군 · 현의 관서에서 간인된 책은 청도군판본 · 영천군판본 · 간성군판본 · 의성현판본 · 과천현판본 · 무안현판본 등이라 일컬었다.

관서 또는 관가에서 간인한 관판본에 비해 사사로이 개인 · 문하생 · 가문 및 여러 민간단체 등 사가에서 간인한 책을 사판본(私板本) · 사간본(私刊本) · 사가판(私家板)이라 일컫는다. 이것은 판매의 목적이 아니고 유지 또는 관계 있는 이들이 나누어 가지기 위해 개인이 자비로 출판하거나 여러 문하생, 가문 및 각종의 민간단체들이 공동으로 비용을 분담하여 출판하는 것이 특징이며, 대개 한정부수가 출판된다.

사찰에서 간인한 책은 일반적으로 사찰본(寺刹本) 또는 사찰판(寺刹板)이라 하며, 이것은 넓은 의미로는 사판본에 속한다. 사찰본은 공양 · 명복 · 공덕을 기원하기 위하여 시주한 비용으로 간인되는데 그 대상은 거의 불서이며, 이에는 대개 시주(施主) · 역승(役僧) · 각수(刻手) 및 간기(刊記)가 표시된 것이 특징이다.

그리고 서원(書院)에서 간인한 책은 서원본 · 사원본(祠院本) · 서원판 · 사원판 등이라 일컫는다. 이것은 서원의 기금 또는 문하생의 재력에 의하여 간인되며, 그 내용은 연고 있는 선현(先賢)의 언행록 · 전기 · 문집을 비롯하여 강학(講學)에 필요한 경서(經書) · 유가서(儒家書) · 사서(史書) 등이 대부분이다. 서원본에 대하여 사숙(私塾:글방)에서 간인한 책은 사숙본이라 한다.

이와 같은 비영리의 사판본과는 달리 판매할 목적으로 서사(書肆) · 서방(書坊) 등에서 간인한 책은 방각본(坊刻本) · 방인본(坊印本) · 방본(坊本)이라 일컫는다. 영리의 목적으로 출판하였기 때문에 그릇된 내용이 적지 않으며, 형태상으로도 조졸(粗拙)하고 크기가 작은 편이다. 우리 나라의 방각본에는 한문교재 · 칠서(七書) · 사서(史書) · 민간의서 · 척독 · 소설류 따위가 주로 많다.

목판본

어떤 저작을 간행하기 위하여 글자와 그림을 판목(板木)에 새겨 찍어낸 책이다. 동의어로는 각판본(刻板本) · 조조본(彫造本) · 조판본(雕板本) · 누각본(鏤刻本) · 침루본(鋟鏤本) · 기궐본(剞劂本) · 수재본(繡梓本) · 각본(刻本) · 조본(彫本) · 침본(鋟本) · 누본(鏤本) · 참본(槧本) · 재본(梓本) 등 다양한 용어가 있다.

판목은 가래나무 · 후박나무 · 박달나무 · 대추나무 · 배나무 · 자작나무 · 산벗나무 등을 켜서 판자를 만들어 짠물에 담그거나 또는 쪄서 지방기를 빼고, 이를 말려 판이 뒤틀어지거나 터지지 않게 한다.

또 판각하기 쉽게 결을 삭혀 대패질한 다음 그 판 위에 글자와 그림을 새겼다. 이를 책판(冊板)이라 하며, 사찰에서는 경판(經板)이라 부르고 있다. 또 각판(刻板)이라 일컫기도 하며, 일본에서는 정판(整板)의 용어를 사용하고 있다.

책판을 새겨 인쇄해내는 절차는 먼저 판각용의 책을 깨끗이 정서하거나, 이미 간행된 책을 해책하여 판목 위에 뒤집어 붙이고 투시되는 반대의 글자획과 판식을 각수가 그대로 새긴다. 판각이 끝나면 글자를 새긴 면에 먹물을 균일하게 칠하여 종이를 놓고 말총과 같은 부드러운 털뭉치에 밀랍을 칠하여 종이 위를 위아래로 고루 가볍게 문지르거나 눌러서 박아낸다.

책을 첫 번째 또는 최초로 간행해낸 것을 초간본(初刊本)이라 하며, 그 동의어로는 초각본(初刻本) · 원간본(原刊本) · 원각본(原刻本) · 초판본(初板本) · 원판본(原板本) · 초참본(初槧本) · 조판본(祖板本) 등이 있다.

이 초간본은 초고한 것을 일차적으로 간행한 것이기 때문에 자료가치가 고본 다음으로 크게 평가된다. 그러나 경우에 따라서는 초고한 것의 일부가 빠져서 내용이 부족하거나 완전하지 못한 것도 있을 수 있다. 초간 이후 거듭 간행된 것을 중간본(重刊本) · 중각본(重刻本) · 중조본(重彫本)이라 일컫는다.

우리 나라의 문헌에는 복각본(復刻本)이라는 용어도 쓰이고 있다. 다시 간행한 책인 점에서 그 뜻이 같다고 할 수 있다. 초간된 이후에 간행된 책을 넓은 의미에서 후간본(後刊本) 또는 후각본(後刻本)이라 일컫기도 한다. 중간본 또는 후간본은 초간본에 비하여 대체로 정교롭지 못하고 또 그릇된 것이 나타나는 경우가 있으나, 간행처에 따라서는 그렇지 않은 것도 있다.

책을 해책하여 한 장 한 장 목판에 뒤집어 붙이고 그대로 다시 새겨낸 것을 우리 나라의 문헌에서는 번각본(飜刻本)이라 일컫고 있다. 이는 복각본(覆刻本)이라 하기도 한다. 이 경우 그 번각본은 바탕으로 삼은 책의 형태와 아주 비슷하다. 특히, 활자본을 번각한 경우는 자체 · 판식(版式) · 크기 등이 비슷하여 잘못 감식하는 사례까지 나타나고 있다.

책을 그대로 임모(臨模)하여 새긴 경우는 모각본(模刻本, 摹刻本)이라 일컫는다. 목판이 오래되어 문자에 완결(刓缺:나무 · 돌 · 쇠붙이 등에 새긴 글자가 닳아서 없어지는 것)이 심하게 생겨 판독할 수 없거나 또는 분실된 부분이 생겨 이를 보수하여 찍어낸 책은 보각본(補刻本)이라 하며, 보수본(補修本) · 수보본(修補本) · 보판본(補版本)이라고도 일컫는다.

보각에는 한 장의 판목을 완전히 기운 것도 있고, 한 판목의 완결된 곳 또는 정정을 필요로 하는 곳만을 부분적으로 기운 것도 있다. 이때 부분적으로 기운 곳을 특히, 상감(象嵌)이라 한다.

보각이 여러 시대에 걸쳐 자주 이루어진 것은 체수본(遞修本)이라 일컫는다. 한편, 한 질의 책이 부분적으로 분실 또는 없어져서 이판(異版) 또는 별판(別版)으로 섞어 채운 것은 혼판본(混版本)이라 하고, 그 이판 또는 별판이 너무 잡다한 것, 이를테면 여러 종의 목판본과 활자본들이 잡다하게 섞인 것 따위는 난판본(亂版本)이라 한다.

고서에 있어서 초각(初刻) · 중각(重刻) · 후각(後刻)의 여하를 막론하고 이들 판에서 첫 번째로 찍어낸 책을 초인본(初印本) 또는 초쇄본(初刷本)이라 한다. 초인한 것은 글자에 이지러진 획과 나뭇결이 나타나지 않으므로 인쇄가 깨끗하고 정교하다. 한편, 같은 판에서 뒤에 찍어낸 것을 후인본(後印本) 또는 후쇄본(後刷本)이라 한다. 고서를 같은 판에서 후인 또는 후쇄해낸 책은 목판에서의 인출로 한정된다.

활자본에 있어서 중인본(重印本)이라는 것은 뒤에 다른 활자판으로 거듭 인출한 것을 뜻한다. 목판본의 경우에만 책판을 오래 잘 간직하면서 필요에 따라 수시로 책을 인출해내는데, 그 시기가 판각 후 오래될수록 문자와 판식에 이지러짐과 나뭇결이 많이 나타나며, 심한 것은 판의 전체 또는 일부분이 판독될 수 없을 만큼 부정한 것도 있다.

그 예로서 해인사 장경각 소장의 고려대장경판과 동판고(東板庫) · 서판고(西板庫)의 고려각판을 들 수 있다. 같은 판이지만 고려 때 찍은 것은 인쇄가 선명하여 정교하고, 조선 말기에 찍은 것은 글자에 완결이 생기고 어떤 것은 마멸이 심하여 판독조차 할 수 없는 것이 적지 않다. 특히, ≪대각국사문집 大覺國師文集≫ · ≪남양시집 南陽詩集≫ 등은 판 전체가 거의 마멸되어 문자를 판독할 수 없는 상태이다.

이와 같이 고서에 있어서 인쇄의 선후문제는 매우 중요하다. 우리 나라의 활자본과 목판본에서는 모인(摹印, 模印)의 용어도 사용되고 있다. 활자본에 있어서의 모인본은 바탕이 된 책의 글을 그대로 식자하여 인출한 것을 뜻하고, 목판본에 있어서는 판간된 책판에서 보각이나 상감 같은 것을 하지 않고 그대로 인출한 것을 뜻한다.

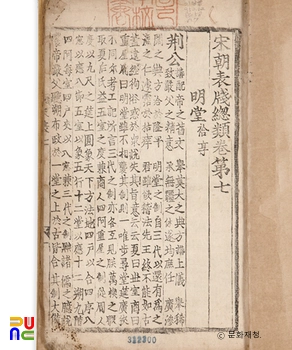

활자본

어떤 저작을 인출하기 위하여 한 자씩 또는 몇 자씩 붙여 주조 또는 제작한 활자를 배열, 조판하여 찍어낸 책을 말하며, 활인본(活印本)이라고도 한다. 동의어로는 패인본(擺印本) · 배인본(排印本) · 배자본(排字本) · 취진자본(聚珍字本) · 일자판본(一字版本) 등이 있다.

교서관(校書館)에서 활자본을 찍어 내던 절차는 다음과 같다. 먼저 철판 위에 인판틀을 놓고 글을 아는 창준(唱準:조선시대 교서관에서 인쇄 원고를 소리내어 읽던 잡직)이 찍고자 하는 책의 글자를 부르면, 활자를 간직하고 있는 수장(守藏)이 해당활자를 골라낸다.

민간인쇄의 경우는 바로 택자장(擇字匠)을 두어 그 일을 맡게 하며, 오늘날의 문선(文選:활판 인쇄에서 원고대로 활자를 골라 뽑는 일)에 해당한다. 골라놓은 활자가 한 장분이 되면 판에 올린다. 이를 상판(上板)이라 하며, 오늘날 말하는 식자(植字:문선공이 뽑아 놓은 활자로 원고를 맞추어 판을 짜는 일)가 시작된다.

활자의 배열이 끝나면 대나무조각 또는 파지 등으로 활자를 괴거나 틈에 끼어 꽉 들어맞아 움직이지 않게 하고, 또 활자다지개 등으로 활자를 다지거나 평판으로 활자면을 판판하게 바로잡는 작업을 한다. 이 일을 맡는 이를 균자장(均字匠)이라 하며, 숙련된 기술을 가지고 있는 장인이 하게 된다.

이와 같이 작업하여 조판이 끝나면 인쇄가 시작되며, 그 일을 맡은 이를 인출장(印出匠)이라 한다. 인출장이 활자면에 먹물을 고루 칠한 다음, 그 위에 종이를 놓고 말총 또는 털뭉치 등에 밀랍 또는 기름같이 잘 미끌어지는 물질을 묻혀 종이 위를 위아래로 고루 문질러 찍어낸다.

그러나 쇠활자의 인쇄는 그렇게 간단하지 않으므로 종이를 약간 축여서 습기가 가시면 그 종이를 두 사람이 판판하게 잡아당겨 활자면에 균착(均着)시킨 다음 찍어낸다. 그리고 애벌을 찍어내면 주색(朱色:누런 빛깔이 조금 섞인 붉은 색)으로 오자 · 탈자를 비롯하여 삐뚤어진 것, 희미한 것, 너무 진한 것 등을 바로잡아 교정한다. 그 인쇄업무를 감독하는 이를 감인관(監印官)이라 하며, 교서관원이 맡는다. 본문의 교정에 대한 궁극적인 책임은 감교관(監校官)이 지며, 그 직책에는 별도로 문신이 임명되었다.

이와 같이 교정이 철저하게 이루어지면 책 첫장의 머리에 교정(校正) 도장을 찍어 그대로 필요한 부수를 찍어내게 하였다. 그 교정본이 오늘날 여러 종 전래되고 있다. 옛 활자판은 현대의 활자판처럼 조판이 튼튼하지 못하여 동시에 찍어낼 수 있는 부수가 한정되어 있고, 또 한번 사용하면 해판되기 때문에 같은 판에 의한 후인본 또는 후쇄본이 전혀 없는 것이 크게 다른 점이다.

그렇지만 한번 활자를 만들어 놓으면 잘 간직하면서 필요한 책을 수시로 손쉽게 찍어 이용할 수 있는 장점이 있다. 우리 나라는 고려 이래 숱한 종류의 활자를 만들어 다양하게 책을 찍어냈는데, 활자의 재료에 의하여 금속활자본 · 목활자본 · 도활자본 등으로 크게 나눌 수 있다.

① 금속활자본:우리 나라의 문헌에서 주로 주자본이라 일컬었으며, 고려 때부터 사용되기 시작하여 조선시대까지 그 종류가 다양하다. 이를 주성분재료에 따라 구분하면 동활자본 · 연활자본 · 철활자본 등으로 세분된다.

우리 나라의 옛 금속활자본은 거의 대부분이 동활자본이고, 연활자본은 병진자본(丙辰字本)뿐이다. 그리고 철활자본은 인력자본(印曆字本) · 교서관인서체자본(校書館印書體字本)을 비롯한 정리자체철활자본(整理字體鐵活字本)과 필서체철활자본(筆書體鐵活字本) 등이 알려지고 있다. 가장 많은 것은 주조된 해의 간지(干支)를 딴 활자명이 붙여진 활자본이다.

예를 들면 계미자본(癸未字本) · 경자자본(庚子字本) · 갑인자본(甲寅字本) · 경오자본(庚午字本) · 을해자본(乙亥字本) · 정축자본(丁丑字本) · 무인자본(戊寅字本) · 을유자본(乙酉字本) · 갑진자본(甲辰字本) · 계축자본(癸丑字本) · 병자자본(丙子字本) · 경진자본(庚辰字本) · 무오자본(戊午字本) 등이다.

그 밖에 전기 및 후기 교서관인서체자본과 교서관왜언자본(校書館倭諺字本) 등 기관명 또는 글자체를 딴 활자명이 붙여진 것, 인력자본 · 경서자본(經書字本) · 현종실록자본(顯宗實錄字本) 등 용도에 따라 활자명이 붙여진 것, 한구자본(韓構字本) · 원종자본(元宗字本)과 같이 자본을 쓴 사람의 이름으로 활자명이 붙여진 것, 그리고 전사자본(全史字本)과 같이 자본의 바탕으로 이용되었던 판본의 명칭을 딴 활자명이 붙여진 것 등이 있다.

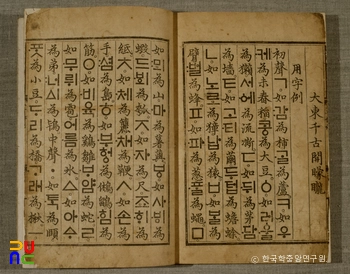

또 금속활자본 가운데 한자활자와 병용된 한글활자본의 종류도 다양하다. 예를 들면 갑인자 · 을유자 · 경서자 · 무신자 · 원종자 · 정유자 · 정리자와 병용된 한글활자본을 들 수 있다.

② 목활자본:나무로 만든 활자로 찍은 책을 목활자본 또는 목각자본(木刻字本)이라고 한다. 우리 나라에서 목활자본이 언제부터 제작되었는지 자세히 알 수 없으나 고려 말기에 인쇄되었다는 기록이 있고, 또 주자와 혼용된 실물이 전래되고 있다.

조선왕조도 건국하자 먼저 손쉽게 목활자를 만들어 긴요한 인쇄물을 찍어냈고, 그 뒤 끊임없이 목활자를 만들어 단독 또는 금속활자와 함께 사용하면서 많은 책을 찍어냈다. 그리고 임진왜란이 끝난 뒤 오랫동안은 정부가 전적으로 목활자를 사용하여 책을 찍어냈다. 뿐만 아니라 민간인쇄에 있어서도 조선시대 말기까지 주로 목활자를 사용하였다.

따라서, 목활자로 찍은 책의 종류는 다양하다. 목활자본을 활자의 명칭에 따라 열거하여 보면, 서적원자본(書籍院字本) · 훈련도감자본(訓鍊都監字本) · 교서관목활자본(校書館木活字本) · 기영목활자본(箕營木活字本) · 학부목활자본(學部木活字本) 등 활자를 제작한 기관 또는 인쇄를 맡은 기관의 명칭이 붙여진 것, 동국정운자본(東國正韻字本) · 홍무정운자본(洪武正韻字本) · 인경자본(印經字本) · 효경대자본(孝經大字本) · 실록자본(實錄字本) · 인력목활자본(印曆木活字本) · 춘추강자본(春秋綱字本) 등 용도에 따라 명명한 활자명이 붙여진 것, 방홍무정운자본(倣洪武正韻字本) · 생생자본(生生字本) · 필서체취진자본(筆書體聚珍字本) 등 자체를 딴 활자명이 붙여진 것이 있다.

그 밖에 활자를 만든 이의 이름을 붙인 것으로는 장혼자본(張混字本)과 같은 것이 있다.

그러나 목활자본은 활자의 제작처와 제작내력을 밝힐 수 없어 그 활자의 명칭과 특징, 그리고 인출(印出:인쇄하여 내는 것)시기를 파악할 수 없는 것이 매우 많다.

③ 도활자본:질그릇 만드는 차진흙으로 만든 활자를 조판하여 찍어낸 책을 말한다. 토주자본(土鑄字本)이라고도 일컫는다.

≪동국후생신록 東國厚生新錄≫을 보면, 이재항(李載恒)이 황해도 해주병영에 통제사로 있었던 18세기 초기에 도활자를 만든 기록이 매우 소상하게 적혀 있고, 또 어디에서 만들어진 것인지는 알 수 없으나 현재 도활자의 실물이 여러 곳에 전하여지고 있다.

그 인본으로는 경종2년(1722) 북청의 문회헌(文會軒) 도자계(陶字契)에서 인출한 도활자본 ≪삼략직해 三略直解≫와 영조 13년(1737)에 인출한 도활자본 ≪동명선생집 東溟先生集≫을 들 수 있다.

기타 간인본

석인본은 석판을 비롯한 아연판, 기타의 금속판과 같은 평판 위에서 물과 기름이 섞이지 않는 원리를 이용하여 인쇄해낸 책들을 말하며, 석판본이라고도 한다. 우리 나라에서는 서구식 근대인쇄술이 도입된 이후 석판인쇄술이 보급되어 20세기 전반기에 성행하였으며, 후반기에 있어서도 시문집 · 족보 · 실기 · 전기류의 인출은 주로 석인에 의하여 이루어졌으므로 그 인본이 많이 전래되고 있다.

유인본은 등사원지를 줄판 위에 놓고 철필로 글씨와 그림을 긁거나 또는 타자기로 원지에 쳐서 등사기로 박아낸 책들을 말하며, 등사판본 · 프린트판본 · 공판본(孔版本)이라고도 한다. 타자인본은 타자기로 종이에 쳐서 만든 책을 말하며, 타이프라이터판본이라고도 한다.

영인본은 원본을 사진이나 여러 과학적 방법으로 복제한 인쇄물을 말하며, 복제본 또는 복제물이라 일컫는다. 검인본(鈐印本)은 서화인이 애용하던 인장(印章)과 공사장서인(公私藏書印)의 인수(印藪)로 찍은 책을 일컫는다. ≪완당인보 阮堂印譜≫ · ≪근역인수 槿域印藪≫ · ≪고궁인존 古宮印存≫ 등이 그 예이다.

형태상의 특성

우리 나라 책이 지닌 형태상의 특성 가운데에서 중요한 것은 다음과 같다. 첫째, 고서 장정의 대부분을 차지하고 있는 선장의 장책법(粧冊法)이 중국 · 일본과 비교하여 특이하다. 우리 나라의 선장본은 표지를 누런색, 끈을 붉은색으로 물들여 5침(針)으로 철장하는 것이 일반적인 장책법이다.

중국과 일본은 책의 크기에 따라 4침(針)이 아니면 6침(針), 그리고 특대의 책에 있어서는 간혹 8침(針)으로 철장한 것이 있으나, 우리 나라는 책 크기의 여하를 막론하고 모두 5침으로 철장하고 있기 때문에 그 외형에 의하여 한국본의 특성을 곧 식별해낼 수 있다. 또한, 책 표지에 다양한 표지문양이 날압(捺押)되고 있는 것도 한국본에서 볼 수 있는 특성의 하나이다.

둘째, 우리 나라의 책 종이는 닥나무 껍질을 원료로 삼고 표백하여 만들었기 때문에 희고 질기다. 더욱이 질이 좋은 종이를 만들기 위하여 두텁게 떠서 풀을 먹여 다듬었으므로 종이면이 반드럽고 빳빳하며 윤기가 나고 질겨서 오랜 보존에 능히 견딜 수 있었다. 그리하여 우리 나라의 책은 해가 오래 묵어도 책장이 성하고 깨끗하여 별로 배접(褙接:종이 · 헝겊 따위를 겹쳐 붙이는 일)을 하지 않았다.

셋째, 우리 나라의 간본은 대체로 크고 묵직하고 늠름하다. 이에 비하여 중국과 일본의 고서는 지질이 나쁘며 책이 대체로 작고 가벼우며 옹졸한 편이다.

우리 나라의 고서 중, ≪고려대장경≫을 비롯하여 세종 때 찍은 여러 갑인자본, 그리고 ≪선생안 先生案≫과 같은 책은 크고 늠름하며, 실록 · ≪선원보 璿源譜≫ · 각사등록류(各司謄錄類)와 같은 대형본은 쇠로 진배(鎭背)하고 비단으로 표장(表裝)하여 육중하고 장엄하다.

넷째, 우리 나라의 간본은 활자본이 많은 것이 또 하나의 특성이다. 고려의 주자인쇄 이후 조선시대 말기에 이르기까지 많은 종류의 금속활자가 만들어져 책의 대량인출에 사용되었다. 특히, 조선시대의 갑인자 이후의 활자들은 정교롭게 만들어져 그 활자인본이 우아하고 미려하다.

본문상의 특성

한국의 고서에는 관서가 편찬하였거나 간인한 것이 매우 많다. 이러한 관찬본과 관간본에는 대개 그 편찬, 조조(彫造) 및 본문의 교감(校勘)을 맡은 이들의 관함(官銜:관원의 직함)이 표시되어 있다. 또한, 교감의 결과를 일일이 집록해 놓은 책도 전하여지고 있다. 수기(守其)의 ≪고려국신조대장교정별록 高麗國新雕大藏校正別錄≫ 30권을 그 예로 들 수 있다.

대장경은 중국이 북송(北宋) 때부터 청나라 때까지 여러 차례 조조해냈지만, 우리 재조대장경(再彫大藏經)의 본문이 가장 잘 교정되어 오자와 탈자가 적다는 것이 국내외 학계에 의한 정평이다.

관주인본(官鑄印本)에 있어서도 감인관을 교서관원이 맡고, 감교관을 따로 문신이 맡아 교정을 철저하게 하였기 때문에 본문에 오탈이 거의 없다. 인문(印文)에 오자와 탈자가 나타나면 법전에 규정된 바에 따라 응분의 처벌을 받았다.

이와 같이 우리 나라의 관찬본과 관간본에 있어서는 교감을 엄격하게 하였기 때문에 본문에 오탈이 별로 나타나지 않는 것이 특성이다. 또, 고려본의 본문에 임금의 휘자를 피휘결획(避諱缺畫)하거나 피휘대자(避諱代字)한 것도 우리 나라의 고려 책에서만 볼 수 있는 특성이다. → 인쇄, 출판