청륙집 ()

6권 3책. 목판본. 1647년(인조 25) 아들 상(尙)이 경주부윤으로 있을 때 편집, 간행하였다. 권두에 이경석(李景奭)의 서문과 권말에 상과 이식(李植)의 발문이 있다. 상의 발문에 의하면, 임진왜란 이전의 작품은 거의 없고 중년의 작품도 많이 없어졌다고 하니 수록된 작품은 대개가 중년 이후의 작품임을 알 수 있다. 규장각 도서에 있다.

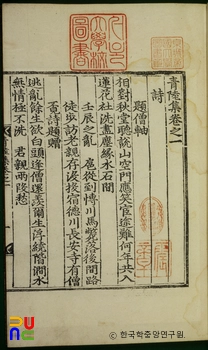

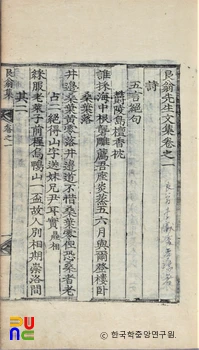

권1∼4에 시 443수, 권5·6에 잡시습유(雜詩拾遺) 16수, 기(記) 4편, 서(序) 3편, 설(說) 1편, 논(論) 1편, 전(傳) 1편, 발(跋) 2편, 게첩(揭帖) 6편, 소(疏) 2편, 제문 2편, 전문(箋文) 6편, 계(啓) 1편, 상량문 2편, 부(賦) 2편 등이 수록되어 있다.

시는 고시 위주로 청신한 시풍을 나타내는데, 난세에 강개하는 우국지성과 초야로 돌아가려는 초연함이 깃들여 있다. 기의 「애산당기(愛山堂記)」에는 은퇴한 뒤 산중 생활의 심경이 표현되어 있다. 논의 「당덕종십년불사론(唐德宗十年不赦論)」에서는 당나라 덕종의 고사를 빌려 전조(前朝)에서 죄지은 자를 함부로 사면해서는 안 된다는 논지를 폈다.

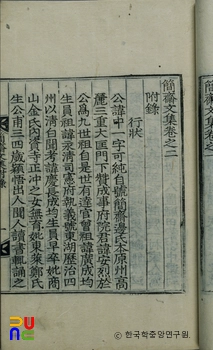

소의 「갑자봉사(甲子封事)」는 인조반정 후 2년 만에 금산군수가 되어 민정의 참담함을 보고한 것이다. 사치를 금하고, 재용을 절약하며, 인재를 구하고, 민은(民隱)을 구휼하며, 수재(守宰)를 가리는 것을 급선무로 삼는다는 임금의 비망기(備忘記)를 보고 요순의 말이라 찬양한 뒤, 혼조에서 저지른 일 때문에 기강이 해이하니 먼저 기강을 세워 법도를 확립해야 사회질서가 바로잡히고, 상벌을 바르게 시행해야 관의 기강이 진작된다고 하였다.

또한, 군정의 폐해를 일소해야 국가의 방비를 튼튼히 할 수 있으며, 임금이 날마다 경연에 나가서 성현의 글을 읽어야 신하들이 본받아 착해진다고 진언하였다. 또, 일본 회서(回書)에 대해 10년 병화에 처참한 꼴이 말이 아닌데 이제 와서 화친을 요구하는 것은 도에 어긋나므로 신의를 잃지 말고 바른 길을 행하면 이웃 나라와 친분을 맺을 수 있을 것이라고 힐책하였다.

이 밖에도 이 제독(李提督)의 노고를 치하하는 회첩(回帖) 2편이 있다.